| हिंदी का रचना संसार | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

मुखपृष्ठ | उपन्यास | कहानी | कविता | नाटक | आलोचना | विविध | भक्ति काल | हिंदुस्तानी की परंपरा | विभाजन की कहानियाँ | अनुवाद | ई-पुस्तकें | छवि संग्रह | हमारे रचनाकार | हिंदी अभिलेख | खोज | संपर्क |

|

उपन्यास |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

निर्मला

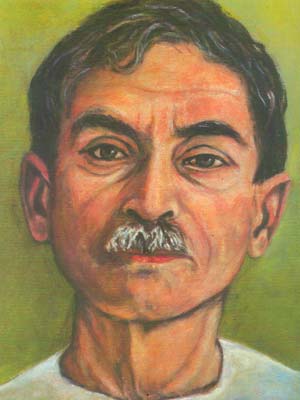

अध्याय-1 मूल नाम धनपत राय जन्म 31 जुलाई 1880, लमही, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) संपादन मर्यादा, माधुरी, हंस, जागरण निधन विशेष प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना सम्मेलन (1936) के अध्यक्ष। इनकी अनेक कृतियों पर फिल्में बन चुकी हैं। विभिन्न देशी-विदेशी भाषाओं में अनुवाद। अमृत राय (प्रेमचंद के पुत्र) ने ‘कलम का सिपाही’ और मदन गोपाल ने ‘कलम का मजदूर’ शीर्षक से उनकी जीवनी लिखी है।

यों तो बाबू उदयभानुलाल के परिवार में बीसों ही प्राणी थे, कोई ममेरा भाई था, कोई

फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा, लेकिन यहां हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं, वह अच्छे

वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थीं और कुटुम्ब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका

कत्तव्य ही था। हमारा सम्बन्ध तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का

नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। अभी कल दोनों साथ-साथ गुड़िया खेलती थीं।

निर्मला का पन्द्रहवां साल था, कृष्णा का दसवां, फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष

अन्तर न था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और सैर-तमाशे पर जान देती थीं। दोनों गुड़िया का

धूमधाम से ब्याह करती थीं, सदा काम से जी चुराती थीं। मां पुकारती रहती थी, पर

दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थीं कि न जाने किस काम के लिए बुलाती हैं। दोनों अपने

भाइयों से लड़ती थीं, नौकरों को डांटती थीं और बाजे की आवाज सुनते ही द्वार पर आकर

खड़ी हो जाती थीं पर आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई है, जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को

छोटी बना दिया है। कृष्णा यही है, पर निर्मला बड़ी गम्भीर, एकान्त-प्रिय और

लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदयभानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर

रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचन्द्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन

मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया है कि आपकी खुशी ही दहेज

दें, या न दें, मुझे इसकी परवाह नहीं; हां, बारात में जो लोग जाएें उनका आदर-सत्कार

अच्छी तरह होना चहिए, जिसमें मेरी और आपकी जग-हंसाई न हो। बाबू उदयभानुलाल थे तो

वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के

पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानों उन्हें आंखें मिल गई।

डरते थे, न जाने किस-किस के सामने हाथ फैलाना पड़े, दो-तीन महाजनों को ठीक कर रखा

था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी बीस हजार से कम खर्च न होंगे। यह आश्वासन

पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये।

इसकी सूचना ने अज्ञान बलिका को मुंह ढांप कर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय

में एक विचित्र शंका समा गई है, रो-रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया है, न

जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगें नहीं हैं, जो युवतियों की आंखों में तिरछी

चितवन बनकर, ओंठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती है। नहीं

वहां अभिलाषाएं नहीं हैं वहां केवल शंकाएं, चिन्ताएं और भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का

अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है।

कृष्णा कुछ-कुछ जानती है, कुछ-कुछ नहीं जानती। जानती है, बहन को अच्छे-अच्छे गहने

मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आयेंगे, नाच होगा-यह जानकर प्रसन्न है और यह

भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोयेगी, यहां से रो-धोकर विदा हो जाएेगी, मैं

अकेली रह जाऊंगी- यह जानकर दु:खी है, पर यह नहीं जानती कि यह इसलिए हो रहा है,

माताजी और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने

तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की, क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये

लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया न

आयेगी? इसलिए वह भयभीत भी हैं।

संध्या का समय था, निर्मला छत पर जानकर अकेली बैठी आकाश की और तृषित नेत्रों से ताक

रही थी। ऐसा मन होता था पंख होते, तो वह उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती।

इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाएा करती थीं। बग्घी खाली न होती, तो

बगीचे में ही टहला करतीं, इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती थी, जब कहीं न पाया, तो छत

पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली-तुम यहां आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती

फिरती हूं। चलो, बग्घी तैयार करा आयी हूं।

निर्मला- ने उदासीन भाव से कहा-तू जा, मैं न जाऊंगी।

कृष्णा-नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज जरूर चलो। देखो, कैसी ठण्डी-ठण्डी हवा चल रही है।

निर्मला-मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा।

कृष्णा की आंखें डबडबा आई। कांपती हुई आवाज से बोली- आज तुम क्यों नहीं चलतीं मुझसे

क्यों नहीं बोलतीं क्यों इधर-उधर छिपी-छिपी फिरती हो? मेरा जी अकेले बैठे-बैठे

घबड़ाता है। तुम न चलोगी, तो मैं भी न जाऊगी। यहीं तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी।

निर्मला-और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करेगी? तब किसके साथ खेलेगी और किसके साथ

घूमने जाएेगी, बता?

कृष्णा-मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अकेले मुझसे यहां न रहा जाएेगा।

निर्मला मुस्कराकर बोली-तुझे अम्मा न जाने देंगी।

कृष्णा-तो मैं भी तुम्हें न जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं न

जाउंगी।

निर्मला- कह तो रही हूं, कोई सुनता है!

कृष्णा-तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है?

निर्मला-नहीं, मेरा घर होता, तो कोई क्यों जबर्दस्ती निकाल देता?

कृष्णा-इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी?

निर्मला-और नहीं क्या तू बैठी रहेगी! हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता।

कृष्णा-चन्दर भी निकाल दिया जाएेगा?

निर्मला-चन्दर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा?

कृष्णा-तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी?

निर्मला-खराब न होतीं, तो घर से भगाई क्यों जाती?

कृष्णा-चन्दर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम-तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं

करतीं।

एकाएक चन्दर धम-धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला-अच्छा आप यहां

बैठी हैं। ओहो! अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेंगी, पालकी पर चढ़ेंगी, ओहो!

ओहो!

चन्दर का पूरा नाम चन्द्रभानु सिन्हा था। निर्मला से तीन साल छोटा और कृष्णा से दो

साल बड़ा।

निर्मला-चन्दर, मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी।

चन्द्र-तो चिढ़ती क्यों हो तुम भी बाजे सुनना। ओ हो-हो! अब आप दुल्हन बनेंगी। क्यों

किशनी, तू बाजे सुनेगी न वैसे बाजे तूने कभी न सुने होंगे।

कृष्णा-क्या बैण्ड से भी अच्छे होंगे?

चन्द्र-हां-हां, बैण्ड से भी अच्छे, हजार गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुम जानो

क्या एक बैण्ड सुन लिया, तो समझने लगीं कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे

बजानेवाले लाल-लाल वर्दियां और काली-काली टोपियां पहने होंगे। ऐसे खबूसूरत मालूम

होंगे कि तुमसे क्या कहूं आतिशबाजियां भी होंगी, हवाइयां आसमान में उड़ जाएेंगी और

वहां तारों में लगेंगी तो लाल, पीले, हरे, नीले तारे टूट-टूटकर गिरेंगे। बड़ा बजा

आयेगा।

कृष्णा-और क्या-क्या होगा चन्दन, बता दे मेरे भैया?

चन्द्र-मेरे साथ घूमने चल, तो रास्ते में सारी बातें बता दूं। ऐसे-ऐसे तमाशे होंगे

कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएेंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की

परियां।

कृष्णा-अच्छा चलो, लेकिन न बताओगे, तो मारूंगी।

चन्द्रभानू और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से

इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज

इतनी निठुर हो गई। अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दु:खी हृदय दुखती हुई

आंख है, जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही।

भाई-बहन, माता-पिता, सभी इसी भांति मुझे भूल जाएेंगे, सबकी आंखें फिर जाएेंगी, फिर

शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं।

बाग में फूल खिले हुए थे। मीठी-मीठी सुगन्ध आ रही थी। चैत की शीतल मन्द समीर चल रही

थी। आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी-पड़ी सो गई

और आंख लगते ही उसका मन स्वप्न-देश में, विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी

लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की बाठ देख रही है। सन्ध्या का समय है।

अंधेरा किसी भयंकर जन्तु की भांति बढ़ता चला आता है। वह घोर चिन्ता में पड़ी हुई है

कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे पहुंचूंगी! रो रही है कि कहीं रात न हो जाएे, नहीं

तो मैं अकेली यहां कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुन्दर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती

है। वह खुशी से उछल पड़ती है और ज्योही नाव घाट पर आती है, वह उस पर चढ़ने के लिए

बढ़ती है, लेकिन ज्योंही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है, उसका मल्लाह बोल उठता

है-तेरे लिए यहां जगह नहीं है! वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों पड़ती है,

रोती है, लेकिन वह यह कहे जाता है, तेरे लिए यहां जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल

जाती है। वह चिल्ला-चिल्लाकर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी,

यह सोच वह नदी में कूद कर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज आती

है-ठहरो, ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूं,

मेरी नाव में बैठ जाओ। मैं उस पार पहुंचा दूंगा। वह भयभीत होकर इधर-उधर देखती है कि

यह आवाज कहां से आई? थोड़ी देर के बाद एक छोटी-सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें न

पाल है, न पतवार और न मस्तूल। पेंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए, नाव में पानी भरा

हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है,

यह कैसे पार लगेगी? मल्लाह कहता है- तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ! वह

एक क्षण सोचती है- इसमें बैठूं या न बैठूं? अन्त में वह निश्चय करती है- बैठ जाऊं।

यहां अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जन्तु के

पेट में जाने से तो यही अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने, नाव पार पहुंच ही

जाएे। यह सोचकर वह प्राणों की मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक

नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह

के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है। यहां तक कि उनके हाथ रह जाते हैं, पर

पानी बढ़ता ही चला जाता है, आखिर नाव चक्कर खाने लगती है, मालूम होती है- अब डूबी,

अब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है, नाव नीचे जाती है और

उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाते ही उसकी आंखें खुल गई।

देखा, तो माता सामने खड़ी उसका कन्धा पकड़कर हिला रही थी।

बाबू उदयभानुलाल का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में

दर्जी की सुईयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाइयां बना रहा है। खपरैल

में हलवाई के लिए भट्ठा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है।

यह प्रबन्ध किया जा रहा है कि हरेक मेहमान के लिए एक-एक चारपाई, एक-एक कुर्सी और

एक-एक मेज हो। हर तीन मेहमानों के लिए एक-एक कहार रखने की तजवीज हो रही है। अभी

बारात आने में एक महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों

का ऐसा सत्कार किया जाएे कि किसी को जबान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद

करें कि किसी के यहां बारात में गये थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के

सेट हैं, नाश्ते की तश्तरियां, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्का

पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का

ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा। जहां एक आदमी को जाना होता

है, पांच दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। जरा-जरा सी बात पर घण्टों

तर्क-वितर्क होता है और अन्त में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता

है, यह घी खराब है, दूसरा कहता है, इससे अच्छा बाजार में मिल जाएे तो टांग की राह

से निकल जाऊं। तीसरा कहता है, इसमें तो हीक आती है। चौथा कहता है, तुम्हारी नाक ही

सड़ गई है, तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहां आये हो, घी मिलने लगा है,

नहीं तो घी के दर्शन भी न होते थे! इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा

चुकाना पड़ता है।

रात के नौ बजे थे। उदयभानुलाल अन्दर बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वह प्राय:

रोज ही तखमीना लगते थे पर रोज ही उसमें कुछ-न-कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता

था। सामने कल्याणी भौंहे सिकोड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर

उठाया और बोले-दस हजार से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाएे।

कल्याणी-दस दिन में पांच से दस हजार हुए। एक महीने में तो शायद एक लाख नौबत आ जाएे।

उदयभानु-क्या करूं, जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे,

नाम बड़े दर्शन थोड़े। फिर जब वह मुझसे दहेज एक पाई नहीं लेते तो मेरा भी कर्तव्य

है कि मेहमानों के आदर-सत्कार में कोई बात उठा न रखूं।

कल्याणी- जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न

नहीं रख सकता। उन्हें दोष निकालने और निन्दा करने का कोई-न-कोई अवसर मिल ही जाता

है। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी मयस्सर नहीं वह भी बारात में जाकर तानाशाह बन

बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके सेर का जाने कहां से बटोर लाये, कहार बात

नहीं सुनते, लालटेनें धुआं देती हैं, कुर्सियों में खटमल है, चारपाइयां ढीली हैं,

जनवासे की जगह हवादार नहीं। ऐसी-ऐसी हजारों शिकायतें होती रहती हैं। उन्हें आप कहां

तक रोकियेगा? अगर यह मौका न मिला, तो और कोई ऐब निकाल लिये जाएेंगे। भई, यह तेल तो

रंडियों के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब ने यह साबुन नहीं भेजा है,

अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहार नहीं यमदूत

हैं, जब देखिये सिर पर सवार! लालटेनें ऐसी भेजी हैं कि आंखें चमकने लगती हैं, अगर

दस-पांच दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाएं। जनवासा क्या है, अभागे का

भाग्य है, जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूंगी कि

बारतियों के नखरों का विचार ही छोड़ दो।

उदयभानु- तो आखिर तुम मुझे क्या करने को कहती हो?

कल्याणी-कह तो रही हूं, पक्का इरादा कर लो कि मैं पांच हजार से अधिक न खर्च करूंगा।

घर में तो टका है नहीं, कर्ज ही का भरोसा ठहरा, तो इतना कर्ज क्यों लें कि जिन्दगी

में अदा न हो। आखिर मेरे और बच्चे भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए।

उदयभानु- तो आज मैं मरा जाता हूं?

कल्याणी- जीने-मरने का हाल कोई नहीं जानता।

कल्याणी- इसमें बिगड़ने की तो कोई बात नहीं। मरना एक दिन सभी को है। कोई यहां अमर

होकर थोड़े ही आया है। आंखें बन्द कर लेने से तो होने-वाली बात न टलेगी। रोज आंखों

देखती हूं, बाप का देहान्त हो जाता है, उसके बच्चे गली-गली ठोकरें खाते फिरते हैं।

आदमी ऐसा काम ही क्यों करे?

उदयभानु न जलकर कहा- जो अब समझ लूं कि मेरे मरने के दिन निकट आ गये, यही तुम्हारी

भविष्यवाणी है! सुहाग से स्त्रियों का जी ऊबते नहीं सुना था, आज यह नई बात मालूम

हुई। रंडापे में भी कोई सुख होगा ही!

कल्याणी-तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है, तो जहर उगलने लगते हो। इसलिए न कि

जानते हो, इसे कहीं टिकना नहीं है, मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है या और कुछ! जहां

कोई बात कही, बस सिर हो गये, मानों मैं घर की लौंडी हूं, मेरा केवल रोटी और कपड़े

का नाता है। जितना ही मैं दबती हूं, तुम और भी दबाते हो। मुफ्तखोर माल उड़ायें, कोई

मुंह न खोले, शराब-कबाब में रूपये लुटें, कोई जबान न हिलाये। वे सारे कांटे मेरे

बच्चों ही के लिए तो बोये जा रहे है।

उदयभानु लाल- तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं?

कल्याणी- तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूं?

उदयभानु लाल- ऐसे मर्द और होंगे, जो औरतों के इशारों पर नाचते हैं।

कल्याणी- तो ऐसी स्त्रियों भी होंगी, जो मर्दों की जूतियां सहा करती हैं।

उदयभानु लाल- मैं कमाकर लाता हूं, जैसे चाहूं खर्च कर सकता हूं। किसी को बोलने का

अधिकार नहीं।

कल्याणी- तो आप अपना घर संभलिये! ऐसे घर को मेरा दूर ही से सलाम है, जहां मेरी कोई

पूछ नहीं घर में तुम्हारा जितना अधिकार है, उतना ही मेरा भी। इससे जौ भर भी कम

नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो, तो मैं भी अपने मन को रानी हूं। तुम्हारा घर

तुम्हें मुबारक रहे, मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं,

मारो या जिलाओ। न आंखों से देखूंगी, न पीड़ा होगी। आंखें फूटीं, पीर गई!

उदयभानु- क्या तुम समझती हो कि तुम न संभालेगी तो मेरा घर ही न संभलेगा? मैं अकेले

ऐसे-ऐसे दस घर संभाल सकता हूं।

कल्याणी-कौन? अगर ‘आज के महीने दिन मिट्टी में न मिल जाएे, तो कहना कोई कहती थी!

यह कहते-कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा, वह झमककर उठी और कमरे के द्वार की ओर

चली। वकील साहब मुकदमें में तो खूब मीन-मेख निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव

का उन्हें कुछ यों ही-सा ज्ञान था। यही एक ऐसी विद्या है, जिसमें आदमी बूढ़ा होने

पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा

लेते, तो शायद वह रूक जाती, लेकिन आपसे यह तो हो न सका, उल्टे चलते-चलते एक और चरका

दिया।

बोल-मैके का घमण्ड होगा?

कल्याणी ने द्वारा पर रूक कर पति की ओर लाल-लाल नेत्रों से देखा और बिफरकर बोल-

मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं है और न मैं इतनी नीच हूं कि उनकी रोटियों पर जा

पडूं।

उदयभानु-तब कहां जा रही हो?

कल्याणी-तुम यह पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राप्रियों के

लिए जगह है, क्या मेरे ही लिए जगह नहीं है?

यह कहकर कल्याणी कमरे के बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा,

मानो तारागण को साक्षी दे रही है कि मैं इस घर में कितनी निर्दयता से निकाली जा रही

हूं। रात के ग्यारह बज गये थे। घर में सन्नाटा छा गया था, दोनों बेटों की चारपाई

उसी के कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई, देखा चन्द्रभानु सोया है, सबसे छोटा

सूर्यभानु चारपाई पर उठ बैठा है। माता को देखते ही वह बोला-तुम तहां दई तीं

अम्मां?

कल्याणी दूर ही से खड़े-खड़े बोली- कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई

थी।

सूर्य-तुम तली दई, मुधे अतेले दर लदता था। तुम क्यों तली दई तीं, बताओ?

यह कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिये। कल्याणी अब अपने को न

रोक सकी। मातृ-स्नेह के सुधा-प्रवाह से उसका संतप्त हृदय परिप्लावित हो गया। हृदय

के कोमल पौधे, जो क्रोध के ताप से मुरझा गये थे, फिर हरे हो गये। आंखें सजल हो गई।

उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली-तुमने पुकार क्यों न लिया,

बेटा?

सूर्य-पुतालता तो ता, तुम थुनती न तीं, बताओ अब तो कबी न दाओगी।

कल्याणी-नहीं भैया, अब नहीं जाऊंगी।

यह कहकर कल्याणी सूर्यभानु को लेकर चारपाई पर लेटी। मां के हृदय से लिपटते ही बालक

नि:शंक होकर सो गया, कल्याणी के मन में संकल्प-विकल्प होने लगे, पति की बातें याद

आतीं तो मन होता-घर को तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती, तो

वासल्य से चित्त गद्रगद्र हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़कर जाऊं? मेरे इन लालों को

कौन पालेगा, ये किसके होकर रहेंगे? कौन प्रात:काल इन्हें दूध और हलवा खिलायेगा, कौन

इनकी नींद सोयेगा, इनकी नींद जागेगा? बेचारे कौड़ी के तीन हो जाएेंगे। नहीं प्यारो,

मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी। निरादर-अपमान,

जली-कटी, खोटी-खरी, घुड़की-झिड़की सब तुम्हारे लिए सहूंगी।

कल्याणी तो बच्चे को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद न आई उन्हें चोट करनेवाली

बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थी। उफ, यह मिजाज! मानों मैं ही इनकी स्त्री हूं। बात

मुंह से निकालनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूं। घर में अकेली यह रहें और

बाकी जितने अपने बेगाने हैं, सब निकाल दिये जाएें। जला करती हैं। मनाती हैं कि यह

किसी तरह मरें, तो मैं अकेली आराम करूं। दिल की बात मुंह से निकल ही आती है, चाहे

कोई कितना ही छिपाये। कई दिन से देख रहा हूं ऐसी ही जली-कटी सुनाया करती हैं। मैके

का घमण्ड होगा, लेकिन वहां कोई भी न पूछेगा, अभी सब आवभगत करते हैं। जब जाकर सिर

पड़ जाएेंगी तो आटे-दाल का भाव मालूम हो जाएेगा। रोती हुई जाएेंगी। वाह रे घमण्ड!

सोचती हैं-मैं ही यह गृहस्थी चलाती हूं। अभी चार दिन को कहीं चला जाऊं, तो मालूम हो

जाएेगा, सारी शेखी किरकिरी हो जाएेगा। एक बार इनका घमण्ड तोड़ ही दूं। जरा वैधव्य

का मजा भी चखा दूं। न जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे यों कोसने लगत हैं।

मालूम होता है, प्रेम इन्हें छू नहीं गया या समझती हैं, यह घर से इतना चिमटा हुआ है

कि इसे चाहे जितना कोसूं, टलने का नाम न लेगा। यही बात है, पर यहां संसार से

चिमटनेवाले जीव नहीं हैं! जहन्नुम में जाएे यह घर, जहां ऐसे प्राणियों से पाला

पड़े। घर है या नरक? आदमी बाहर से थका-मांदा आता है, तो उसे घर में आराम मिलता है।

यहां आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं।

यह है पचीस वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अन्त! बस, चल ही दूं। जब देख लूंगा इनका सारा

घमण्ड धूल में मिल गया और मिजाज ठण्डा हो गया, तो लौट आऊंगा। चार-पांच दिन काफी

होंगे। लो, तुम भी याद करोगी किसी से पाला पड़ा था।

यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रूपये लिये, अपना कार्ड

निकालकर दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर

नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ हो लिया।

पर यह कौन जानता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन-रंगशाला का

वह निर्दय सूत्रधार किसी अगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर क्रीड़ा दिखा

रहा है। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है, अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने

वाला है।

निशा ने इन्दू को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैशाचिक

सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सद्रवृत्तियां मुंह छिपाये पड़ी थीं और

कुवृत्तियां विजय-गर्व से इठलाती फिरती थीं। वन में वन्यजन्तु शिकार की खोज में

विचार रहे थे और नगरों में नर-पिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे।

बाबू उदयभानुलाल लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्त्ता घाट के

किनारे रखकर पांच दिन के लिए मिर्जापुर चले जाने का निश्चय किया था। उनके कपड़े

देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएेगा, कार्ड कुर्ते की जेब में था। पता

लगाने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम-के-दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो

जाएेगी। आठ बजते-बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएेगा, तब देखूं, देवी जी

क्या करती हैं?

यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे, सहसा उन्हें अपने पीछे किसी

दूसरे आदमी के आने की आहट मिली, समझे कोई होगा। आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में वह

मुड़ते उसी तरफ यह आदमी भी मुड़ता था। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि यह आदमी मेरा

पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरन्त जेबी

लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। एक बरिष्ष्ठ मनुष्य कन्धे पर

लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश

था। तीन साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदयभानु ने उस मुकदमे में सरकार की

ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को तीन साल की सजा दिलाई थी। सभी से वह इनके खून का

प्यासा हो रहा था। कल ही वह छूटकर आया था। आज दैवात् साहब अकेले रात को दिखाई दिये,

तो उसने सोचा यह इनसे दाव चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद ही फिर कभी मिले।

तुरन्त पीछे हो लिया और वार करने की घात ही में था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन

जलाई। बदमाश जरा ठिठककर बोला-क्यों बाबूजी पहचानते हो? मैं हूं मतई।

बाबू साहब ने डपटकर कहा- तुम मेरे पिछे-पिछे क्यों आरहे हो?

मतई- क्यों, किसी को रास्ता चलने की मनाही है? यह गली तुम्हारे बाप की है?

बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़े थे, अब भी हृष्ट-पुष्ट आदमी थे। दिल के भी कच्चे न

थे। छड़ी संभालकर बोले-अभी शायद मन नहीं भरा। अबकी सात साल को जाओगे।

मतई-मैं सात साल को जाऊंगा या चौदह साल को, पर तुम्हें जिद्दा न छोडूंगा। हां, अगर

तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सजा न कराऊंगा, तो छोड़ दूं। बोलो

मंजूर है?

उदयभानु-तेरी शामत तो नहीं आई?

मतई-शामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो खाते हो कसम-एक!

उदयभानु-तुम हटते हो कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं।

मतई-दो!

उदयभानु-(गरजकर) हट जा बादशाह, सामने से!

मतई-तीन!

मुंह से ‘तीन’ शब्द निकालते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हाथ पड़ा कि

वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला-हाय! मार डाला!

मतई ने समीप आकर देखा, तो सिर फट गया था और खून की घार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं

पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते

से सोने के बटन निकाल लिये, उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चला गया, मानो कुछ

हुआ ही नहीं। हां, इतनी दया की कि लाश रास्ते से घसीटकर किनारे डाल दी। हाय, बेचारे

क्या सोचकर चले थे, क्या हो गया! जीवन, तुमसे ज्यादा असार भी दुनिया में कोई वस्तु

है? क्या वह उस दीपक की भांति ही क्षणभंगुर नहीं है, जो हवा के एक झोंके से बुझ

जाता है! पानी के एक बुलबुले को देखते हो, लेकिन उसे टूटते भी कुछ देर लगती है,

जीवन में उतना सार भी नहीं। सांस का भरोसा ही क्या और इसी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं

के कितने विशाल भवन बनाते हैं! नहीं जानते, नीचे जानेवाली सांस ऊपर आयेगी या नहीं,

पर सोचते इतनी दूर की हैं, मानो हम अमर हैं। |

|

मुखपृष्ठ | उपन्यास | कहानी | कविता | नाटक | आलोचना | विविध | भक्ति काल | हिंदुस्तानी की परंपरा | विभाजन की कहानियाँ | अनुवाद | ई-पुस्तकें | छवि संग्रह | हमारे रचनाकार | हिंदी अभिलेख | खोज | संपर्क |

| Copyright 2009 Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha. All Rights Reserved. |