|

मैं स्वल्प-सन्तोषी

हूँ। पतझर के झरते पत्ते से अधिक सुन्दर किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर

पा रहा हूँ। यह धीरे-धीरे, लय के साथ डोलते हुए झरना-मानो धरती के

गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर,भार-मुक्त तिरना-और उस मुक्त होने में

लय पहचानना और उसके साथ एक-प्राण होना-सृष्टि-मात्र में इससे बड़ा

सौभाग्य क्या और इससे बड़ा सौन्दर्य क्या... पत्ते यों झरते जाएँ और

मैं उन्हें देखता जाऊँ-लगता है कि इसी में कालमुक्त हो जाऊँगा!

यों यह बात पते के बारे

में जितनी है, खुद मेरे बारे में उससे अधिक है। यों भी जानता हूँ कि

लययुक्तगति का मेरे लिए प्रबल आकर्षण है-कोई भी लययुक्त गति-फुलचुही

का पंख फडफ़ड़ाते हुए क्षण-भर को अधर में अटक जाना; अच्छी तैराकी;

घुड़-दौड़ की सरपट; अबाबील की लहराती या बाज की सीधी उड़ान; हिरन की

छलाँग जो अपने शिखर पर एक साथ ही निश्चेष्ट और निरायास अग्रसरण हो

जाती है-कथकिये के चक्कर या ततकार, पुङ् वादक की कूद... और यही

क्यों, साँप का डोलना, नाली में काही का लहराना, केंचुए की चाल में

लहराता-बढ़ता संकुचन-आस्फालन... लट्टू का घूमना, कुम्हार के चाक पर

सकोरे का रूपायन, एंजिन के शाफ़्ट की खडक़न के साथ भाप की सीटी की ‘ताल

वाद्य कचहरी’, कड़ाही में जलेबी के घोल की चुअन... सूची का कोई अन्त

है?

एकाएक सोचता हूँ कि कितनी सुन्दर है दुनिया-क्योंकि कितनी लययुक्त

गतियाँ दीखती हैं इसमें!

यह हो कैसे सकता है कि कोई अपना रास्ता चुने भी, और उस पर अकेला भी न

हो? राजमार्ग पर चलने वाले रास्ता नहीं चुनते; रास्ता उन्हें चुनता

है।

नहीं। मैं अकेलापन चुनता नहीं हूँ, केवल स्वीकार करता हूँ।

इसमें, और अपनी परिस्थिति सम्प्रेष्य बनाना चाहने में, कोई विरोध

नहीं है। अकेलेपन को मैंने वरीयता नहीं दी, लेखक होने के नाते दूसरे

तक पहुँचना-उसके भीतर पैठ कर उसे अपने भीतर पैठने देना-पैठाना-मैंने

अनिवार्य माना है।

जो मेरा हो वह अनन्य मेरा हो, पर वह सह-संवेद्य अवश्य हो-नहीं तो

उसके मेरा होने का भी और क्या प्रमाण है-होने का ही क्या प्रमाण है?

अनुभूति स्वत:प्रमाण होती है, पर उसकी पहचान स्वत:प्रमाण नहीं हो

सकती, क्योंकि पहचान जिस यन्त्र से होती है वह साझा है।

सर्जन-प्रक्रिया की जितनी चर्चा इधर हुई है उससे यह तो स्पष्ट हो ही

जाना चाहिए कि सर्जन एक यन्त्रणा-भरी प्रक्रिया है। ‘भोगने वाले

व्यक्ति’ और ‘रचने वाली मनीषा’ के अलगाव की पुरानी चर्चा में जब कहा

गया था कि दोनों के बीच एक दूरी है और जितना बड़ा कलाकार होगा उतनी

अधिक दूरी होगी, तब यह नहीं स्पष्ट किया गया था कि दूरी लाने की यह

प्रक्रिया भी-और वही तो सर्जन-प्रक्रिया है!-कष्टमय है। न यही बताया

गया था कि बड़ी दूरी ही आवश्यक है या कि जो भोगा गया (और जिससे दूरी

चाही गयी) उसका भी बड़ा होना आवश्यक है? दूसरे शब्दों में क्या भावों

से उन्मोचन ही महत्त्वपूर्ण है, या कि इसका भी कुछ मूल्य है कि वे

भाव कितने प्रबल थे?

पुरानी चर्चा यहाँ फिर नहीं उठाना चाहता, न उलझन बढ़ाना चाहता हूँ।

उसकी ओर ध्यान गया तो इसलिए कि वह एक दूसरे प्रश्न की पूर्व-पीठिका

है। जो पुस्तक रची नहीं गयी, केवल जुड़ गयी है, उसके सन्दर्भ में

क्या रचना-प्रक्रिया और इस यन्त्रणा का उल्लेख कुछ सार्थकता रखता है?

कहना चाहता हूँ कि हाँ, रखता है। जिन छोटे-छोटे प्रकरणों को जोडक़र यह

पुस्तक बनी है, वे प्राय: सभी छोटे-छोटे युद्धों के इतिहास हैं :

प्रत्येक के पीछे एक ‘यन्त्रणा-भरी प्रक्रिया’ रही है। इतना ही है कि

समूची पुस्तक में एक ही रचना की प्रक्रिया में पायी हुई यन्त्रणा से

मिलने वाली संहति नहीं है, यह फुटकर प्रक्रियाओं का कलन है जिनके

पीछे उतनी ही फुटकर, विविध और वैचित्र्यमयी यन्त्रणाएँ रही हैं।

संहति उसमें है तो रचना के माध्यम से नहीं, रचयिता के जीवनानुभव के

माध्यम से। संवेदनशील यन्त्र के लिए भावानुभव का संग्रह, भोग और उससे

उन्मोचन एक सतत् प्रक्रिया है। इस लिए अगर यह भी न कहें कि यह पुस्तक

‘बन गयी है’ या ‘जुड़ गयी है’, केवल यह कहें कि उपशीर्षक में बतायी

गयी अवधि में ‘जितनी बनी’ या ‘जितनी जुड़ी’ उतनी ही है, तो भी सही

होगा-बल्कि वही अधिक सही होगा। इसमें से कुछ छोड़ भी दिया जा सकता

था, इस में कुछ जोड़ भी दिया जा सकता था। इसी अवधि में लिखा गया

दूसरा कुछ या इससे पूर्व लिखा गया कुछ या आगे लिखा जाने वाला कुछ भी

पुस्तक का अंग हो सकता था। क्रम भी बदला जा सकता था-जैसा कि चयन के

दौरान कई बार बदला भी जाता रहा क्योंकि ‘जोड़ी हुई’ चीज़ में भी तो

कुछ तारतम्यता होनी चाहिए...

इसी काल में ‘रचना’ भी

हुई जो अलग छपी है और कुछ छपेगी। पाठक-वर्ग को उसी तक न रख कर लेखक

के कुछ निकटतर आने देने का यह उपक्रम-उसका ‘वर्कशाप’ या ‘कंट्रोल

पैनेल’ भी देखने का यह निमन्त्रण-ऐसा नहीं है कि अभूतपूर्व हो : मेरे

लिए भी नहीं। और अगर यह प्रश्न हो कि ठीक इस समय क्यों, तो उसका भी

उत्तर है; यद्यपि यह नहीं जानता कि वह उत्तर मुझे देना चाहिए या कि

पाठक को स्वयं पाना चाहिए-अभी या कुछ समय बाद। मैंने कहा कि यह संकलन

इससे पहले भी रुक सकता था, इससे आगे भी चलता रह सकता था; फिर भी यहीं

‘पूरा’ कर दिया गया। उसका कारण यही दे सकता हूँ कि अपने भीतर अनुभव

किया कि यहीं-कहीं एक पड़ाव है, यहीं-कहीं से यात्रा एक नया मोड़

लेगी। ऐसा मैंने स्वयं जाना या अनुभव किया; किसी और के पास ऐसा मानने

का कारण होगा या नहीं मैं नहीं जानता, न यही कह सकता हूँ कि मेरी बात

को मानने या काटने के लिए उसके पास अभी यथेष्ट प्रमाण होगा या कि उसे

और प्रतीक्षा करनी होगी, जब तक कि किसी नए मोड़ का कोई स्पष्ट संकेत

परवर्ती रचना में ही उसे न मिले।

जिन्होंने इस अवधि की रचनाएँ भी पढ़ी हैं, उन्हें जगह-जगह उनकी

अनुगूँज सुनाई देगी। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि उन में एक समान्तर

यात्रा है-देश-काल दोनों में समान्तर। बल्कि यह कहें कि ‘यात्रा’

उन्हीं रचनाओं में है, यह उस यात्रा की ‘लॉग बुक’ है, जिसमें जब-तब

दिक्काल की माप की टीप लिखी जाती रही है, जिसके आधार पर यात्रा के

पथ-चिह्न, अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियाँ तथा धाराएँ, जोखम, भटकन,

प्रत्युत्पन्न सूझ आदि का ब्यौरा मिलता रहे।

तो इस अवधि की अन्त:प्रक्रियाएँ देखने के इस ‘अन्तरिम’ निमन्त्रण का

उद्देश्य यही है कि मेरे पाठक उस पूरे परिदृश्य, उस सागर-पथ का एक

बार अवलोकन करके उसे पहचान लें जिसमें से मैं गुजरता आया हूँ। मेरे

यान (अथवा नौका) के ‘कंट्रोल पैनेल’ (अथवा ‘एंजिन-रूम’) को भी देख

लें जिसके सहारे मैं अपनी अवस्थिति, गति और दिशा शोधता रहा हूँ, और

लॉग बुक देखकर प्रत्येक निर्णय तथा निर्णय करने वाली बुद्धि की भी

परख कर लें। और, हाँ यह भी देख लें कि जो शक्तिचलाने वाली है वह सधती

कैसे है।

लेखक के नाते मेरी यात्रा काफ़ी अकेली रही है, मैं जानता हूँ। कभी कोई

कुछ दूर साथ चल लिये हैं तो मैं उनके लिए यात्रा के संयोगों का भी और

उनका भी आभारी हूँ। ऐसी अकेली यात्रा में मैं भटक न जाऊँ या

पाठक-समुदाय से सम्पर्क न गँवा बैठूँ, इसके लिए आवश्यक जान पड़ता है

कि जब-तब उसे आमन्त्रित करके वह पूरा देश दिखा दूँ जिसमें से मैं

अपनी राह खोजता रहा हूँ, वे यन्त्र-उपकरण भी दिखा दूँ जिनका मुझे

सहारा रहा है, और उन यन्त्रों से लक्ष्य जितना, जैसा, जिधर दीखता है

उसकी भी एक झाँकी उन्हें दिखा दूँ। मेरा पाठक-वर्ग बहुत बड़ा कभी

नहीं होगा, निरी संख्या की मुझे आकांक्षा भी नहीं है, पर जितने भी

पाठक हों वे मूल्यों के उस समूह के साझीदार हो सकें जिनकी खोज ही

मेरी यात्रा का लक्ष्य और प्रेरणा-स्रोत रही है, तो मेरी अकेली

यात्राओं में भी उन सबका साथ मुझे मिल गया होगा, मैं अपने कृति-कर्म

को सफल मानूँगा।

सर्जनात्मक अन्त:प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है; जिसमें नैरन्तर्य का

भी उतना ही महत्त्व है जितना पूर्वापरता का। उस सतत प्रक्रिया में

पाठक को सहयात्री के रूप में पा सकना या पाने का भरोसा बनाये रख सकना

वह सम्बल है जो सर्जक को यात्रान्त तक ले जाता है। इसके बदले मैं

पाठक को यही आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं भी भरसक इस अन्त:प्रक्रिया

में उसकी दिलचस्पी कम नहीं होने दूँगा-कि सह-यात्रा उसके लिए रोचक और

स्फूर्तिप्रद बनी रहेगी। यह गर्वोक्ति नहीं है; एक आस्था की

अभिव्यक्ति है। यदि मैं कृत-संकल्प हूँ कि केन्द्रीय प्रयोजनों और

मूल्यों से विमुख नहीं होऊँगा, तो निश्चय है कि मेरा पाठक भी मेरे

प्रयास को चित्ताकर्षक पाएगा-क्योंकि यह हो नहीं सकता कि उनसे उसका

भी गहरा सरोकार न हो। अपने पाठक के प्रति यह निष्ठा मैंने जीवन-भर जो

कुछ लिखा-रचा और प्रकाशित किया है उसकी मूल निष्ठा रही है।

जवाब? जवाब मैं नहीं जानता। दो-टूक एक जवाब-निर्विकल्प जवाब। यों

रास्ते कई दीखते हैं इस जंगल में से निकलने के; पर जिधर भी थोड़ा

बढ़ता हूँ एक सन्देह (जिसे सन्देह कहना भी ठीक नहीं क्योंकि वह एक

प्रतिकूल निश्चय ही होता है) धर दबोचता है कि नहीं, यह रास्ता भी

बाहर को नहीं है, जंगल के भीतर ही को मुड़ जाएगा! ध्रुव निश्चयपूर्वक

इतना ही जान पाया हूँ कि जो जीवन जी रहा हूँ यह मेरा नहीं है। ऐसे

नहीं जीना चाहता, ऐसे नहीं जी सकूँगा। जीना चाहता हूँ। पर जीना ऐसे

नहीं। यह ऐसापन ही गलत है, जीवन नहीं।

कोरा असन्तोष होता तो वह भी बेकार होता। सिर्फ ‘जंगल से बाहर निकलने’

की आतुरता होती तो सोचता कि क्या वह भी एक प्रतीप पलायन नहीं है-कहाँ

नहीं है जंगल? नहीं; कहाँ जाना-पहुँचना चाहता हूँ, उसका कुछ चित्र मन

के सामने है। बल्कि वह न होता तो शायद इतना कष्ट भी न होता! समस्या

यही है कि किस रास्ते से जाने से वहाँ पहुँच सकूँगा : इसी सवाल का

साफ सीधा जवाब सामने नहीं है। लक्ष्य सन्दिग्ध नहीं है, कम से कम

उतना नहीं, शायद कुछ द्विधा वहाँ भी हो, रास्ते ही सब सन्दिग्ध हैं।

और-फिलहाल-मैं स्वस्थ नहीं हूँ : अस्वस्थ हूँ और कष्ट में हूँ और

नहीं जानता कि क्या करूँ। और शरीर का हाल पूछने वाले ये सब मुझे पागल

किये दे रहे हैं!

म्युनिख के होटल के गलियारे में स्टीफेन स्पेंडर से अचानक मुठभेड़ हो

गयी। बदहवास दीख रहे थे। दोनों ही ओर के ‘तुम यहाँ कैसे?’ के बाद

(स्पेंडर बवेरिया सरकार के अतिथि होकर आए हुए थे और उनकी बड़ी आव-भगत

हो रही थी), मैंने परेशानी का कारण पूछा तो बोले, ‘‘मुझे कुछ ऐसा लग

रहा है कि मुझे बनाया जा रहा है।’’ मुझे याद आया, कई बरस पहले बम्बई

में एक दूसरे अवसर पर भी स्पेंडर ने इससे मिलती-जुलती बात और भी

जोरदार शब्दों में मुझसे कही थी : ‘‘आइ हैव एन अनकम्फर्टेब्ल् फ़ीलिंग

आइ’म बीइंग मेड ए स्टूज ऑफ़, बट आइ डोंट नो बाई हूम!’’

पता नहीं स्पेंडर अपनी परेशानी का हल अभी तक जान पाए हैं कि नहीं। पर

बात उनकी शायद आज के बौद्धिक की वास्तविक स्थिति का अच्छा-खासा चित्र

प्रस्तुत कर देती है : कि यह अस्वस्ति-भाव तो आपके मन में है कि आपके

निमित्त से कोई अपना उल्लू सीधा कर रहा है, पर यह समझ में नहीं आता

कि कौन! तीस-एक बरस पहले उन के लँगोटिये साथी ऑडेन ने अपने समय के

बौद्धिक की नियति का जो चित्र खींचा था-’टु डिफेंड द बैड अगेंस्ट द

वर्स’ उससे स्पेंडर की स्थिति ज्यादा दर्दनाक पर शायद ज्यादा सच भी

है। ऑडेन को काम अगर रद्दी जान पड़ता था तो कम-से-कम पता तो था कि

क्या उससे अपेक्षित है! आज के बौद्धिक की समस्या यह नहीं है कि उसे

‘अच्छा’ चुनने की स्वतन्त्रता नहीं, केवल बदतर और बद के बीच चुनाव

करने-भर की उसे छूट है। उसकी समस्या यह है कि वह यही जानने को

स्वतन्त्र नहीं है कि उससे क्या चुनवाया जा रहा है-कि जिस मत-पत्र पर

उससे हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं उस पर क्या लिखा है यह उसे नहीं

जानने दिया गया है।

परिणाम? वही ‘अनकम्फर्टेब्ल् फ़ीलिंग’-लेकिन बौद्धिक महोदय, आप करेंगे

क्या?

लन्दन में एक लेखक-अध्यापक के घर में रहना हुआ था। वह स्वयं छुट्टी

मनाने विदेश गया था, घर बन्द कर के ताली उसने बाहर पायदान के नीचे

मेरे लिए रख दी थी कि जब भी पहुँचूँ घर खोल लूँ। और सब छूट थी, एक

शर्त उसकी ओर से थी कि उसके अध्ययन-कक्ष की हर चीज़ ‘ज्यों की त्यों’

रहे : पुस्तकें मैं पढऩा चाहूँ तो पढूँ, कागज आदि भी गोपनीय नहीं

हैं, पर कोई भी चीज़ अपने स्थान से हटी न पायी जानी चाहिए! पुस्तकें

मैं यों भी देखना चाहता, पर इस शर्त के कारण ‘स्टडी’ में कौतूहल अधिक

हुआ। घर में अपना सामान रख कर पहले उसी को देखने गया।

हर पढऩे-लिखने वाले को

दूसरे की पढऩे-लिखने की जगह अव्यवस्थित लगती है, अपनी चाहे वह जैसे

रखता हो। पर यह-! कमरे में दो बछड़ों को, या दो-चार अमेरिकी बच्चों

को, ऊधम करने को छोड़ दिया जाता तो भी शायद इससे अधिक गड़बड़ी वे न

कर पाते! तीन मेज़ों पर किताबें-कागज छितरे

पड़े थे, फ़र्श पर भी कुछ ढेर और कुछ बिखरे कागज : बीच में जहाँ-तहाँ

सीपियों, कटोरों, डिब्बों में बरसों नहीं तो महीनों की सिगरेटों की

राख और मसले हुए टुकड़े, चिठ्ठियाँ, धूल, चाकलेट की पन्नी, पुराने

स्लीपर, मैले मोजे, प्याले जिनमें चाय की तलछट सूख चुकी थी और

फफुँदिया गयी थी, टूटी कंघियाँ, बियर के खाली डिब्बे... पूरी सूची की

जरूरत नहीं है, इससे आगे स्थाली-पुलाक न्याय लागू हो सकता है। (सोचने

की बात यह है कि अगर यह दाना है तो पूरी स्थाली क्या होगी!)

‘स्टडी’ मैंने ‘ज्यों की त्यों’ रहने दी! किताबें भी नहीं छुईं। शर्त

के डर से नहीं, अपनी जान की खातिर।

जब मकान छोड़ा, तब घर बन्द कर के ताली पायदान के नीचे रख देने से

पहले एक बार सारे कमरे देख लिए-सब कुछ पूर्ववत् है न? तब खयाल आया,

यूरोप में कितने लोग कितना समय इसमें बिताते होंगे कि ‘सब कुछ

पूर्ववत्’ छोड़ कर जाएँ-अपना निशान कहीं न छोड़ जाएँ!

‘गतिशील’-डायनैमिक-समाज का यह मूल्य है शायद; और अपनी छाप मिटाने तथा

अपनी अस्मिता के मिटने में स्वयं योग देने में क्या बहुत बड़ा अन्तर

है?

क्या समाज की गतिशीलता, समाज के भीतर इकाई की चलनशीलता (जो प्रगति का

लक्षण मानी जाती है) का अनिवार्य परिणाम एक बना-बनाया ‘आइडेंटिटी

क्राइसिस’ है?

एक दूसरी भी आग है जहाँ से शिखा ऊपर को उठती है।

यह मेरी देह है।

क्या ज़रूरी है कि यह आग चिता की आग हो? क्या यह यज्ञ की ज्वाला नहीं

हो सकती?

चिति दोनों में है। आग के लिए मैंने क्या जुटाया, इससे क्या? यह तो

सिर्फ जलने के लिए है। आग में मैं आहुति क्या दे रहा हूँ, इसी पर तो

सब-कुछ है। क्या मैं फूँक रहा हूँ, या किसी चीज़ को शोध रहा हूँ?

थोड़ा-सा अस्वस्थ होता हूँ तो लोग चिन्तित हो उठते हैं। जो चिन्तित

नहीं होते-यानी जिन्हें इससे वास्तव में कोई प्रयोजन नहीं है, वे भी

‘हाल पूछना’ अपना कर्तव्य समझते हैं और पूछ-पूछ कर बेहाल कर देते

हैं।

सोचता हूँ : इस शरीर के थोड़े कष्ट की इतनी चिन्ता, और इसके भीतर जो

जीव घुटन से छटपटा रहा है, धीरे-धीरे मर रहा है, उसके कष्ट का किसी

को पता भी नहीं है!

नीम-बेहोशी के पार से डॉक्टर की आवाज़ (नीम-बेहोशी में ऐसा लगता है,

जैसे गहरी डुबकी के दौरान कुछ सुन रहे हों-एक तरफ़ तो ठीक से सुनाई

नहीं देता, दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि सिर्फ कान से नहीं, सारी देह से

सुन रहे हैं!) पूछती है : ‘दर्द कैसा है?’

मैं कहता हूँ, ‘‘बहुत है।’’

‘‘इज इट इंटालरेबल्? (क्या असह्य है?)’’

मैं फिर कहता हूँ, ‘‘इट इज़ सिवीयर। (तीखा है।)’’

वह ज़िद करते हैं ‘‘इज़ इट इंटालरेबल्?’’

नशे की झील में मुझे लगता है, वह व्यर्थ का सवाल पूछ रहे हैं-अर्थहीन

सवाल। मैं चिढ़-सा कर उत्तर देता हूँ : ‘‘कहा तो, डॉक्टर, कि सिवीयर

है। इंटालरेबल् का मतलब है कि या तो मैं चीखूँ-चिल्लाऊँ, या फिर

बेहोश हो जाऊँ। आप देख रहे हैं कि होश में हूँ, और सह रहा हूँ।’’

डॉक्टर थोड़ी देर अचकचाये-से मेरी ओर देखते हैं। फिर सिर एक ओर को

झुका कर चल देते हैं।

बाद में मुझे बताया गया, डॉक्टर कह रहे थे, ‘‘अजीब पेशेंट है। दिल के

दौरे में और मार्फ़िया के नशे में लफ़्ज़ों पर बहस करता है।’’

क्यों न करूँ? इंटालरेबल् : यानी जो सहा न जाए। सह तो रहा हूँ-भाषा

के साथ आप का अन्याय भी तो सह ही रहा हूँ!

हमारे मध्यवर्ग की प्रतिभा मर गयी है, सचमुच बिलकुल मर गयी है। शायद

उस वर्ग के लेखकों की भी। या कि अँग्रेज़ी घुन सब को खा गया है। (तभी

एक आयातित राजरोग को ‘फिरंगदोष’ कहा गया था!) हर मध्यवर्गीय घर में

कमब$ख्त मनीप्लांट पनप रहा है, या बेशर्म कैक्टस कंटकित हो रहे हैं;

हर घर में न पाये जाएँ तो हर समकालीन कहानीकार या उपन्यासकार (नर या

मादा) की कल्पना पर तो छाये ही हुए हैं। पर अभी तक किसी को किसी देशी

भाषा में इसका नाम नहीं सूझा-न अँग्रेज़ी नाम को ही ठोक-पीट कर देसी

बना लिया गया। इस से तो पिछली पीढ़ी कहीं अच्छी थी जिसने डैफोडिल को

गुण-केसरी नहीं भी कहा तो बूगोनविलिया को बेगमबेली तो बना ही लिया।

सुना है कि पश्चिम के नृतत्त्वविदों ने प्रयोग के लिए एक आदिम जाति

के कुछ परिवारों को हटा कर एक नितान्त अपरिचित भौगोलिक परिवेश में

बसा दिया तो एक वर्ष बाद पाया कि नए द्वीप-देश में उन्होंने चार सौ

से अधिक पेड़-पौधों को न केवल अपने नाम दे दिये थे वरन् उनकी तासीर

को भी सूचीबद्ध कर लिया था। यह होती है जीवन्त जाति की

परम्परा-सृष्टि; और वह होती है-क्या? मनीप्लांट असल में प्लांट नहीं

है, एक परोपजीवी उद्भिज है : मनीप्लांट-मणि बेल-मणियर बेल-कौडिय़ा

बेल... इतने ठट्ठ के ठट्ठ कवि बिम्ब-रचना पर पिल पड़े है; उतने ही

कहानीकार प्रतीक पर प्रतीक उगल रहे हैं-क्या सामूहिक कल्पना चार-छह

नाम नहीं चस्पाँ कर दे सकती?

म्हे लोग तो मिडिल

क्लास

जीको खीशा माँ पीशा को’नी।

मगर माडर्न तो म्हाने होणा,

फैशन की लादी तो पूरी ढोणी।

विंडो में कैक्टस सँवारने, वेरांडा में

मनीप्लांट जरूर बोणी।

अच्छा, मुझे तो कह देते

हैं कि अँग्रेज़ी शिक्षा पाकर ही जो बना सो बना; अब अगर हिन्दी का

अच्छा लेखक हूँ भी तो क्या-अँग्रेज़ी के सहारे ही तो बुद्धि विकसित

हुई! पर राममोहन राय तो अँग्रेज़ी शिक्षा से नहीं बने थे? वह और उनका

युग एकाएक जो नवोन्मेष दर्शाता है, वह तो अँग्रेज़ी शिक्षा की देन

नहीं था? राममोहन राय जैसे सुलझे हुए स्पष्टदर्शी, तीक्ष्णबुद्धि,

सुतर्कित सोचने-बोलने और लिखने वाले कम ही हुए (और बाद की

अँग्रेज़ी-पढ़ी पीढिय़ों में और भी कम!); और उनकी मेधा पुष्ट हुई थी

तो अरबी-फ़ारसी-संस्कृत (और, हाँ, बांग्ला) शिक्षा के, आधार पर।

परम्परा पर पली हुई बुद्धि ने ही अँग्रेज़ी के सहारे पश्चिम का

मुकाबला किया था। लोग कहते हैं कि राय ‘अँग्रेज़ी शिक्षा के समर्थक’

थे और समझ लेते हैं कि इसका अर्थ यह है कि वह ‘अँग्रेज़ी माध्यम से

शिक्षा’ के समर्थक थे, जो कि बिलकुल दूसरी बात है। राय ने जो प्रश्न

उठाया था वह यह था कि हम अँग्रेज़ से (और पश्चिमी परिपाटी से) संस्कृत

और फारसी क्यों पढ़ें जब इन्हें हम सदियों पहले से अधिक अच्छे ढंग से

(और सस्ते में!) पढ़ते आ रहे हैं? अँग्रेज़ी से हमें यह चाहिए जो

अँग्रेज का विशिष्ट है-आधुनिक विज्ञान; उनके शिक्षा-संस्थान से हमें

वही चाहिए।

न हम अपनी भाषा दूसरे से सीख सकते हैं; न दूसरों की भाषा में हम अपने

को पहचान सकते हैं। अपनी भाषा सीख और अपने को पहचान कर फिर हमें

दूसरों की भाषाएँ भी सीखनी चाहिए, उनका ज्ञान भी ग्रहण करना चाहिए :

उसके सहारे अपना शोध भी करना चाहिए।

संस्कृति जीवित हो, इसके लिए उसमें एक सजग नियति-बोध-सेंस ऑफ

डेस्टिनी-होना चाहिए। वही आज हममें नहीं है। गाँधी के समय तक वह था।

नेहरू में भी वह था-जब तक कि चीन ने उन्हें झँझोड़ कर वह निकाल नहीं

दिया। (दोनों में उसके मूल-स्रोत अलग-अलग थे, उससे कोई अन्तर नहीं

पड़ता।) आज किसी ‘नेता’ में ऐसा बोध नहीं है, न किसी समाज में है, न

पूरे राष्ट्र-समाज में है; सारा देश एक टुक्कडख़ोर जि़न्दगी जी रहा

है-क्या राजनीति में, क्या संस्कृति में, क्या शिक्षा में, क्या धर्म

में... हाथ अगर टुक्कड़ मुँह तक पहुँचाने में व्यस्त नहीं है, तो

टुक्कड़ की भीख माँगने के लिए पसरा हुआ है। खाने की भीख, विचारों की

भीख, कल्पना की भीख, आत्म-विश्वास की भीख... ऐसे में सर्जनशीलता कैसी

जब पुंसत्व ही नहीं है? नियति-बोध होगा तभी आत्म-विश्वास होगा, तभी

सृजन की सम्भावना।

नियति-बोध में खतरा भी हो सकता है; हाँ। वह ‘नेता’ में ही हो, तब वह

एक मसीहाई स्वप्न भी हो सकता है जिससे वह सारे देश को कुछ समय के लिए

मोहाविष्ट कर ले सकता है। पर उस खतरे की काट इसमें नहीं है कि सब

स्वयं भी क्लीव हो जाएँ और दूसरों को भी बनाते चलें; काट इसमें है कि

पूरी संस्कृति का आत्म-दर्शन उसके नेताओं को अनुप्राणित करे...

उस ने मुँदरी में से पूरी साड़ी गुजार दी और कहा, ‘‘देखिए!’’ मैंने

साड़ी फैलायी और देखता रहा : कितने बेल-बूटे, फल-फूल, कैरियाँ,

कमल-वन, गुलाब-गाछी : और फिर जहाँ-तहाँ पशु-पक्षी-मोर-मुरैले, हंस,

हाथी, हिरनों के जोड़े-और ये क्या हैं? सांकेेतिक बँगले या कुटीर...

एक साड़ी के फैलाव पर पूरा विश्व-दर्शन। कल्पना एक सरल ग्रामवासी की

रही होगी, पर उस कल्पना ने खुल कर विहार किया था यह वस्त्र बुनते

समय। मैंने श्रद्धा-भरे हाथों से उसकी सलवटें निकाल कर उसे सीधा किया

कि सफ़ाई से तहाया जा सके, कि उसने साड़ी अपनी ओर खींच ली और उसे

समेटते हुए दोबारा कहा, ‘‘देखिए!’’ और फिर सर्र से पूरी साड़ी अँगूठी

में से गुज़ार दी।

और मैं नहीं सोच पा रहा कि किस से ज्यादा प्रभावित हूँ : साड़ी के

फैलाव पर रचे गये जगत् से, या मुँदरी के वृत्त में से उसके गुजार दिए

जा सकने से।

झरे हुए पत्तों के बीच से मैं चलता हूँ और रौंदे जाते पत्तों की

सरसराहट-खडख़ड़ाहट मुझे अच्छी लगती है। उसमें एक सख्य है, सामीप्य है

जिसके कारण मैं अकेला नहीं रहता-न अपने में न उस निर्जन परिवेश में।

पर कभी-कभी कोई झरा हुआ पत्ता एकाएक थोड़ा-सा मेरे पीछे दौड़ पड़ता

है। मैं मुड़ कर देखता हूँ, तब तक वह रुक जाता है-उसके रुकने-रुकने

भर की गति मुझे दीखती है, फिर वह निश्चल हो जाता है।

यह क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, जब कि वह पत्ते का मुझसे स्वतन्त्र

काम है, फिर चाहे दूसरे जिस भी उपकरण से सधा हो?

तो। तुमने अपना रास्ता खुद चुना। क्यों चुना? इसलिए कि रामजी के

चुनाव में आस्था नहीं थी?

सभी कुछ तो ईश्वर देता है-शैतान के नाम सिफ़ारिशी चिट्ठी थी!

अच्छी बात है, गॉड मेड मैन इन हिज़ ओन इमेज। लेकिन बनाया क्यों? जब

कि उससे पहले ही वह देख चुका था कि ‘सब-कुछ अच्छा है’। क्या ज़रूरत

थी?

अन्यत्र उत्तर है : एकोऽहं बहुस्याम। अद्वैत ख़ुद उससे नहीं सहा गया :

सत्ता की कामना उसे भी थी! तब मानव कैसे उसका प्रतिपुतला न होता?

उसमें भी सत्ता की मौलिक कामना है : यानी मौलिक असत् या पाप है।

बाइबल तो स्पष्ट ही कहता है कि स्रष्टा ने उसे बनाते समय ही आदेश

दिया कि धरती को भरो-पूरो और अपने अधीन करो। मसीही धर्म में असत् की

स्वतन्त्र सत्ता भी है : शैतान भी प्राक्पुरुष है। वैसा मानने में,

यों, कई सुविधाएँ भी हैं : पाप का सारा बोझ मानव को अपने पर ही नहीं

ओढऩा पड़ता। लेकिन जहाँ वैसी सुविधा नहीं है वहाँ? यों तो वहाँ भी एक

दूसरा प्राक्पुरुष है, काम-कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत: प्रथमं

यदासीत्। उसे आरम्भ से ही असत् या पापमय नहीं माना गया, पर शीघ्र ही

उसे पद वही दे दिया गया : जैसे ‘ज्योतिपुत्र’ ‘तमस् का राजा’ हो गया,

वैसे ही मानव की दुष्टता की लादी काम को ढोनी पडऩे लगी!

मानव ने ही ऐसा क्यों किया? क्योंकि वास्तव में मैन मेड गॉड इन हिज

ओन इमेज : यूनानी कवि ठीक कहता है कि मनुष्य की शक्ल घोड़े की होती

तो उसके देवता भी घोड़े के मुँह वाले होते! (स्रष्टा का प्रतिम अपने

को बना कर भी मानव क्या करता है? अपने को छोटा ईश्वर बना लेता है!)

मानव में सत् और असत् का वह द्वैत आरम्भ से था : भीतर के असत् को

देखने से इनकार करके ही तो उसने उसे सारे संसार में फैला रखा है!

मैं मृत्यु का गीत नहीं गाता। पर मृत्यु है, इसलिए गाता हूँ। इसी लिए

गीत स्तवन हो जाता है-जीवन का।

चाल : कतार की कतार कोठरियाँ। प्रत्येक के बाहर उसका दारिद्र्य ही

नहीं, उसके सब रहस्य टँगे हैं : फटे लहँगे-साडिय़ाँ, धुल कर भी मैले

साये, चोलियाँ, जाँघिये, पोतड़े। सब रहस्य बाहर टँगे हैं, और

भीतर-केवल नंगा मानव प्राणी-जो स्वयं अपना दुर्भेद्य रहस्य है।

‘हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं है’-कितने बड़े रहस्य की ओट, कि हमें

यह भी सन्देह न हो कि यहाँ कुछ रहस्य है!

कई बार उसे एक-टक देखते हुए एकाएक पहचानता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ,

पूछ रहा हूँ, कि क्या वह मुझे प्यार करती है? या कि क्या मैं उसे

प्यार करता हूँ? और यह ज़रूरी नहीं है कि यह एक-टक देखना उसके अनजाने

ही हो, या कि जानते हुए ही हो, आँख मिला कर ही हो या आँख बचा कर ही

हो। उसे सोते भी कई बार एक-टक निहारता रहा हूँ, जागते भी; कभी उसे

कुछ दिखाते हुए भी मैं स्वयं उसी को देखता रहा हूँ-जैसे साथ-साथ सागर

के किनारे खड़े सागर को देखते हुए भी मुझे चेत रहा है कि मैं स्वयं

सागर को नहीं, उसे देख रहा हूँ।

क्या यह कभी पूछना चाहिए? दोनों में से कोई भी सवाल-कि क्या कोई मुझे

प्यार करता है, या क्या मैं किसी को प्यार करता हूँ? शायद इस

व्यक्ति-निरपेक्ष रूप में नहीं; न उसका कोई अर्थ रहता है। व्यक्ति

से, व्यक्तिके बारे में ही यह पूछा जा सकता है : क्या तुम (या वह)

मुझसे प्यार करती हो (या करती है)? क्या तुम्हें (या उसे) मैं प्यार

करता हूँ?

जवाब पाना ज़रूरी नहीं है। जब तक प्रश्न जीवित प्रश्न है-यानी जब तक

वह जिज्ञासा हमारे जीवन में महत्त्व रखती है, तब तक इस से कुछ नहीं

बिगड़ता अगर स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता; तब तक प्रश्न पूछ सकना ही अपने

आप में एक सुख है, परमात्मा की अनुकम्पा है।

पर-एक बात और भी देखता

हूँ। जब प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, या धुँधला मिलता है, तब बारीकी

से देखने पर यह पहचानता हूँ, उस धुँधलेपन का कारण यह नहीं है कि

प्यार का होना धुँधला है यानी यह धुँधला है कि जो राग-सम्बन्ध है वह

प्यार है या नहीं। धुँधला यह है कि ‘वह’ या ‘तुम’ और ‘मैं’ के आकार

धुँधले हैं। राग-बन्ध धुँधला नहीं, जिन इकाइयों के बीच वह है वे

इकाइयाँ धुँधली हैं! इसीलिए, जहाँ एक ओर उत्तर स्पष्ट रहा है वहाँ

दूसरी ओर एक मधुर मोह भी छा गया है जिसमें दोनों पक्षों की अलग

इयत्ता खो गयी है-उस मोह में ऐसा लगा है कि इस भाव में ‘वह’ और ‘मैं’

सोचने का अर्थ नहीं रहा, तब कौन किसे प्यार करता है यह सवाल भी

व्यर्थ हो गया।

मैंने कहा, मोह। हाँ, क्योंकि इस अर्थ में ‘वह’ और ‘मैं’ (या ‘तुम’

और ‘मैं’) का बोध धुँधला होना इस बात का प्रमाण या लक्षण बिलकुल नहीं

है कि प्यार इतना व्यापक है। प्यार में वह (या तुम) और मैं जितना ही

एक-दूसरे के निकट आते हैं, उतना ही वह ‘वह’ (या तुम ‘तुम’) होता जाता

है और मैं ‘मैं’... प्यार वह ताप है जिसमें मैल जल जाता है (जल कर

‘एक’ हो जाता है-राख में!) और धातु निखर आता है-निखर कर और भी अलग,

अद्वितीय।

अनुकम्पा के ऐसे भी क्षण मुझे मिलते हैं जब प्रश्न का उत्तर पाते हुए

पहचानता हूँ कि वह कितनी एकान्त ‘वह’ है-तुम कितनी एकान्त ‘तुम’ हो,

और मैं कितना एकान्त मैं। प्यार यों मिलाने में भी प्रखरतर

व्यक्तित्व देता रहता है : और फिर उसी को देखता, पहचानता, स्मरण पर

उकेरता, विस्मय-भरा मैं निहारता रह जाता हूँ-एक टक, जाने या

अनजाने...

हाथ पड़ गयी परायी चिठ्ठियाँ खोलकर पढ़ लेने की प्रवृत्ति मेरी नहीं

है-हिन्दुस्तानी होने के बावजूद। इसे मैं जघन्य भी मानता हूँ। पर आज

एक परायी चिठ्ठी मैंने पढ़ी है। तब से स्तब्ध बैठा हूँ।

डाकिया वह चिठ्ठी दो बार पहले भी लाया था और मैंने दोनों बार लौटा दी

थी। आज मेरी अनुपस्थिति में वह तीसरी बार इसे डाल गया। गँवई हाथ की

लिखावट में लिखा पता मेरे यहाँ का ही है, पर चिठ्ठी किसी दूधनाथ

मल्लाह के नाम है। पास-पड़ोस के घरों में भी मैंने पुछवा लिया है, इस

नाम का कोई व्यक्ति वहाँ नहीं रहता, न किसी की जानकारी में पहले रहता

था। जिस मकान में मैं हूँ, उसमें भी कभी कोई नहीं रहा-नौकर-चाकर

चौकीदार भी नहीं-मैंने मकान मालिक से भी पूछ लिया है।

भीतर शायद कोई पता हो तो चिठ्ठी पलटायी जा सके, इस खयाल से मैंने

खोली थी। पर भीतर कोई पता नहीं है, नीचे भेजने वाले का नाम नहीं।

थोड़ी-सी पढ़ी तो देखा कि बाहर नाम दूधनाथ मल्लाह अकेले का भले ही

रहा हो, चिठ्ठी एक-साथ कई व्यक्तियों को कई व्यक्तियों की ओर से

सम्बोधित कर रही है। इससे थोड़ा और हताश हुआ, पर चिठ्ठी फेंक देने

में भी धर्म-संकट देखा इसलिए सारी पढ़ गया।

खुल कर परायी आँखों द्वारा पढ़ी जाकर यह धर्षिता चिठ्ठी किसी की नहीं

रही या सब की हो गयी-निजता का उसका नाता टूट गया है। उसे दोबारा भी

पढ़ सकता हूँ-पढ़ा है। आशीर्वाद देने वाले रामदुलारे, रामरतन, रामजनम

और पवलगी करने वाले रामनाथ, रामविलास, रामनरेस और रामसत्तो, राम-राम

बँचवाने वाले राजदेव और राजबहादुर उतने ही अनजाने और दूर हैं जितने

पहले थे; हालाँकि अब नहीं जानता कि वे अब भी उतने ही पराये हैं या कि

अनपहचाने रहते हुए भी पराये कम हो गये हैं। यही बात सम्बोधित

राजेन्दर, शिलोचन और दूधनाथ के बारे में भी कह सकता हूँ। बलिक दूधनाथ

मल्लाह के साथ तो असमंजस के अद्भुत बन्धन में बँध गया हूँ और बँधा

रहूँगा...

‘‘आप की राजी खुशी स्री काली जी से’’ माँग कर चिठ्ठी चल पड़ती है :

आगे दूधनाथ को मालूम यहाँ का समाचार सब अच्छा है। आगे बारिस बहुत हुई

गंगा जी में बाढ़ आ गयी खेती में कुछ नहीं बचा कटरी में किसी का कोई

चीज़ नहीं बचा और देस पर भी बाढ़ आ गयी थी चिठ्ठी आयी थी रामसत्ती के

यहाँ। आगे दूधनाथ को मालूम हो आप के छोकड़ा पैदा हुआ सावन सुदी

दुआदसी के दिन मंगल की रात। आगे दूधनाथ को मालूम कि खाने-पीने की

तकलीफ नहीं उठाना परदेस में जाकर दुखसुख दोनों पडऩा मुशीबत ही है पर

भगवान सब काटेंगे घबड़ाने से नहीं होगा। आगे भगवान देखो चैत तक कैसे

पार करेगा आगे कोई उपाय नहीं चलता कुल खेती चौमासी हो गयी आगे

घबड़ाना नहीं आगे दो बारा बाढ़ आ गयी सो बड़ी मुशीबत का समय है लडक़े

बच्चे बांगर में रामलाल के डेरा में 8-10 रोज रहे थे। रामलाल पुराने

डेरा में अड़ा रहा पीतराही अमावस को घर गए। खेतों में दोबारा बाढ़

आने से कुल चौपट हो गया आगे कोई उपाय नहीं कि बैलों की जोड़ी ले आवें

कोशिश करते हैं। आगे क्या लिखूँ थोड़ा लिखा बहुत समझना आप खुद समझदार

हैं। आगे टोला मोहला सब बाढ़ में चले गये। आगे काम ठीक-ठाक कोई मिले

तो करना नहीं तो खरबूजा की जमीन मिलेगी तो पत्र भेजेंगे ज्यादा जमीन

मिली तो बुलावेंगे आगे ज्यादा क्या लिखना थोड़ा लिखना बहुत समझना।

और यहाँ बिना उपचार के चिठ्ठी एकाएक समाप्त हो जाती है।

अब कातिक जा रहा है। बाढ़ें उतर चुकी हैं। देस पर भी और जहाँ भी

रामदुलारे, रामरतन और रामजनम असीसने वाले, रामनाथ, रामनेस और

रामसत्ती पवलगी करने वाले हैं यहाँ भी। गंगा जी की बाढ़ सब बहा ले

गयी, टोला-मुहल्ला कुछ नहीं बचा; पर यह चिठ्ठी में की बाढ़ मेरे मन

में एक नई (यद्यपि अत्यन्त संकटापन्न) दुनिया बसा गयी है। खरबूजा की

जमीन मिली या नहीं? ज़्यादा मिली या नहीं? जानता हूँ ये सब फिजूल के

सवाल हैं और इसलिए हैं कि मुझे इन फ़िज़ूलियात के लिए फ़ुरसत है, नहीं

तो कितनी सीधी बात है कि ‘कोई उपाय नहीं चलता’ पर ‘घबराने से नहीं

होगा’ कोशिश करते हैं। ‘आगे भगवान देखो चैत तक कैसे पार करेगा’-कितनी

सहजता से चखने वाला पक्षी देखने वाले पक्षी में बदल गया है और सब

दुखसुख सह्य हो गये हैं! यहाँ का समाचार सब अच्छा है!

आगे...आगे...आगे... रामदुलारे, रामरतन, रामजनम, तुम्हें मेरी भी

पवलगी; रामनाथ, रामनरेस, रामजनम, तुम्हें मेरी भी पवलगी; रामनाथ,

रामनरेस, रामबिलास, रामसत्ती, तुम्हें मेरा भी आशीर्वाद; राजदेव और

राजबहादुर, तुम्हें मेरा भी राम-राम। नहीं, मैं घबड़ाऊँगा नहीं;

खरबूजा की जमीन मिलेगी और ज्यादा मिलेगी तो मुझे भी बुलाना; नहीं

मिलेगी तो यह जो टोला-मुहल्ला तुमने मेरे मन में बसा दिया है उसे कोई

बाढ़ बहा ले जाने वाली नहीं है। आगे दूधनाथ मल्लाह, तुम्हारा छोकड़ा

बहुत दिन जिये और अगर मल्लाही करे तो गंगा की छाती पर खुशी से विहरे,

फले-फूले; तब तक यह टोला उसकी अमानत है। और यह खुली चिठ्ठी तुम्हारी

अमानत, दूधनाथ मल्लाह। आगे क्या लिखूँ? यहाँ का भी समाचार सब अच्छा

है; थोड़ा लिखा बहुत समझना!

मैंने भी, आखिर, पढक़र हिन्दी सीखी; पर जब हिन्दी पढ़ाने वालों के बीच

अपने को पाता हूँ तो भाषा-सम्बन्धी इनकी ओर अपनी दृष्टि और आग्रहों

के अन्तर को देख कर दंग रह जाता हूँ।

पढ़ कर सीखी, तो मैंने भी

मानक भाषा ही सीखी, ऐसी भाषा सीखी जिसका एक स्पष्ट निर्दिष्ट रूप है।

पर लेखक के नाते मैंने अपने को कभी अधीत न माना, न पाया; न मानना

चाहा, और पाता तो उससे कुछ सन्तोष न होता, परेशानी ही होती। पढक़र मैं

अधीत्सु ही रहा; मेरी खोज भाषा के स्थिर रूप की नहीं, गतिमान रूप की

रही। अध्यापक-समाज (और क्या यह हिन्दी के लिए अच्छा है कि उसके

अधिसंख्य लिखने वाले अध्यापक हैं-वह भी हिन्दी के ही अध्यापक?)एक

सुव्यवस्थित जल-प्रणाली से स्वच्छ निथरा जल प्राप्त करता है और

बाँटता है; मैं रोज बल्कि हर बार प्यास लगने पर कुआँ खोदता हूँ, (और

प्यास बुझाने के बाद उसमें उमड़ता स्रोत पास की जिस भी बस्ती के लिए

छोड़ कर आगे चल देता हूँ। एकदम अवश, जैसे कोई चारा मेरे लिए न हो।)

असल में हम दो प्रतिकूल दिशाओं में चलते हैं। अध्यापक गतिमान को पकड़

कर, ठहरा कर उसमें स्थिर तत्त्व की खोज करता है; मैं स्पष्ट आदिष्ट

से आरम्भ करके वह खोजता, पाता, बाँटता हूँ जो स्थिर नहीं है; जो-कह

सकते हैं-स्वैराचारी है।

यों तो देश में कम-से-कम एक भाषा ऐसी भी है जो दावा करती है कि उसमें

हजार साल से कुछ नहीं बदला। जैसे कि ऐसा कभी हो भी सकता है। यह दावा

झूठा है, बकवास है; इसके मूल में भाषा की जो परिकल्पना है वही

भ्रान्त है; भाषा के विकास के बारे में जो धारणाएँ हंल वे सब मिथ्या

हैं। यह भ्रान्ति (या अगर यह एक राजनैतिक फरेब है तो वह फरेब) भाषा

का घोर अहित कर रही है। दूसरों के मार्ग में रोड़ा अटकाने की नीयत से

फैलायी जाकर वह स्वयं अपनी भाषा का ही विकास अवरुद्ध करती है। यह बात

सच होती तो कहना होता कि तब भाषा हज़ार साल से मरी हुई है, हज़ार साल

पहले मर चुकी थी; सच नहीं है तब भी उसका आग्रह करते रहने का नतीजा

यही है कि लोग बनी-बनायी और बनती भाषा को फिर दरिद्र बना रहे हैं।

हिन्दी में भी ऐसी प्रवृत्ति रही, पर किसी प्रतिष्ठित साहित्यकार ने

उसे प्रश्रय या प्रोत्साहन नहीं दिया, यह हिन्दी का सौभाग्य और उसकी

शक्ति रही।

पर हिन्दी में समस्या दूसरी है। स्थिर स्वरूप की, बँधे नियम की,

सर्व-सुबोध भाषा के नाम पर एक चरित्रहीन, प्राण-रहित हिन्दी को

राष्ट्रभाषा का पद देने का प्रयत्न भी कुछ कम भ्रान्त या आपज्जनक

नहीं है। थोड़े-से आसान नियमों से नियन्त्रित कृत्रिम भाषा

‘राष्ट्रभाषा’ नहीं हो सकती, न होगी। सरकारी सूचनाओं-आदेशों के लिए

(जो चरित्रहीन, प्राणहीन होने में ही अपनी ख़ैर और अपनी शान समझते

हैं, उन्हें गढऩे वाली नौकरशाही की तरह) वैसी भाषा पर्याप्त हो, हुआ

करे; साक्षरता-प्रसार के लिए भी वह उपयोगी हो, हो। न सरकार और

राष्ट्र पर्यायवाची हैं (न उन्हें होने देना चाहिए!); न

साक्षरता-प्रसार के तर्क राष्ट्रभाषा के तर्क हैं, न एक तात्कालिक

प्रयोजनवती भाषा को राष्ट्रभाषा मानने की भूल करनी चाहिए।

मेरी हिन्दी राष्ट्रभाषा हो या न हो, राष्ट्र के जीवन में संयोगकारक

कड़ी का पद उसे कानूनन दिया जाये या न दिया जाये, वह सबसे पहले और

अनिवार्यतया एक विकासमान भाषा है। विकासमान है, इसलिए वह निरन्तर बदल

भी रही है और साथ ही उसका एक स्थिर, प्रामाणिक और मानक रूप भी है।

ऐसा है, तभी उसकी प्रतिमा और प्रतिष्ठा का विचार हो सकता है; ऐसी ही

भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है, ऐसी ही भाषा के बारे में यह विचार भी

किया जा सकता है कि उसे यह पद मिले या कब और कैसे दिया जावे-नहीं तो

विचार भी आवश्यक नहीं।

विकासमान है, इसीलिए बदलती है, इसीलिए स्थिर है। इसीलिए-और दोनों

रूपों के साथ यह बात एक-सी सच है-उसकी गहरी जड़ें हैं। यह जन-मानस की

गहराई में से उपजी है-अंकुरित होकर पल्लवित-पुष्पित हुई है।

एस्पेरान्तो की भाँति वह एक गढ़ी हुई चीज़,

एक निर्मिति नहीं है। वह ‘देवानां पूरयोध्या’ के सबसे भीतरी कक्ष में

पनपने वाला अक्षय वृक्ष है, चल-दल किन्तु बद्ध-मूल...

क्या हुआ गर मैंने पढक़र वह सीखी थी? तबसे तो मैं बराबर उसके चल रूप

का अनुधावक रहा हूँ। मैंने कहा था कि मैं हर बार कुआँ खोद कर प्यास

बुझाता हूँ; लोक-मानस ही वह भूमि है जिसमें मैं कुआँ खोदता हूँ...

नंगा होने, नंगे हो जाने, नंगा करने में फ़र्क़ है। गहरा फ़र्क़। शिशु और

जन्तु का नंगा होना सहजावस्था है; आदमी जब नंगा हो जाता है तब वह

ग्लानि अथवा अपमान की स्थिति होती है। स्त्री जब नंगी की जाती है तब

वह भी अपमान और जुगुप्सा की स्थिति होती है-या आपकी बुद्धि वैसी हो

तो हँसी की हो सकती है। स्त्री का लहँगा उतारना, या बँदरिया को लहँगा

पहनाना-दोनों इन प्राणियों की प्रकृत परिविष्ट अवस्था को हीन दृष्टि

से देखने के परिणाम हैं।

‘वो जिस्म, चाँदनी में जैसे छूटता हो अनार’ : ‘फ़िराक़’ ने हुस्न की

देवी के सौन्दर्य का यों बखान किया है। पारम्परिक

उपमाओं-उत्प्रेक्षाओं के समूह के बीच यह उपमा अच्छी ही है; पर मुझे

इससे ‘उस जिस्म’ को मूत्र्त करने में खास मदद नहीं मिली-उधर ध्यान ही

कम गया। मुझे ध्यान आया कि यही तो उर्दू के काव्य-शरीर का सौन्दर्य

भी है : चाँदनी जैसी धुली निखरी भाषा के आकाश में अनार की तरह चमक

कर, फूल तारे बरसा कर क्षण-भर के लिए चमत्कृत कर जाने वाली विशिष्ट

उक्ति।

यह सौन्दर्य वाचिक परम्परा का है। मुक्तक का है। ग़ज़ल का है (क्योंकि

शेर का है)। यही उर्दू कविता की कमजोरी (या यह भी कह सकते हैं कि

उसकी ख़ूबी की कमज़ोरी, उसके गुण का दोष!) रही है, और अब भी है।

उद्यान-वीथियों को छोडक़र बीहड़ वन में रास्ते निकालने का काम अभी

उर्दू कवि ने नहीं किया है-यह उसका काम हो सकता है यह भी शायद उसने

नहीं सोचा। फारसी के पारम्परिक चमन से निकलकर कुछ शायरों ने हिन्दी

की ठेठ फुलवाडिय़ों का भी मुआयना किया है (‘फ़िराक़’ ने सूझ और

सहानुभूति के साथ), पर रहते हैं वे अब भी फुलवाड़ी में ही।

नज़्म में अनार-फुलझड़ी से काम नहीं चलता। आधुनिक मुद्रित काव्य में

भी वह नितान्त नाकाफ़ी साबित होता है। वहाँ लगातार देर तक जलने वाली

मशाल या कम से कम महताबी तो चाहिए ही-भले ही थोड़ा धुआँ भी देती रहे।

न सही एकाएक चमत्कृत कर जाने वाला रूपाकार; देर तक स्पष्ट दीखता हुआ

गलियारा अधिक काम का है क्योंकि हमें उसी से ‘यहाँ’ से ‘वहाँ’ जाना

है, खड़े नहीं रहना है।

गजल पर्फ़ार्मेंस है, बज्म की चीज़ है, बैठा हुआ प्रत्यक्ष सामाजिक

माँगती है। नज़्म यात्रा है : खुले देश की

चीज़ है, धैर्यवान् सहयात्री की अपेक्षा रखती है-पर कवि तो पहले

चलें!

‘चाँदनी में जैसे छूटता

हो अनार’ : तटस्थ भाव से देखा हुआ रूप-खिलौना। मैंने दिन-दहाड़े की

दावाग्नि भी देखी है। और सदैव बाहर से ही नहीं; एकाधिक बार वन में

गुजरते हुए उसकी पकड़ में आ गया हूँ। वह सौन्दर्य दूसरा है।

वाचिक से पठित (छपी हुई) कविता तक आने में काव्य का स्वरूप बदला,

इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि कविता को नया छन्द:शास्त्र मिल गया

या मिला नहीं तो मिलने की सम्भावना भी हो गयी और अनिवार्यता भी। उससे

अधिक महत्त्व की बात है कि नए छन्द ने उस वस्तु को भी प्रभावित किया

जो उस छन्द में निबद्ध थी : वस्तु और रूप के अभिन्न सम्बन्ध का पूरा

आशय यही है कि दोनों पक्ष दोनों को बदलते और अपने अनुकूल ढालते हैं।

नया काल-बोध-काल से नए

सम्बन्ध का बोध-लय : काल-प्रत्यय का एक प्रकार-मात्रा पर नहीं, तनाव

पर आधारित लय-काल : तनाव की एक प्रणाली-आधुनिक काल : न निर्झर, न

आवर्त, न कसी हुई कमानी पर एक ओर से पड़ता हुआ बल... पारम्परिक छन्द

के ढाँचे में आधुनिक कालबोध की अभिव्यक्ति की सम्भावना नहीं हो सकती

थी।

काल से नया सम्बन्ध-एक नई जीवन-दृष्टि, नया विश्व-दर्शन,

वर्ल्ड व्यू...

बहुत दिन से सुनता आ रहा था न -’नेकी कर और कुएँ में डाल’? दिन में

मुझसे नेकी हो गयी थी। रात को चुप-चाप उसे कुएँ में डाल आया; सोचा,

छुट्टी हुई। सवेरे कुएँ पर हल्ला है। रात को कोई कुछ उसमें डालने आया

था-न जाने क्या डाल गया हो! इसमें कुछ गहरा राज है-कुछ भी हो सकता

है...

और हाँ, कितने लोग रात में जाग रहे थे और सिर्फ यह देख रहे थे कि कौन

कुएँ की तरफ गया-क्योंकि कई तो कसम खाने को तैयार हैं कि मैं गया था

: और गया तो क्यों गया था? क्या करने गया था? पहले भी कभी-कभी गया

हूँ-क्यों जाता हूँ? क्या छिपाया है वहाँ? हो न हो, काला धन है, या

कोई राज है, या पाप है।

ठीक ही तो है। नेकी से और स्पष्ट काला धन या पाप क्या होगा!...

जिस थाली में से खाते हैं, उसमें छेद नहीं करते। निषेध है। पर वट जिस

चबूतरे से उगता है, अपनी झूलती जड़ों से उसी की नींव कितने जगह से

उखाड़ता है, और उसको इसके लिए हम पूजते हैं!

सिद्धान्त : थाली में छेद मत करो; थाली वाले के घर में सेंध लगाओ!

समाज को हम बदलना जरूर चाहते हैं। लेकिन इस बदलना चाहने की प्रवृत्ति

के लिए एक लक्ष्य ढूँढऩा निरन्तर कठिनतर होता जाता है। समय था जब एक

लक्ष्य आसानी से मिल जाता था। जैसे कि ‘राजा को हटाओ।’ राजा क्योंकि

पार्थिवेश्वर भी था, इसलिए विधि-विधान को भी बदलना राजा को बदलने का

पर्याय हो जाता था। आज के राजा-रहित समाजों में यह उपाय सुलभ नहीं

रहा। आज राजनीति में भी यह उलझन होती है कि लड़ें तो किससे लड़ें।

उत्पादन के साधनों पर कब्जा करने के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकीं,

हमने यह भी देख लिया कि उससे ज़रूरी तौर पर न्यायमय समाज की

प्रतिष्ठा नहीं हो जाती : यह भी ज़रूरी नहीं है कि उससे अपेक्षया भी

अधिक न्यायमय या अधिक स्वाधीन समाज की रचना हो जाये। न ही

लोकतन्त्रात्मक समाजों में इसका स्पष्ट उत्तर मिलता है कि किससे

लड़ें; किसके विरुद्ध लड़ें। क्योंकि सत्ता-अन्यायकारी सत्ता-(और

अन्याय करने वाली सत्ता ही होती है, अब पहले से भी अधिक!) का अब कोई

चेहरा नहीं रहा। यह तो हो सकता है कि राजा के बदले हम किसी दूसरे

व्यक्ति को-या दो-चार व्यक्तियों को-अपने आक्रोश की धुरी बना लें, और

यह प्राय: होता भी है कि जहाँ अन्याय हो वहाँ उसकी प्रतिक्रिया के

रोष या घृणा के लिए ऐसा कोई प्रतीक चेहरा चुन लिया जाता है जिस पर वह

रोष और घृणा उँड़ेली जाती रहती है, पर उस चेहरे वाला व्यक्ति हट भी

जाये तो भी स्थिति नहीं बदलती-और हमें कुछ भान भी रहता है कि नहीं

बदलेगी।

आज की लड़ाई एक

चेहराविहीन शत्रु के साथ होती है इसलिए हम उसे निरन्तर चेहरे देते

रहते हैं और एक-एक चेहरे के हटने के बाद दूसरे की खोज करते रहते हैं।

आज भी ले लीजिए : हमारा ‘प्रोटेस्ट’ कई देशों-समाजों में कई रूपों

में प्रकट हो रहा है जब कि वास्तव में वह उतने अलग-अलग प्रकार का

नहीं है। यहूदी के विरुद्ध, काले के विरुद्ध, गोरे के विरुद्ध,

वायुमंडल दूषित करने वाले के विरुद्ध, सफाई के विरुद्ध-ये कई तरह के

‘प्रोटेस्ट’ वास्तव में एक लड़ाई को निजी और व्यक्तिगत फोकस देने के

लिए हैं, लड़ाई जो कि बुनियादी तौर पर निर्व्यक्तिक हो गयी है या है।

लड़ाई एक पूरे सत्ता-प्रतिष्ठान के विरुद्ध है जिसमें सारा शासन है,

सारा समाज-संगठन है-और इसलिए जिसमें हम भी हैं। जिन लोगों ने इस

परिस्थिति में ग़ुस्से से सारे समाज को नकारा है, उनकी भी यह परिणति

हुई है कि वे आपस में मिलकर, संगठित होकर एक नया प्रति-प्रतिष्ठान बन

गये हैं : ग़ुस्से के बावजूद उतने ही चेहरा-रहित और निर्व्यक्तिक।

एक निर्व्यक्तिक शत्रु के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कैसे लड़ा जाये?

इस युद्ध को छाया-युद्ध कह सकते हैं, माया-युद्ध कह सकते हैं; नाम

अर्थयुक्त भी होंगे; पर उससे परिस्थिति का तनाव तो नहीं बदलता। उसे

हम ‘ट्रैजिक’ भी कह सकते हैं-पर ट्रैजिक वह दु:खान्त के अर्थ में

नहीं, हताशा के अर्थ में नहीं; ट्रैजिक इसी अर्थ में कि वह

निर्व्यक्तिक शत्रु के विरुद्ध व्यक्ति का अभियान है जिसे वह निरर्थक

नहीं होने देना चाहता।

‘शेखर : एक जीवनी’ में शेखर से कहलाया था कि हम एतादृशत्व (दसनेस)

मात्र को बदलना चाहते हैं : एतादृशत्व को बदलना चाहना एक

रोमानियत-भरी मुद्रा ही है और शेखर के साथ वह सही भी थी क्योंकि जिस

आन्दोलन का वह अंग था उसका अन्दाज खासा रोमानियत-भरा था। पर सवाल बना

रहता है : संघर्ष निर्व्यक्तिक के विरुद्ध व्यक्ति का है; नैतिक

युद्ध है क्योंकि मूल्यों के लिए है पर अतिनैतिक प्रतिद्वन्द्वी से

है।

बहरहाल, यह संघर्ष है नागरिक का ही, इसलिए कवि का; कविता का वह नहीं

है।

आज के स्वीकृत मूल्यों को प्रतिष्ठित करने के लिए मैं क्यों यत्नशील

होऊँ? जो स्वीकृत है, उसी को जो प्रतिष्ठित करता है, वह तो तब पहले

ही बीता हुआ है, कम से कम अतीत-गन्धी तो है ही। जो साहित्य या काव्य

अपने समय की चिन्ताओं को, सन्देहों को व्यक्त करता है, मूल्यों का

संकट पहचान कर उन नए मूल्यों को पाने को छटपटाता है जो इस संकट के

पार बचे रह सकते हैं, वही आज का साहित्य है। जिस संघर्ष की बात मैंने

की है, वह कवि का ही न रह कर कविता का-साहित्यकार का ही न रह कर

साहित्य का-होता है तो इसी अर्थ में।

अगर मैं अपने से बड़े किसी विचार, आदर्श, आइडिया के लिए जीता हूँ, तो

स्पष्ट है कि मेरा जीवन एक यज्ञ है : उस विचार या आदर्श के लिए

अर्पित आहुति मैं हूँ।

युगानुसार नियति-और युगानुसार दु:शंकाएँ! कालिदास का दु:स्वप्न था कि

‘कहीं अरसिकों को कवित्व निवेदन करना’ न पड़ जाये; केशवदास चिन्तित

थे कि ‘चन्द्रवदनि मृगलोचनी बाबा कहि-कहि’ न चली जाएँ; ‘अज्ञेय’ का

संकट कि ‘मैं क्या जानता था कि यह गति होगी कि विश्व-विद्यालयों में

हिन्दी ‘प्राध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाऊँगा!’

पुस्तक पूरी हो गयी है। लगभग पूरी होने के साथ-साथ पांडुलिपि तैयार

करने लग गया था; कुछ अंश टंकन के लिए दे दिये थे और कुछ की हाथ से

प्रतिलिपि बनाता रहा था। दूसरा चारा नहीं, हिन्दी में टंकन कराने की

सुविधा यहाँ नहीं है। यों मूल की फोटो-प्रतिलिपि बना सकता-पर उसमें

फिर कम्पोजीटर-प्रूफरीडर की जान पर बन आती। अब पांडुलिपि पूरी जुड़

गयी है तो उसके टंकित अंशों को शोधता रहा हूँ। एकाएक कुछ सीखा है।

पुस्तक पूरी हो गयी है।

कोई काम निष्पन्न हुआ है, मेरे हाथों हुआ है, इसकी खुशी है ही; उस

खुशी का थोड़ा नशा भी है। उसी में पांडुलिपि शोधता रहा हूँ; उसी के

कारण न ऊब या थकान हुई है न मन भटका है-पांडुलिपि शोधने का काम भी

सघन एकाग्रता माँगता है! बीच-बीच में पढ़ते-पढ़ते अच्छा लगा है :

‘अच्छा लिखा है’ और ‘अरे यह तो मैंने लिखा है’ का मिश्रित बोध या

आविष्कार प्रीतिकर रहा है। पर कहीं-कहीं अटक गया हूँ। टंकन में कुछ

शब्द या पद छूट गये हैं। (दीठ उछटी होगी या पढ़े न गये होंगे।) कहीं

तो तत्काल उन रिक्तों की पूत्र्ति कर दी है, कहीं-कहीं नहीं सोच पाया

कि मूल में (जो मेरे सामने नहीं है) क्या लिखा था। क्यों नहीं सोचा

पाया? सब कुछ याद हो यह ज़रूरी नहीं है; पर अगर एक जगह के लिए एक ही

सही शब्द होता है तो वह मुझे क्यों नहीं सूझता या याद आता? कई एक

शब्द रख कर देखता हूँ : उनमें से कोई भी अर्थ दे जाएगा, ‘चल जाएगा’,

पर भीतर गहरे में जानता हूँ कि वह शब्द वहाँ नहीं था। अर्थ दे जाएगा,

स्वीकार भी हो जाएगा। शायद किसी को सन्देह भी न हो कि यह शब्द

स्थानापन्न है, इसलिए ‘भरती’ है-पर मैं तो जानता हूँ, मुझे तो वह

लकलक-सा तुरत अलग दीख जाएगा, दीख जाया करेगा! यहीं अटक है; और मैं

नहीं तै कर पाता कि क्या करूँ। चाहूँ तो प्रसन्न हो सकता हूँ कि सही

शब्द की पहचान मुझे है, भले ही वह मिल नहीं रहा है (याद नहीं आ रहा

है)। नहीं तो दु:खी हो सकता हूँ कि क्यों वह शब्द अभी तत्काल मेरा

वशंवद नहीं है? मैं दु:खी ही अधिक हूँ। जानता हूँ कि रचना-क्षण की आग

में जो तपा कुन्दन निकलता है, ज़रूरी नहीं है कि वह हर समय उपलब्ध

हो; और पांडुलिपि-संपादन का क्षण रचना-क्षण नहीं है। पर वह एकमात्र

शब्द क्यों नहीं मेरे काबू में है? फिर जब वह संपादन तो आवृत्ति

मात्र है अपने ही लिखे की-अगर आवृत्ति में वह शब्द पकड़ में नहीं आता

तो क्या भरोसा है कि पहली बार आया था? भरोसा नहीं है, तब कैसे इतने

ही को काफ़ी मान लूँ कि कोई सब्स्टिट्यूट शब्द मुझे स्वीकार नहीं है?

सही शब्द पहचानना तो काफ़ी नहीं है, सही शब्द ढालना, उत्सृष्ट करना और

करते रह सकता ही तो कवि-पद है।

एकाएक यह किताब जो पूरी हो चुकी है, मेरी नहीं रहती। नशा उतर गया है।

काम पूरा करने की खुशी भी चुक गयी है। यह-यह एक पांडुलिपि है जिसे

छपने देने के लिए शोध देना है मुझे-एक पांडुलिपि, एक मुर्दा चीज़

जिसे अब जहाँ तक हो सके ठीक-ठाक मदफन देना है-यों रास्ते में पड़ी तो

नहीं रहने दी जा सकती-वरना अब मुझे इससे क्या वास्ता है?

अग्नये स्वाहा इदंमग्नये इदं न मम...

लेखक होने से मुझे सामाजिक उत्तरदायित्व से छुट्टी नहीं मिल जाती

क्योंकि लेखक हो जाने पर ऐसा नहीं है कि मैं नागरिक नहीं रहता। दूसरी

ओर कवि होने का यह अर्थ भी नहीं है कि मैं अपनी कविता के लिए भी समाज

के प्रति उत्तरदायित्व मानने को बाध्य हूँ।

सिवा इसके कि मेरी प्रतिभा एकान्त निरपेक्ष भाव से मेरी नहीं है, न

एकान्त मेरी सृष्टि और उपलब्धि है। जितना मैं स्वयं अपना परिवेश और

समाज हूँ, उतना ही मैं अपने परिवेश और समाज का अंग भी हूँ।

कवि हूँ, यह संयोग है, मेरा परम सौभाग्य है। पर नागरिक हूँ, यह संयोग

नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। कवि न भी होता तो भी मेरे नागरिक कर्तव्य

बने रहते। विशेष सौभाग्यवान् नागरिक हूँ, तो ऐसे उपाय खोज सकता हूँ

जिनसे मेरा सौभाग्य मेरे समाज को भी समृद्धतर बनाये। यों मैं दुगुना

भाग्यवान् हूँगा, दुगुना अच्छा नागरिक भी। अगर ऐसा कुछ है जो समाज को

मेरी देन हो सकती है, तो यही। नहीं तो मेरा नागरिक कर्तव्य-अपने समाज

के प्रति दायित्व-तो है ही। मेरा कवि-कर्तव्य भी है-अपने सौभाग्य के

प्रति दायित्व।

संस्थाएँ और प्रतिष्ठान टूट रहे हैं। कह लीजिए, मूल्यों का क्राइसिस

है। वैसा है, तो चिन्ता और उद्वेग एक हद तक समझ में आते हैं :

क्राइसिस की स्थिति के वे आनुषंगिक है। पर संस्था कब टूटती है, किस

परिस्थिति में टूटती है? जब मानव के विचार उसकी संस्था के विकास की

अपेक्षा अधिक तेज़ी से चलने लगते हैं, तब संस्था हिलती है, अररा कर

गिरती है : क्योंकि विचार ही वह सीमेंट हैं जो उसे जोड़े रख सकते

हैं। विचार आगे निकल गये हैं; पिछड़ी हुईं संस्थाएँ और प्रतिष्ठान

नींव खोखली हो जाने के कारण लडख़ड़ा रहे हैं। जब फिर विचार सम्पूर्ण

स्वीकृति पाएँगे-तब संस्थान फिर पनप सकेगा, आगे बढ़ सकेगा, तभी वह

‘संस्थान’ होगा।

मोटर (या वायुयान) मेरी टाँगों का विस्तार है, दूरबीन मेरी आँख का,

माइक्रोफोन मेरी आवाज़ का; मुद्रण यन्त्र मेरी लेखनी का जो स्वयं

मेरी उँगलियों का, मेरी वाणी का, मेरी स्मृति का विस्तार है। इन सब

उपकरणों के सहारे हमारी अर्हता का विस्तार होता है; उससे हमारी

अहन्ता की स्फीति। यान्त्रिक उन्नति के साथ-साथ अहन्ता भी अधिकाधिक

स्फीत होती जाती है।

दूसरा पक्ष : मोटर हमारी टाँगों का विस्तार है, इसलिए मोटर के आते ही

हमारी टाँगें बेकार होने लगती हैं, माइक के आते ही स्वर क्षीण होने

लगता है। छपाई के आते ही हमारी लिखावट बिगड़ती है, जैसे कि लिपि के

आविष्कार के साथ स्मृति दुर्बल होती गयी थी...

प्रश्न : तो क्या हम बाध्य हैं कि हम उन्नति कर के अहं का विस्तार

करें तो गौण अर्हता का विस्तार करते हुए मूल सामथ्र्य को लुप्त होते

जाने दें? क्या उन्नति के चरम बिन्दु पर हममें बच रहेगी (1) असीम

अहन्ता और (2) आत्यन्तिक असमर्थता?

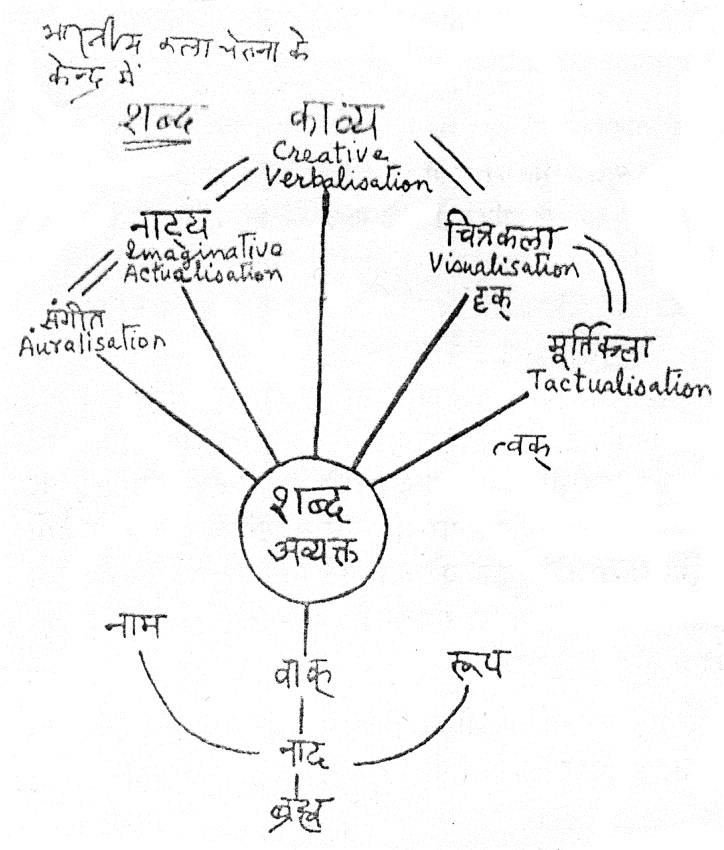

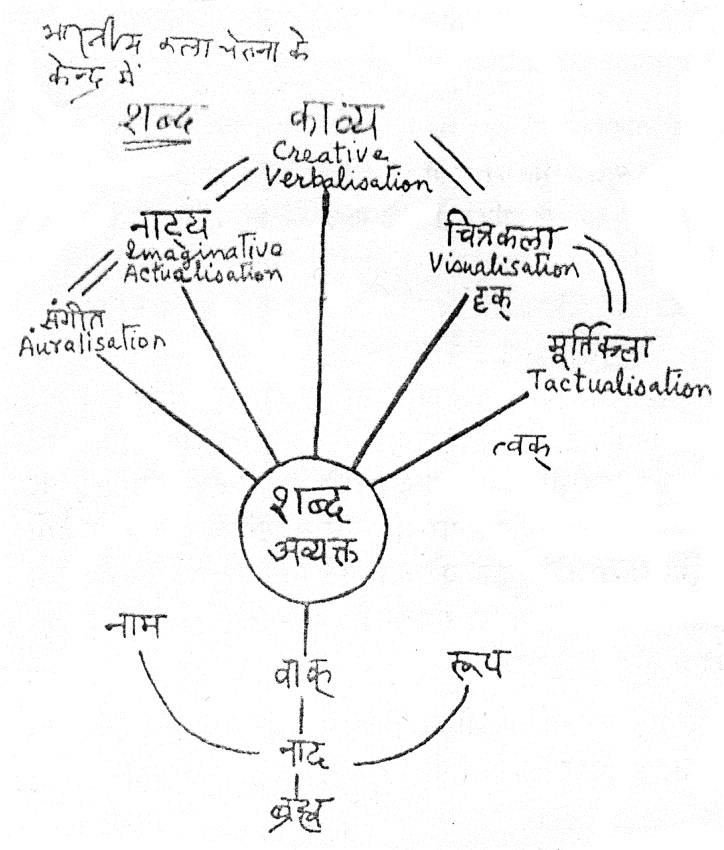

त्वक् सबसे प्राचीन इन्द्रिय है, दृक् सबसे नई। विकास-क्रम में

स्पर्श के विस्तार अथवा विशेषीकरण से ही श्रुति, घ्राण, आस्वाद और

अन्त में दृष्टि का उदय हुआ।

विस्तार या उपकरण स्फीत होते जाते हैं, मूल शक्ति क्षीण होकर लुप्त

हो जाती है। इस तर्क से क्रमश: हमारी त्वचा, हमारे कान, नाक और जीभ

अपना सामथ्र्य खो देंगे।

मनुष्य के प्रेम-जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह तो अभी दीख रहा

है : सिनेमा के पटल पर ही अपनी महबूबा को देख कर करोड़हा लोग तसल्ली

कर लेते हैं। देखना ही तो छूना हो गया है : अक्सर लक्ष्य किया जा

सकता है कि लोग आँखों से ही राह-चलतों (राह-चलतियों) के कपड़े उतार

रहे हैं और देह टोह रहे हैं। और पढ़े-लिखे लोग ही अधिक, क्योंकि वही

अधिकतर चक्षुजीवी हुए हैं।

पर एक और बुनियादी सवाल मेरे मन में उठता है। सभी ज्ञानेन्द्रियाँ तो

विस्तार हैं-किसी की हैं जो जानना चाहता है। तो क्या इन सब विस्तारों

में वही असली जिज्ञासु पंगु नहीं हो गया है-उपकरणों का विस्तार क्या

चित् का संकुचन ही नहीं है?

जितने ही हमारे जानने के साधन बढ़ गये हैं, उतने ही हम अजनबी हो गये

हैं; अपने निकटतम पड़ोसी को भी नहीं जानते-बल्कि अपने को ही

दिन-ब-दिन कम पहचानते हैं, जल्दी ही बिलकुल नहीं जानेंगे।

अपने ही मलबे के नीचे दबा हुआ घर : नहीं, अपने ही गू के नीचे दबा हुआ

मानव। कवि जी, बिम्ब चाहिए तो लीजिए, जोरदार बिम्ब है, प्रतीक की

सत्ता रखने वाला। और अगर निरी कविताई ही नहीं, हाथों से भी कुछ करना

चाहते हैं, तो है उसे खोद कर निकालने का साहस?

प्रत्यभिज्ञा...प्रत्यभिज्ञेय...

‘मेरे प्रेय, प्रत्यभिज्ञेय’-कितना भिन्न अर्थ...

ऐसा होता है कि संस्कृतियाँ अपनी सर्जनशीलता खो बैठती हैं-वे अपनी

आत्मा खो बैठती हैं और तब उनमें यह समझने की भी अन्तर्दृष्टि नहीं

रहती कि उनके जीवन का हेतु क्या रहा, क्या है। कभी ऐसा भी होता है कि

ऐसा हो जाने पर उस संस्कृति की आत्मा एक स्वस्थ सजीव पौधे-सी किसी

दूसरी भूमि में जम जाती है और पनपने लगती है : एक आँख अन्धी होने

लगती है तो उसकी ज्योति दूसरी आँख में चमकने लगती है।

भारतीय संस्कृति आज वैसे ही किसी बिन्दु पर पहुँच गयी है? उसने अपनी

सर्जनशीलता मानो खो दी है; उसके अस्तित्व का हेतु क्या रहा यह

पहचानने की अन्तर्दृष्टि जैसे उसके पास नहीं है। अपने जीने का भी

कारण खोजने के लिए वह पराया मुँह जोह रही है।

उन्नीसवीं शती के अन्त में म्रियमाण चीनी संस्कृति की ज्योति जापान

में चमक आयी थी। भारतीय संस्कृति की ज्योति कहाँ चमकेगी? क्या बीसवीं

के अन्त तक अमेरिका में? तब क्या भारत के सांस्कृतिक अवदान को समझने

के लिए हमारे अध्येताओं को अमेरिकी विश्वविद्यालयों में जाना पड़ा

करेगा?

द्रोण ने एकलव्य का अँगूठा माँग लिया। इस प्रकार उसके लिए केवल

धनुर्विद्या का ही निषेध नहीं किया, उस समूची तन्त्र विद्या का निषेध

कर दिया जो विकास-क्रम में हाथ के अँगूठे और उँगलियों की परस्पर

प्रतिमुखता से सम्भाव्य हो जाती है। यानी ‘गुरु’ का आदेश शिष्य के

लिए यह हुआ कि वह फिर वा-नर बन जाये। वर्ग-स्वार्थ की कितनी क्रूर

युक्ति : आस्पद्र्धा का कितना गहरा दंड! प्रमथ्यु को अग्नि-चयन का

रहस्य जान लेने का दंड मिला था, वह भी देवों के हाथ से एक यन्त्र

विद्या के निकल जाने का दंड था; एकलव्य का दंड क्या उससे छोटा था?

उसकी ट्रैजेडी छोटी थी?

प्रमथ्यु बद्ध हुआ, तो प्रमथ्यु मुक्त भी हुआ : कवि-कल्पना को दोनों

ने छुआ। पर एकलव्य? क्या वह भी सव्यसाची हुआ-क्या उस ने फिर बायें

हाथ से अपने लिए-अपनी जाति-मात्र के लिए-फिर वह तन्त्र विद्या

प्राप्त कर ली जिससे वह वंचित किया गया था? लोक-साहित्यों में कहीं

कोई जन-जातीय वाम-कर नायक है जो द्विजों से बदला लेता हो-उन्हें नीचा

दिखाता हो?

बायें हाथ का विद्रोह-रिवोल्ट ऑव द लेफ्ट...

पाँच सवारों में हम भी एक

पाँच सवारों में वह भी एक

और पाँचवाँ है यहाँ नाम।

क्या नाम ही मृत्यु है? (दूसरे शब्दों में-दूसरा नाम!)

या कि नाम-चेतना मृत्यु-चेतना-

क्योंकि नाम ‘देना’ ही मृत्यु को वरना है क्योंकि

नाम उसी को दिया जा सकता है जो मरणधर्मा है क्योंकि

‘वह नामयितव्य है’ और ‘वह मत्र्य है’ कहना एक ही बात कहना है।

अल्लाह के निन्नानवे नाम हैं पर ये निन्नानवे नाम-युक्त अल्लाह हमारे

साथ मरते हैं और जो बाकी है वह नामातीत सौवाँ है, सौवाँ यानी

गणनातीत...

ख़ैर, दिल को कुछ हुआ था

तो उसका कुछ कारण तो शरीर में रहा ही होगा। पर वह हुआ था, हो चुका;

अब-उसका असर कुछ बचा नहीं है सिवा इसके कि दिल के इतिहास में तो एक

बात आ ही गयी है।

पर कष्ट अब है : तीन बरस बाद भी। और कम नहीं है। अस्पताल में था, तब

कष्ट में भी अपने को अस्वस्थ नहीं अनुभव करता था; डॉक्टर पूछते थे,

‘हाउ डू यू फील?’ तो शिष्टाचारवश नहीं, सच ही कहता था, ‘फाइन!’ अथवा

‘आन द टाप आफ द वल्र्ड!’ क्योंकि अभी तक ऐसा शारीरिक कष्ट तो नहीं

जाना जो हावी हो जाये, जिसे तटस्थ-भाव से साथ-साथ देखता भी न रह

सकूँ। कह सकते हैं कि एकान्त ‘भोक्ता’ कम से कम दर्द के मामले में

अभी तक नहीं हुआ : पर्यवेक्षक या विश्लेषक चित्त हमेशा जागता रहा है

और देखता रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो भोगा जा रहा

है वह कैसे भोगा जा रहा है... (द्वा सुपर्णा...)

पर अब... क्या मैं शरीर के कष्ट को बढ़ा कर देख रहा हूँ? क्या वह

चित्त पर हावी हो गया है? या कि असल में कष्ट शरीर में है ही नहीं,

मन ही का है, और शरीर केवल उसकी लपेट में आ जाता है यदा-कदा...

क्योंकि अब लगता है कि अस्वस्थ हूँ। या स्व-स्थता केवल शरीर की बात

मान ली जाये तो कहूँ कि एक गहरा अस्वस्ति-भाव मन पर छाया रहता है।

शरीर अस्वस्थ हो या न हो; सारा जीवन कहीं गहरे बेठीक है यह मैं जान

रहा हूँ, और इसी का दर्द है...

न। मैं अपनी स्थिति को व्यर्थ ड्रामेटाइज कर रहा हूँ। सच बात यह है

कि डर है। यह गलत है कि रास्ते भी नहीं दीखते। थोड़े टेढ़े या

चक्करदार ही सही-जीने के सभी रास्ते तो चक्करदार होते हैं, कौन

रास्ता सीधा है सिवा रपटन के?-पर दीखते हैं अवश्य; एक-से ज्यादा भी

दीखते हों तो भी क्या अगर दोनों-तीनों आगे-पीछे पहुँचेंगे वहीं जहाँ

जाना है? असल में डर है, डर- किसी भी रास्ते चलूँगा तो उनको कष्ट

होगा जिन्हें कष्ट नहीं देना चाहता... और यह सरल युक्तिगले से नीचे

नहीं उतरती कि यह माया का बन्धन है, कि ‘का ते कान्ता कस्ते पुत्र:

संसारोऽयमतीव विचित्र:!’ हुआ करे अतीव विचित्र, पर कष्ट न देना चाहना

निरा माया का बन्धन नहीं है। जिनके दु:ख-सुख का-अच्छा, भारवाही ही

सही-हूँ; उन्हें क्लेश दे कर पायी हुई स्वाधीनता क्या सच्ची है या

होगी? ठीक यहाँ आ कर रास्ता सन्दिग्ध हो जाता है। कष्ट देकर भी क्या

जाने क्या मिले-कहीं यही अनुताप मिला कि जिसके लिए कष्ट दिया वह भी

धोखा निकला-और पहले तो यही कि कष्ट देना नहीं चाहता, उसके मोल कुछ

खरीदने की बात तो दूर...

माया...! संकोच भी माया, तो यह तर्क भी तर्काभास-माया... तो कैसे

जानूँ कि वह स्वाधीनता भी माया नहीं? (यह एक और तर्काभास?)

नहीं, वह युक्ति किसी तरह नहीं स्वीकार कर पाता! सच बात यही कि डर है

डर, डर...

‘अभीता नो स्याम...’ हाँ, ठीक है, लेकिन वह तो किसी को सम्बोधन करके

कहा गया था-माँगा गया था!

किसको? किससे?

और क्यों? माँगे और कुछ भी चाहे मिल जाता हो, स्वातन्त्र्य माँगे

नहीं मिलता यह जानता हूँ-और माँगे मिले तो स्वातन्त्र्य नहीं...

चिन्ता : चिन्ताओं का कोई अन्त है? और उन्हें अलग-अलग नाम देने चलें

तो वह अपने आप में एक नई चिन्ता बन जाएगी!

अब जैसे यही। चल रहे हैं, तो एक चिन्ता है जिसे कह लीजिए ‘पड़ाव पर

पहुँचने की चिन्ता’। पर पड़ाव पर पहुँच गये तब? इसकी भी तो एक चिन्ता

है। उसे क्या कहें-पड़ाव पर पहुँच जाने की चिन्ता, पहुँच गये होने की

चिन्ता? क्योंकि यों तो वह बड़ी चिन्ता है-क्योंकि उसमें खुले विकल्प

ज्यादा हैं। पड़ाव की ओर चल रहे हैं तो न चलने या लौट जाने का विकल्प

तो हम छोड़ चुके हैं, चिन्ता का क्षेत्र सीमित है। पर पहुँचते ही

कितने विकल्प खुल जाएँगे-क्या-क्या निश्चय नहीं करने पड़ जाएँगे तब!

चलते हुए, कभी-कभी यह सोचा है। और पहुँच जाने के बाद की चिन्ताओं ने

घेर लिया है। फिर अपने को कहा है, वरण करने से-कर सकने की क्षमता,

सुविधा, ‘आवश्यकता’ का उपयोग करने से-मानव स्वभावतया डरता है। और डर

अच्छे-भले को निकम्मा कर देता है। फिर यहाँ तो डर कर भी निस्तार

नहीं। विकल्प है तो कुछ तो चुनना ही होगा करने को : न करना भी एक

विकल्प चुनना है!

और इस उधेड़-बुन में एकाएक पड़ाव आ गया है : फिर एक पर एक निश्चय

अपने-आप होते गये हैं-विकल्प में से वरण होता गया है : एकाएक सब कुछ

कितना आसान हो गया है!

यानी मैं ठीक ‘कांटेम्प्लेटिव मैन’ भी नहीं हूँ, ठीक ‘मैन ऑफ़ एक्शन’

भी नहीं हूँ; पर कहीं बीच में हूँ-नहीं, बीच में नहीं, एक साथ दोनों

में बँटा हुआ हूँ और दोनों में सुखी हूँ। सोचता हूँ तो सोचता ही जाता

हूँ और उसी में यह भी सोचता हूँ कि कर्म-भीरु हूँ : फिर कर्म में

जुटता हूँ और सहज, धीर और अविचल प्रसन्न भाव से कर्म करता जाता हूँ-न

अनिश्चय, न थकान, न अनुताप... बल्कि उसमें रस मिलता है।

कवि।

अगर मेरे लिए मृत्यु नहीं है, तो फिर जीवन भी ‘मेरे लिए’ नहीं है।

मैं आज जीता हूँ, यह भी उतनी ही सांयोगिक बात है जितनी यह कि कल मैं

मर जाऊँगा। मुझे दोनों की चिन्ता छोड़ कर कुछ और से उलझना चाहिए,

किसी दूसरी चीज़ को अपना लक्ष्य, साध्य, शोध्य बनाना चाहिए। वह ‘और’

क्या है या क्या हो सकता है? मूल्य। लेकिन कौन-सा मूल्य?

लोग कहते हैं ‘जीवन-मूल्य’। तब क्या ‘मृत्यु-मूल्य’ भी होते हैं? कि

दोनों नाम एक-से व्यर्थ हैं?

मूल्यों की खोज। मानव यह मानता है कि जीवन से बड़ा कोई मूल्य होता

है-बल्कि मानव ही उसे गढ़ता है। यह जीवन से बड़ा होता है तो मृत्यु

से भी बड़ा होता है। वही मेरा शोध्य हो सकता है : वह मूल्य जो

जीवन-मरण से बड़ा है, पर मानव का ही गढ़ा है।

आग का एक फन्दा; उसके बीच से उगता हुआ एक वट-वृक्ष : ऐसे ही तो

जिऊँगा! ताप के बीच भी बढूँगा; जो सप्राण है वह तपता हुआ भी बढ़ेगा,

जो नहीं है वह झर कर आग में गिरेगा और भस्म हो जाएगा। हो जाने

दो-होना ही तो चाहिए। उसकी राख तो फिर काम आएगी-मेरी ही जड़ों के तो

काम आएगी!

पर्वत और समुद्र, नदी-तट और मरुभूमि, सब अपने-अपने ढंग की विशिष्ट

मनोवृत्ति पैदा करते हैं और विराट से व्यष्टि के सम्बन्ध को अलग-अलग

लीकों में डाल देते हैं-अलग-अलग मिथकों की सृष्टि करते हैं।

समुद्र शक्तिशाली है, स्वैराचारी है, भयावह है। समुद्र-तट की

संस्कृतियों के देवता भी वैसे हैं : सभी पराक्रमी हैं, आशुरोष हैं,

क्रूर हैं। सभी पुरुष हैं यह जोडऩा तो आवश्यक न होना चाहिए। यों कुछ

देवियाँ भी हैं, पर ये उपदेवता ही हैं, कुछ भला भी कर जाती हैं तो

पुरुष देवों की अनुज्ञा से या उनके अनदेखे ही-जैसे कोई अनुकूल वायु

नौका को सागर-पार सही-सलामत किनारे लगा जाए।

पर्वत विशाल हैं, अचल हैं : समर्थ हैं, पर हैं न किसी के लेने में न

किसी के देने में; परात्पर ब्रह्म की तरह उदासीन हैं। हाँ, उनकी

तलहटियों में लोग बसते हैं, फलते-फूलते हैं; उनके लिए पर्वत वत्सल

हैं, प्रजापति हैं। इसका प्रतिबिम्ब पर्वतीय और तलहटियों की

संस्कृतियों में भी देख लीजिए : देवता सर्वशक्तिमान् और उदासीन,

‘समाधिस्थ’, या फिर प्रजावत्सल और दयामय और दोनों दशाओं में फिर

पुरुष-पुरुष ही विराट् होता है...

मरु-प्रदेश का ईश्वर भी पुरुष है, पर पर्वत के ईश्वर की भाँति दयालु

और वत्सल नहीं, मरु की तरह कठोर, निर्मम अप्रसाद्य और अकेला...

पर नदी माँ है : नदी-तट की संस्कृतियाँ सभी मातृकाएँ पूजती हैं और

सभी मातृ-पूजक संस्कृतियाँ नदी-तटों पर पनपी हैं। जैसे सागर एक होता

है, पर्वत एक होता है, वैसे ही पिता एक होता है, पुरुष एक होता है,

ईश्वर एक होता है; जैसे नदी एक नहीं होती, वैसे ही माता भी एक नहीं

होती, देवी भी एक नहीं होती; पितृपरक संस्कृतियाँ सत्ता खोजती हैं,

मातृपरक संस्कृतियाँ समृद्धि; पितृभूमियाँ सिपाही माँगती हैं जो अपनी

जान लुटाने को सदा तैयार हो; मातृभूमियाँ किसान माँगती हैं जो दूसरों

की जान बचाने में लगा रहे...

मैं सागर-तट पर नदी-सेवित पर्वतीय उपत्यका में रहना चाहता हूँ (‘मेरी

सादगी देख क्या चाहता हूँ’!)-वैसी ही भूमि मेरी भूमि और उससे उपजने

वाला मिथक ही मेरा मिथक हो तो क्या बुरा है! मरु भी कहीं तो

रहेगा-पर्वत के पीछे उसे भी रहने देंगे-या सागर के पार : वहाँ से

यदा-कदा यात्री समाचार ले आया करें!

लेकिन जैसी जगह रहना चाहता हूँ वैसी कभी मिली कहाँ है? बारी-बारी से

पर्वत, सागर, नदी और मरु के पास रहा हूँ... तभी अभी मिथक इंटेग्रेट

नहीं हुआ है। देवता भी साक्षात् नहीं प्रकटे, झाँकियाँ मिली हैं और

वे भी झिलमिल बदलते रूपों की...इसी को कहते हैं-’द प्राब्लेम इज़

बिट्वीन मी एंड माइ गॉड’!

सभी से वही एक सवाल पूछा जा रहा था, मुझसे भी पूछा गया। उन्हें जवाब

देने के लिए हँस देना काफ़ी था। इसलिए और भी अधिक, कि जवाब मैंने अपने

भीतर पा रखा है। ‘अगर नौका-दुर्घटना आप को किसी निर्जन टापू पर हमेशा

के लिए ले जा फेंके केवल एक पुस्तक के साथ, तो कौन-सी पुस्तक आप साथ

चाहेंगे?’

मगर उस स्थिति में कोई भी एक पुस्तक क्यों? मेरा काम उस एक पुस्तक के

बिना भी-वह जो भी हो-चल जाएगा। पर अगर प्रश्न का उत्तर देना ही हो,

तो भारतीय होने के नाते मैं कहूँगा, पुराने ढंग का एक पत्रा या

एल्मैनेक ही साथ रखना चाहूँगा।

क्योंकि उसके सहारे मैं अकेला भी फिर अपने को ऋतु-चक्र में

प्रतिष्ठित कर सकूँगा : उस निर्जन द्वीप में सब-कुछ के साथ सामंजस्य

स्थापित कर सकूँगा : उस तादात्म्य में से उद्भूत होगा वेद और उसमें

से समूचा वाङ् मय, साहित्य की सतत परम्परा-वह सब तो मुझमें है...

हर भाषा की अपनी एक गन्ध होती है। अगरु-धूप के धुएँ से गन्धयुक्त

भाषा मेरी साध्य नहीं है; लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मुझे बाजार

की चरपरी या नाली की सड़ी गन्धों से गन्धाती भाषा की खोज है-या कि

उसके प्रति मेरी स्वीकृति भी है। खुली हवा की भी एक गन्ध होती

है-देहाती हवा की सोंधी, या वनखंडी से आते हुए झोंके की तीखी महक-और

मैं नहीं मानूँगा कि शहर में केवल सीलन और घुटन ही होती है जिससे

केवल बहुत दिनों की दबी हुई सीलन से गन्धाती हुई भाषा ही शहरी

यथार्थवाद की भाषा हो सकती है। शहर में भी लकड़ी चिरती है,

चीड़-देवदार की लकड़ी, जिसकी ताजा चिराई से पेड़ की अस्थि-मज्जा भी

दीख जाती है, और गन्ध से वातावरण मँज जाता है। ताजा चिरी हुई लकड़ी

की गन्ध जिसमें मिले, ऐसी भाषा...

दो शतियों के पार कवियों का मिलना अपने-आप में कठिन है : फिर दो

भाषाओं की ओट में से तो वह दूरी दो हजार वर्ष के बराबर हो जाती

है-कवि-भाषा के एक-एक शब्द का हजार-हज़ार वर्ष का संस्कार होता है।

पर इतनी दूरी के पार भी मैं तुम्हें पहचानता हूँ, कवि; और मेरा

विश्वास है कि तुम भी मुझे पहचान सकते... क्योंकि जहाँ इतिहास और

भाषा दो कवियों को एक-दूसरे से दूर हटाते हैं, वहाँ एक चीज़ ऐसी भी

है जो दोनों को अभिन्न करती है-कविता... जैसे दीठ में मैत्री बोलती

है, स्पर्श में स्नेह अपनी बात कह जाता है, वैसे ही कविता सागर के

पार तक बढ़ा हुआ वह हाथ है जिस की अचूक पकड़ ‘अपनों’ को खींच लेती

है...

अकेले बैठना, चुप बैठना-इस प्रश्न की चिन्ता से मुक्त होकर बैठना कि

‘क्या सोच रहे हो?’-यह भी एक सुख है।

सोचने से ही सब कुछ नहीं होता-न सोचते हुए मन को चुपचाप खुला छोड़

देने से भी कुछ होता है-वह भी सृजन का पक्ष है। कपड़े पहनने ही के

लिए नहीं हैं-उतार कर रखना भी होता है कि धुल सकें।

विचारों का मैल छुड़ाने के लिए मन को धोना है न!-क्या यही है ‘जस की

तस धर दीनी चदरिया’?

झीनी-झीनी तो थी चदरिया : पर उजली भी थी। जब ‘जस की तस धर दीनी’,

उससे पहले धो भी ली थी?

कौन-कौन मिलने आया है, यह जान लेने के बाद मन्त्री महोदय ने कहा,

‘पहले शैतान को बुला लो, वह अधिक बेसबरा है। खुदा को चाहे कल-वल पर

टाल दो-खुदा के पास तो बहुत वक्त रहता है।’

यह रोज का किस्सा है। मन्त्री महोदय अपनी गणना में यह भूल गये हैं कि

उनकी अपनी मीयाद बँधी है।

भाषा राष्ट्र की देन होती है। देश में अगर एक राष्ट्र-समाज नहीं है

तो उसकी एक भाषा भी नहीं होगी। जितनी छोटी या बड़ी परिधि में

राष्ट्रत्व का बोध होगा उतनी ही परिधि भाषा की भी होगी; राष्ट्रत्व

के बोध का जितना विस्तार होगा उतना ही भाषा का भी।

यही कारण है कि प्रादेशिकताओं के उदय के साथ प्रादेशिक भाषाओं का

विस्तार हुआ है।

यही कारण है कि इसके विपरीत हिन्दी का समाज क्योंकि टूटा और बँटा है,

इसलिए हिन्दी का भी ह्रास हुआ है। पहले सरकार हिन्दी वालों को मारती

थी और हिन्दी पनपती थी, अब हिन्दी वाले हिन्दी को मारते हैं और

सरकारें पनपती हैं।

और भी बात है : अगर ‘राष्ट्र’ अँग्रेज़ी बोलेगा तो भारतीय भाषा कहाँ

से आएगी।

रेस्टोराँ, रेस्तराँ, रेस्त्राँ, रेस्टारैंट... इटली में चलता है

रिस्तोरान्ते, ईरान में हो गया है रिस्तूरान। यहाँ क्या दिक्कत है

अगर हम कहें रसतुरन्त? रेस्त्राँ से तो कम ही अपभ्रष्ट है, और है भी

तो एक नई सार्थकता पा गया है।

एक सारनाथ की सिंह-त्रयी है, एक रामपुरवा का बैल है। दोनों ही ऊपर से

आरोपित हैं, एक संग्राहक सत्ता के प्रतीक हैं। फिर भी अन्तर है।

अलंकृत मूर्ति में सिंह कैसा चिकना पत्थर हो गये हैं!-पर हैं खूनी

पंजे के बल पर आधारित ही : साम्राज्य-सत्ता के लिए वह स्वाभाविक है।

रामपुरवा का वृष : मिट्टी की उपज और मिट्टी की सेवा में अर्पित... यह

साम्राज्य-भावना पर सटीक टीप है कि रामपुरवा के वृष का स्थान सारनाथ

की सिंह-त्रयी ने ले लिया : जन-शक्ति की गहरी नींवों के बजाय

साम्राज्य-शक्ति की ऊँची दीवारों के भरोसे जीना सत्ता को पसन्द हो,

यह समझा तो जा सकता है, पर इस पसन्द का जो दंड है उसे भी देखना

चाहिए... यह तो ठीक है कि कभी सिंह-त्रयी के ऊपर धर्मचक्र भी था-पर

वह प्रतीक-पूजा भर थी न, तभी तो धर्मचक्र टूट कर गिर गया और पीठिका

की सिंह-त्रयी-भर राष्ट्र का नया गौरव-चिह्न बन गयी!

‘सत्यमेव जयते’-हाँ, जरूर, लेकिन किस अर्थ में सत्य जयी होता है, इसे

जो ठीक-ठीक देखते, वे इस वाक्य की मुहर लाल फीते पर लगाते हुए थोड़ा

तो हिचकते!

गाड़ी काफ़ी लेट हो चुकी थी: अब शायद हमारी तरह वह भी इतनी हताश थी कि

छोटे-बड़े हर स्टेशन पर अटक जाती थी और कोई ठिकाना नहीं था कि कब

चलेगी। देर से भूख लगी थी, पर कोई उपाय नहीं था। छोटे स्टेशन पर

मूँगफली बिक रही थी; मैं प्राय: खाता नहीं पर एक पुडिय़ा मैंने भी ले

ली और छीलने लगा। एक-एक दाना खाकर तृप्ति नहीं होती, सोचा कि इकठ्ठे

काफ़ी से छील लूँ...

प्राय: सारे दाने निकाल

लिये थे। एकाएक खिडक़ी पर गति के भान से आँख उठी। देखा, एक छोटा-सा

हाथ बढ़ा था। हाथ के पीछे एक बच्चा था, बच्चे को उठाये एक स्त्री थी;

वाणी दोनों के मुँह में नहीं थी पर दोनों की आँखें जो कह रही थीं मैं

नहीं जानता कि कोई भी शब्द उससे ज्यादा बेबाक ढंग से क्या कह सकते

हैं... मैंने मूँगफली के सारे दाने उस छोटी मुठ्ठी में रख दिए।

मुठ्ठी धीरे-धीरे बन्द होने लगी, हाथ धीरे-धीरे पीछे खिंचने लगा,

मानों पेशियाँ और स्नायु किसी मन या संकल्प द्वारा संचालित न होकर उन

पौधों की तरह हों जो किसी ग़ैर चीज़ के स्पर्श से सिकुडऩे लगते हैं।

पौधों की तरह-मुरझायी हुई लता के प्रतान जैसे निर्बल हाथ;

स्वयं-चालित स्नायु-प्रक्रिया के स्तर पर आ गयी मानसिक प्रक्रियाएँ :

महँगाई और अकाल ने मनुष्य को वानस्पतिक जीवन के स्तर पर ला दिया है

और वह भी मरु-प्रदेशीय वनस्पतियों के स्तर पर... एक बूँद नमी और

स्वचालित प्रतिक्रिया से एक फीकी सनसनी उनके भीतर दौड़ जाएगी, एक और

दिन का सूखा और उनके लोम-केशर फिर मुरझा कर गिर जाएँगे... सरकारी

बयान ठीक ही कहते हैं कि ‘भूख से कोई नहीं मरता’ : भूख एक बोध का नाम

है और ये मानव वनस्पति जहाँ हैं वहाँ मृत्यु के आने से पहले वह बोध

कब का जा चुका होता है...

तुम ‘सलीब-सलीब’ की दुहाई देते हुए इसलिए पहाड़ी पर चढ़े जा रहे थे न

कि आधे रास्ते वह झंडा बन जाएगा और जब तुम उसे चोटी पर गाड़ोगे तो

नीचे से तालियों की गडग़ड़ाहट तुम्हारे पुरुषार्थ का अभिनन्दन करेगी?

पर सलीब ढोने वाला इसलिए ढोता है कि वह चोरों के साथ सलीब पर चढ़ाया

जाएगा। अभिनन्दन का कोई सवाल ही नहीं है : सलीब से उतारी जाने पर लाश

को भी थोड़ा सत्कार तो मिल सकता है, अभिनन्दन उसे भी नहीं।

अभिनन्दन उस सलीब का होता है जो प्रतीक बन चुका है। और प्रतीक की

ढुलाई करने वाला बस उतना ही है-यानी प्रतीक की ढुलाई करने वाला। यह

बिलकुल ‘डिस्पेंसेबल’ है-उसकी जगह कोई दूसरा ले सकता है क्योंकि

प्राणवत्ता तब प्रतीक में जा चुकी है, भारवाही में नहीं।

‘प्राणवत्ता’। लेकिन वह

भी नहीं। प्राणवान् वही सलीब है जिस पर ढोने वाले को चढऩा है-और

चोरों के बीच! जो प्रतीक बन चुका है वह सलीब भी प्राणवान् नहीं है।

मेरी दृष्टि ही मेरा सलीब है। क्योंकि मैं देखता हूँ, इसलिए मैं

दूसरों से अलग पड़ जाता हूँ। क्योंकि मैं दृष्टि छोड़ नहीं सकता,

इसलिए अकेला न होना चुन नहीं सकता। जो कष्ट मैंने जानबूझ कर नहीं

ओढ़ा पर जिसे मैं नकार भी नहीं सकता-वही तो सलीब है...

एक चुप इनकार की होती है

और एक समझदार की होती है;

जैसे कि एक चीख तरफ़दार की होती है

और एक लाचार की होती है।

जहाँ इसकी पहचान नहीं है

वहाँ और जो हो, एक चीज़ नहीं है,

और वह चीज़-लेकिन उसे नाम नहीं भी दिया

तो क्या अपना काम मैंने नहीं किया?

किसी को ठीक-ठीक पहचानना है तो उसे दूसरों की बुराई करते सुनो। ध्यान

से सुनो।

क्षण। जिसमें प्रकृति स्थगित हो जाती है। केवल पुरुष रह जाता है।

(तुलनीय : ह्वाइटहेड : ‘देयर इज़ नो नेचर एट एन इंस्टैंट’)

सच मुकुर नहीं बताता या दिखाता : जो उसने ‘देखा’ नहीं वह दिखाए या

बताएगा क्या?

सच मैं स्वयं देखता या जानता हूँ-मुकुर को सामने रख कर। मुकुर मुझे

उतना ही सच बताता है जितना मैं स्वयं अपने को बताने में समर्थ हूँ।

उससे ज़्यादा जो कुछ वह दिखाता है वह सच नहीं है, वह मेरा ही झूठ है

जो पलट कर मुझे लौटा दिया गया है।

कवि ने पूछा, ‘नदी, ओ नदी, तू पहले बता कि तू क्या किनारे से

प्रतिबद्ध है?’

नदी ने खिलखिला कर कहा, ‘हाँ, रे, हाँ; तू देखता नहीं कि मैं दोनों

किनारों से प्रतिबद्ध हूँ?’

कवि आश्वस्त होकर किनारे बैठा है। नदी मझधार के स्रोत में अविराम बही

जा रही है।

दूर मुझे आग दीखी। फिर वह बड़ी हो गयी। फिर मुझे लगा, वह आग नहीं,

चमक है। फिर देखा, वह स्वयम्भू नहीं, किसी की है।

देवता ने मुझसे कहा, ‘अब तूने मुझे देखा है तो या तो तू भी मेरे साथ

डूब, या मुझे भी अपने साथ तैरा।’

मैंने पूछा, ‘यह तू मुझसे कहे या मैं तुझ से कहूँ?’

देवता ने कहा, ‘दोनों बातों में कोई अन्तर है?’

हठ-लक्ष्य से चिपटने की, या कि रास्ते से?

कोई भी मार्ग छोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है : पथ-भ्रष्ट होना

कुछ नहीं होता अगर लक्ष्य-भ्रष्ट न हुए।

‘कितना ही ऊपर चढ़ जाओ, जब बैठोगे तो अपने ही चूतड़ों पर।’

‘अरे यार, तो क्या हुआ? उसी जोड़ का सच यह भी है कि कितना ही नीचे

धँस जाओ, जब खड़े होगे तो अपने ही पैरों पर!’

लेकिन कविता के बारे में आज वक्तव्य हो क्या सकता है कि शायद यही हो

सकता है कि नहीं हो सकता क्योंकि शायद कविता ही नहीं हो सकती यानी की

नहीं जा सकती क्योंकि जो करना है यानी सार्थक करना है वह शब्दों से

नहीं हो सकता यानी सार्थक शब्द से और शब्द सार्थक नहीं तो शब्द ही

क्या यानी वह कविता के काम का तो नहीं हो सकता निरर्थक शब्द तो बहुत

हो सकता है हो ही रहा है जिसे करना हो करे।

कविता को कमिट करना है करो चाहे आत्म-हत्या भी कमिट करो चाहे बोलते

जाओ चाहे चुप रहते जाओ चाहे इतना बोलो कि चुप रहने से बदतर हो

क्योंकि उससे कहा तो यही न कि हम कह ही क्या सकते हैं ध्यान दो इतना

ही नहीं कि हम कर ही क्या सकते हैं बल्कि उससे भी गया-बीता कि हम कह

ही क्या सकते हैं।

वही कहना है तो कहो गला फाड़ो कौन मना करता है गला ही तो कमिट होगा न

और फाँसी होगी या गलफाँसी डाल कर अपने को मारोगे तो भी गला ही तो

कमिट होगा।

तुर्गनेव का बाज़ारोव ही तो था न जो इतना कमिटेड था कि हर सामाजिक

अभियान कमिटेड होता था इस नतीजे को कि ‘हम आखिर कर ही क्या सकते हैं

सिवा सबमिट करने के!’ कमिट कममिट या सबमिट है या सब मटियामेट क्योंकि

यह यों ही नहीं था कि उसका नाम बाज़ारोव था यानी बाजार का बेटा

क्योंकि शब्द-भर को कमिट करना सब कुछ को बाज़ार को कमिट करना है जो

बाजार के बेटे बाज़ारोव का काम है जो बाज़ारू काम है जो कविता को

बाजारू काम है जो बाज़ारू कविता का काम है अगर वह काम भी है सिर्फ

बाज़ारू नहीं है।

हाँ विरोध हंगरी-चेकोस्लोवाकिया के बारे में भी हो सकता है और तिब्बत

के भी और विएतनाम का भी और रोडेसिया का भी और पूर्वी पाकिस्तान का भी

जो अब स्वाधीन बांग्ला है जय बांग्ला। सब जगह हत्यारे हुए हैं कमिटेड

हत्यारे और हम सब के विरुद्ध हैं और होंगे पर कविता करने वाले इन सब

देशों में भी थे जो सब मारे गये जो सबमिट नहीं किए इसलिए सब मिट गये

जैसे ढाका के बौद्धिक और जो मारे नहीं गये वे सब चुप हैं यानी कि

कविता नहीं करते क्योंकि कविता की फ़ुरसत नहीं है और फ़ुरसत के कोई

मानी नहीं है और मानी के लिए कोई शब्द अब नहीं बच गये हैं क्योंकि

बात सिर्फ मुलम्मे की नहीं है घिसाई की भी नहीं है बल्कि बासन की भी

नहीं है बल्कि इसकी भी नहीं कि बासन में भरा क्या जाये क्योंकि आग

बासन में नहीं भरी जाती बल्कि घिसे बासन ही आग में गला दिये जाते

हैं।

और जो बौद्धिक मारे गये वे तो होते ही जो नहीं मारे गये वे भी चुप

हैं क्योंकि जब काम है तो बोल कर क्या होगा पर मार्के की बात है कि

जो मार गये वे भी चुप हैं क्योंकि ऐसे ही कई अघोषित लड़ाइयाँ वे सब

लड़ चुके हैं बल्कि जबसे घोषित महायुद्ध बन्द हुआ है तब से सब अघोषित

ही लड़ते रहे हैं और लड़े जा रहे हैं। अब जैसे बाँधों पर बम बरसाते

हैं और चुप हैं या बेशर्मी से सबूत यह पेश करते हैं कि हमने बरसाये

होते तो नुकसान ज्यादा हुआ होता और देश का देश डूब गया होता यानी कि

हमें बेकसूर इस लिए मानिए कि हम इतने बेवकूफ नहीं हो सकते कि कसूर

कमिट करें और उस में सफलता कमिट न हो कसूर हमसे होता है पर फिर उसमें

सफलता तो मिलती है न जैसे माइलाइ में और जहाँ कामयाबी ही हो गयी वहाँ

कसूर कैसा कमिट हुआ?

फिर अब देखिए न कि शब्द ही क्यों कर्म भी बेमानी हो जाये इसकी भी

पूरी कोशिश है और वह भी बिना लफ्जों को कमिट किये और दूर क्यों जाइए

जो विदेश में विदेशी ढंग से होता है वह देश में देशी ढंग से जैसे कि

कहीं वनस्पतियों को निर्बीज करके और बाढ़ से खेती डुबा देकर फिर

यन्त्र-किरणों से बुद्धिभ्रम पैदा करने का आयोजन रहता है और ध्यान

रहे कि यह अल्ट्रासानिक यानी कि शब्दातीत ही नहीं स्वनातीत किरणों से

होता है यानी लफ्ज की नहीं आवाज को भी कमिट होने से बचाते हुए पर

मैंने कहा न कि बिदेस की बिदेस में देस में भी कुआँ है जिसमें भी

भाँग पड़ी है जिससे भी ऐसा बुद्धि भ्रम होता है कि हम समझें कि हम

मगन हैं और चुप में झूम-झूम जाएँ जैसे यही कि तीस-चालीस-पचास साल

पहले के फ्रीडम फ़ाइटर थे उन्हें फ़ाइटर का दर्जा दे रहा है कौन न वे

दुश्मन जिनसे ये लड़े थे न वह जन जिस के लिए लड़े थे न वह

गाँव-कसबा-शहर जहाँ या जहाँ से या जहाँ पर वे लड़े थे बल्कि एक सरकार

गोया कि वह सरकार ही देश है और जिस आज़ादी के लिए वे लड़े वह और कुछ

नहीं थी सिवा इस ख़ास सरकार को गद्दीनशीन करने के जद्दो-जहद के

क्योंकि यह सरकार ही तो देश है चाहे इस देश में और लाखों-करोड़ों

रहते हैं और करोड़ों ऐसे भी रहते हैं जिनके लिए रुपहली जयन्ती की

आज़ादी चाँदी के चाँद के बराबर तो क्या अध-जले टिककड़ पर पड़ी चित्ती

के बराबर भी नहीं है क्योंकि वैसा टिक्कड़ भी वे बराबर देख नहीं सकते

पचीस साल तक देखते रहे होने की बात तो दूर।

अब फ्रीडम फ़ाइटर तो हम भी थे पर क्या जिस फ्रीडम के प्रति मैं कमिट

हुआ था वह यह थी कि ऐसी सरकार बने जो हो तो देसियों की पर अपेक्षा

करे कि आज़ादी पाने के बाद मैं मुगले-आज़म के दीवाने-आम में फरियादी

की तरह हाजि़र होकर उससे टामरा-पटरा पर सनद पाऊँ कि मेरी ख़िदमत से

जि़ल्ले-इलाही ख़ुश हुए या कि वह आज़ादी इन्तहाई ख़ुशी की वह इन्तहा थी

जो स्वलक्षण है-स्वातन्त्र्यमानन्दम्? वह जो हो पर हुआ तो यही कि

शब्द मारा गया कमिटेड शब्द भी मारा गया और कविता तो ऐसी मारी गयी कि

उसका भुरकुस अब लाल किले में बँटा तो किसी ने पहचाना भी नहीं कि यह

उस देवी की प्रसादी का भुरकुस है जो रुद्र के लिए उसका धनुष तानती थी

और अपने उपासक को समर्थ बनाती थी क्योंकि यह प्रसादी बाँटने जुटे हुए

लोग नहीं जानते थे कि वे क्या बाँट रहे हैं वे यही समझे थे कि वह

भुरकुस किसी सिद्ध साधु-महात्मा की देन है जिससे उन्हें आज़ादी तो

कहाँ अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी और नौकरी पहले से हो तो तरक्की या

ऊपरी आमदनी या आयकर से छूट या कोई परमिट-वरमिट या और कुछ नहीं तो

किसी चूक की अनुग्रह-भरी अनदेखी हो।

यानी देखिए कि कितना

वक्तव्य होगा जिसके बारे में मुग़ालता हो सकता है कि वह कविता के बारे

में है या यह मुग़ालता हो सकता है कि कविता के बारे में नहीं है दोनों

सूरतों में है मुग़ालता ही और वक्तव्य बेमानी और जब मानी नहीं तब

क्यों शब्द और क्यों व्यक्तव्य और क्यों कविता कविता को मारो गोली और

कुछ काम करो चाहे इतना ही कि धौंकनी चलाओ कि उससे लौ जगाओ जिसमें

कविता-बासन-मुलम्मा सब जलाओ कि फुँकारता दहकता गला धातु निकले कि

जिससे बनाओ-बनाओ क्या? कविता? पर कविता कैसे बनाओ पहले शब्द से बनती

थी जब शब्द बेमानी हो गये तब कामा-फुलस्टाप से बनने लगी पर जब

कामा-फुलस्टाप भी बेमानी है क्योंकि पहले अर्थ तो पता लगे क्योंकि

लोहा न हो तो पत्थर को भी सान दी जा सकती है पर हवा सान पर नहीं

चढ़ती पंजाबी में कहते हैं फूँक निकल गयी हिन्दी में कहते हैं फिस्स

हिन्दी में भी गाली भी दे लेते हैं पंजाबी की गाली और भी दुम्मट होती

है पर आप अगर मेरी बात समझ गये तो और बेकार बात फैला कर क्या होगा

अपना काम देखें और अगर नहीं समझे तो भी क्या भई मुझसे जो बन पड़ेगा

करता रहूँगा तुम भी यहाँ क्या देख रहे हो कोई तमाशा थोड़े ही है मेरे

सिर पर क्यों सवार हो जाओ अपना देखो काम देखो काम...

तूर से फरमान ले उतरे हजरत मूसा,

तलैटी में गदराया देसी आम उनने चूसा

बोल उठे : ‘पटिया पर आग से लिखे

आदेश तो मुझे कल दसियों दिखे,

भोगा हुआ यथार्थ मैं ने आज महसूसा!’

गरदानें जब बाँचने गये हजरत इब्न बतूता

खड़ाऊँ छोड़ पंडित ने उठा लिया जूता :

चाँद पर जमाते हुए

बोले हकलाते हुए

‘एहसासा कि महसूसा? अनुभवा कि अनुभूता?’

आपने महसूसा तो मैंने आप को अप्रोचा

कि आपसे ज्ञातूँ : आपने मुझे ही क्यों आलोचा ?

पर आज आप अनाहूते

ही समझ आविर्भूते-

आपने तो मुझे बड़े संकट से मोचा।

(जापान-यात्रा : हेमन्ती दिन : कुहरा : ढलते

दिन में एकाएक धूप। रेल में फ़ूजीयामा दीख गया।)

रूई के गाले में

धरा हुआ

कोयला दिन-भर

राख से ढँका रहा

साँझ में

सुलगने लगा।

‘पहाड़ के लिए फतुही’ (कि पहाड़ को ठंड न लगे)-

जापानी लोक-गीत की एक पंक्ति।

पहाड़ के लिए फतुही :

नदी के लिए भाप-स्नान

मेरे लिए?

-मैं, बस, ओढ़े रहूँ तुम्हारा गान! तुम्हारा गान!

छोटी-छोटी घाटियों में चाय के कटे-छँटे पौधों की पाँतें : डोरेदार

हरी मखमली लखनवी एकलाइयाँ।-और नारंगियों से लदे पेड़-हर जगमग नारंगी

जैसे एक डाल से बँधी मनौती...या उत्सर्ग कर दिया गया सपना?

चीज़ें फिर जमा हो गयी हैं। एकाएक लगता है कि उनसे घिर गया हूँ।

सबको देख कर मैंने आँखों से दुलरा लिया है, और सबसे विदा ले ली है।

चीज़ों की अपनी जगह है। मेरी अपनी जगह है। चीज़ें मेरी नहीं हैं,

केवल चीज़ें हैं। मैं चीज़ों का नहीं हूँ। अपना भी नहीं हूँ; मैं

हूँ।

कुछ भी मेरा नहीं है, तभी मैं हूँ। घर-दुनिया-जीवन-कुछ नहीं। मैं

हूँ।

वह क्यों चीज़ों को बाहर से छुए जो उनके भीतर से धधक कर उन्हें दीप्त

कर देता है?

बहुत-सी कापियाँ हस्ताक्षर के लिए बढ़ा दी गयी थीं। मैंने टाला; फिर

देखा कि कुछ हस्ताक्षर कर देने से ही जल्दी छुट्टी मिलेगी।

उसने भी कापी बढ़ायी तो

मैंने फिर टाला; पर उसने हठ की। मैंने उसकी कापी में भी हस्ताक्षर कर

दिये। वह बोला, ‘‘कुछ लिख भी दीजिए।’’ मैंने फिर कहा, जाने दीजिए, पर

वह अड़ रहा था।

लिखने लगा तो लिख गया : The flesh is willing but the spirit is

weak.’

उसने बिगड़ कर कहा, ‘‘यह आपने क्या लिख दिया है?’’

मैंने कहा, ‘‘क्यों? क्या यह सही नहीं है कि मेरी पीठ मुड़ते ही तुम

मुझे किसी तरह गिरा कर अपने आगे बढऩे की सीढ़ी बनाने को तैयार हो-पर

राजी होकर भी हिम्मत नहीं रखते?’’

कापी लेकर वह क्षण-भर मेरी ओर घूरता रहा। फिर मुड़ कर चल दिया चलते

समय भी उसके चेहरे पर कहने को ‘मुस्कान’ थी, पर वैसी ‘मुस्कान’

मानवपुत्र के चेहरे पर न भी आया करे तो उसका कोई अहित नहीं होगा!

पंख से पंख मिला कर आकाश में उडऩा-शिखरों से एक-साथ सरसराते हुए नीचे

झपटना और उसी गति के सहारे, केवल पंख थोड़े मोड़ कर, फिर ऊपर उड़

जाना-नि:सन्देह वह प्रेम है। पर उतना ही भर प्रेम नहीं है। पंख-टूटे

साथी को धीरे-धीरे बढ़ावा देते हुए उससे वह उड़ान भरा लेना जो वह

केवल अपने भरोसे न कर सकता-वह भी प्रेम है; और प्रेम अनिवार्यतया यह

भी माँगता है : दूसरे को सहायता देने में स्वयं को जोखिम में डालना

भी वह माँगता है।

लेकिन एक और भी स्तर है। नीड़ से गिरे खग-शावक को मैंने उठा कर, सहला

कर, शुश्रूषा करके फिर उड़ा दिया है; इसके बाद न वह मुझे पहचानेगा, न

मैं उसे। और इस न पहचाने जाने में न दु:ख होगा, न अकृतज्ञता, न उस पर

निराशा। वह कर्म अपने-आप में सम्पूर्ण होगा; एक की उससे जीवन-रक्षा

हुई होगी, दूसरे का-दूसरे का क्या? केवल ऐसा ही और कर सकने के

सामथ्र्य की वृद्धि : यानी वह वापी और गहरी हो गयी होगी जिससे वह

कारुण्य छलकता है...

कारुण्य : प्रेम का चरम, सत्तम रूप...

लेकिन ठहरो, बात इससे आगे भी है।

गहराई का आयाम और भी अर्थ रखता है। कारुण्य मानवीय प्रेम का विस्तार

है; निरन्तर फैलता वृत्त है। घनत्व बढ़ाता हुआ मानवीय प्रेम दो के

बीच होता है और दो ही के बीच रहता है; पर गहराई का आयाम ऊध्र्वोन्मुख

भी है और उधर बढऩा मानवीय स्तर से ऊपर उठ जाना है। कारुण्य भी दो को

छोड़ कर सबको घेरता है, प्रेम भी अगर दो को छोड़ कर उस निर्व्यक्तिक

परम एक को नहीं पाता-पाने की ओर बढ़ता-तो कच्चा है, अविकसित है...

प्रेम : हाँ, दो; लेकिन

दो में से होकर इधर सबको और उधर उस केवल एक को बाँहों में घेरता

हुआ-यही प्रेम की विकास-दिशा हो सकती है...

जब ‘हिस्टरी’ में बँध जाते हैं, तब ‘मिस्टरी’ की, ‘मिथ’ की, जरूरत

पड़ती है। हमें भी, ‘प्रगति’ के बन्दी बन जाने के बाद से, पडऩे लगी

है। नहीं तो पहले मिथ की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इतिहास का

बन्धन नहीं था-काल मरा नहीं था और लीला के माध्यम से हम उसका (और

अपना) पुनर्नवीकरण कर लेते थे।

लीला। कल्प। तीर्थ। सम्पराय। संवत्सर।

इन सबके लिए पश्चिम की सभ्यता में कोई शब्द नहीं है। इनकी दुनिया से

उसकी कोई पहचान नहीं है। तभी ‘मिथ’ की खिडक़ी खोलकर इसकी एक धुँधली

झाँकी वह पा लेता है।

और हम हैं कि अपनी दुनिया की चिन्ता हमें नहीं है, उनकी उस खिडक़ी की

चिन्ता है जिसमें से दुनिया को हम देखेंगे!

जन-गणना के दिन मैं यात्रा पर था, गिना नहीं गया। पिछली जन-गणना में

मैं देश में ही नहीं था; उसमें भी नहीं गिना गया। उससे पहली जन-गणना

में भी जंगलों में घूम रहा था, तब भी गिनती में नहीं आया।

जब-जब गिनतियाँ हुई हैं कोई न कोई कारण हुआ है कि मैं गिनती में से

छूट गया हूँ।

जीवन में मैं सुखी हूँ या नहीं, यह प्रश्न मैं नहीं पूछा करता। पर

गिनतियों के जोड़ में कहीं मैं भी जोड़ नहीं लिया गया हूँ, महान

योगफल में मैं भी सोख नहीं लिया गया हूँ, इस में मुझे एक

कर्म-स्वातन्त्र्य मिलता है। वह सुख काफ़ी है-क्योंकि उसके बाद यह

पूछना सूझता ही नहीं कि मैं सुखी हूँ या नहीं। पूछने की फ़ुरसत ही