|

6.

वैज्ञानिक सत्ता, मिथकीय सत्ता और कवि

[वत्सल निधि

द्वारा आयोजित लेखक शिविर (वाल्मीकि नगर) में दिये गये भाषण का

संशोधित रूप]

इस बात को वैज्ञानिक भी मानता है कि किसी प्रश्न का उत्तर देने के

उपक्रम से पहले प्रश्न को भी ठीक-ठीक समझने के लिए उसका इतिहास जानना

उपयोगी होता है। वैज्ञानिक के ऐतिहासिकतावाद के साथ तो इस दृष्टि को

जोड़ा ही जा सकता है। लेकिन बात केवल प्रश्न को ऐतिहासिक सन्दर्भ में

रख देने की नहीं है। जो सवाल हम पूछ रहे हैं उस तक हम पहुँचे कैसे,

इसके ऐतिहासिक परिदृश्य के सहारे ही हम ठीक-ठीक समझ सकते हैं कि हम

वास्तव में पूछ क्या रहे हैं। मानव जिज्ञासा-मात्र में क्या-क्या

उत्तर पहले प्रस्तावित किए जा चुके हैं और परीक्षण, प्रयोग तथा

व्यवहार के बाद अधूरे या भ्रान्त पाये जा चुके हैं-अतीत में संचित

अनुभवों से मिले हुए संस्कार के चौखटे में ही हमारा प्रश्न रूप लेता

है। जिन भी शब्दों में वह प्रश्न प्रस्तुत किया जाता है, सभी के साथ

नए अपरीक्षित अनुमान और तिरस्कृत पुरानी अवधारणाएँ जुड़ी रहती हैं।

प्रश्न के तीखे आलोकित रूप के आसपास झुटपुटे का भी एक बहुत बड़ा

वृत्त रहता है जिसकी उपेक्षा से हमारी जिज्ञासा के पूरे आयाम स्वयं

हमारे वश में नहीं आते।

विज्ञान, पुराण और रचनाकर्म के अन्त:सम्बन्धों और अन्त:क्रियाओं के

बारे में किसी भी प्रश्न पर यह बात लागू होती है। जो प्रश्न हम पूछ

रहे हैं, उस प्रश्न तक हम पहुँचे कैसे? इसे समझने के प्रयत्न में ही

हम अपनी जिज्ञासा के आयाम भी पहचानते चलते हैं और प्रश्न से अथवा

उसके उत्तर से जुड़े हुए पारिभाषित शब्दों के पूरे आशय को ग्रहण कर

सकते हैं। विज्ञान हम किसे कहते हैं (अथवा किसे अब नहीं कहते), पुराण

से क्या आशय है, मिथक शब्द कहाँ से कब और क्यों आया और पुराण की

चर्चा से अलग क्या मिथक की चर्चा प्रयोजनीय है? रचना अथवा सर्जना हम

किसे कहते हैं और सहित्य के सन्दर्भ में रचना का क्या अर्थ है-और

क्या रीति का कवि भी उसी अर्थ में रचनाकार होता है जिस अर्थ में आज

के कवि अपने को रचनाकार मानते हैं? उस अर्थ में नहीं होता तो किस

अर्थ में होता है?

नि:सन्देह यों परत-दर-परत ऐतिहासिक अर्थ-विश्लेषण करते चलने से हम

किसी भी प्रश्न का व्यावहारिक उत्तर अपने लिए असम्भव बना ले सकते

हैं। इसलिए एक सीमा बाँध लेनी होती थी, अथवा किसी विचारधारा या

सम्प्रदाय का उल्लेख कर दिया जाता है : उसके अनुभव के इतिहास को

‘दिया हुआ’ अथवा ‘माना हुआ’ मानकर हम आगे बढ़ते हैं।

विज्ञान के बारे में हम यह मानकर चलते हैं कि वह शोध, अनुसन्धान और

प्रयोग से जुड़ा हुआ है। लेकिन मिथक अथवा पुराण भी शोध और अनुसन्धान

से, अनुमान और प्रयोग से जुड़ा हुआ हो सकता है, ऐसा मानकर हम नहीं

चलते। और कोई ऐसा प्रस्ताव करता है तो चौंकते हैं। फिर उदार भाव से

उसे एक प्रतिज्ञा मानकर उसका परीक्षण करने को तैयार हो सकते

हैं-यद्यपि प्राय: वैसा नहीं होता।

और साहित्य-रचना? क्या उसके सन्दर्भ में भी शोध और अनुसन्धान का कोई

दावा हो सकता है? उस क्षेत्र में केवल एक विशेष सन्दर्भ में यह दावा

कभी-कभी किया जाता है)-कि काव्य भी ‘जानने’ का एक तरीका है; काव्य की

भी एक अपनी ज्ञान-मीमांसा होती है।

हम मिथक अथवा पुराण को केन्द्र में या कि आरम्भ में रखकर आगे बढ़ें।

पुराण अथवा मिथक विज्ञान से पहले है। वह इतिहास से भी पहले है। इस

‘पहले’ की अवधारणा को भी समझ लें। आज हम विज्ञान की बात करते हैं तो

उसे ज़रूरी तौर पर अनुसन्धान और शोध-और शंका भाव से-जोड़ते हैं।

इतिहास हिस्टरी के अर्थ में काल की और अनुक्रम की, आरम्भ और अन्त की

एक स्पष्ट अवधारणा माँगता है। इसके विपरीत पुराण अथवा मिथक एक

निभ्र्रान्त प्रत्यय की माँग करते हैं, शंका का निरसन करते हैं।

घटनाओं को कालिक परिप्रेक्ष्य में रखना उनका प्रयोजन नहीं है। उनकी

जो जिज्ञासा है और उसके जो उत्तर वे प्रस्तावित करते हैं, उनका

सम्बन्ध इससे है कि काल ही कैसे बनाया शुरू हुआ।

वैज्ञानिक चिन्तन और पौराणिक अथवा मिथकीय दृष्टि दोनों को जिस प्रश्न

में लाकर हम जोड़ सकते हैं वह प्रश्न यही है-कि ‘सृष्टि कैसे हुई?’

‘क्यों’ की बात अभी छोड़ दें, ‘कैसे’ के प्रश्न को ही सामने रखें :

सृष्टि कैसे हुई? हमारे आस-पास जो सब-कुछ है, हमारा परिवेश या

पर्यावरण और उससे आगे का आकाश या शून्य, यह कैसे बना? दूसरे मानव,

मानवेतर प्राणी और समाज, कैसे बना? (समाज से आशय क्या केवल मानव समाज

है या कि मानवेतर जीवों को भी उसमें शािमल करके प्राणी-मात्र के एक

समाज की अवधारणा करनी चाहिए?) समाज कैसे बना? और उसमें ‘मैं’ अर्थात्

यह जिज्ञासु कौन है और कहाँ है-या कि संक्षेप में यों पूछें कि ‘मैं’

कौन हूँ?

सृष्टि कैसे हुई?

पर्यावरण कैसे बना?

समाज कैसे बना?

मैं इसमें कहाँ हूँ-मैं कौन हूँ?

ये चार बुनियादी प्रश्न हैं। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि मिथक

अथवा पुराण इन चार प्रश्नों के उत्तर का किसी-न किसी तरह का प्रस्ताव

करते हैं। और विज्ञान भी, यह नहीं कहा जा सकता कि इन चार प्रश्नों से

नहीं उलझता या कि इनके उत्तर नहीं खोजना चाहता। इस समान प्रश्न-भूमि

से दोनों आरम्भ करते हैं यह पहचानना ज़रूरी है। लेकिन यह पहचानना भी

ज़रूरी है कि कहाँ दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं-रास्ते ही अलग

नहीं हो जाते बल्कि जिज्ञासा भी रूपान्तरित हो जाती है और इसलिए

मंजिलें भी अलग-अलग हो जाती हैं। बल्कि यह भी कह सकते हैं कि पुराण

की यात्रा में एक यात्रान्त भी है क्योंकि वह एक निश्चयात्मक प्रतीति

चाहता है, एक ध्रुव विश्वास जिसमें जिज्ञासा का शमन हो जाता है;

दूसरी ओर विज्ञान का कोई यात्रान्त नहीं है, कोई मंजिल नहीं है बल्कि

क्षितिजों का एक क्रम है। विज्ञान मूल प्रश्न की ओर लौटता नहीं

क्योंकि यात्रा के दौरान प्रश्न रूपान्तरित हो चुके होते हैं। इतना

ही कह सकते हैं कि इन मूल प्रश्नों की चिन्ता विज्ञान भी कभी छोड़ता

नहीं है।

जिज्ञासा के इतिहास को ध्यान में रखते हुए हम लक्ष्य करें कि पश्चिम

के विज्ञान की जैसी प्रगति और प्रवृत्ति 18वीं, 19वीं शती में हुई

उसके कारण एक चीज़ विज्ञान से छूट गयी जो 17वीं शती के पहले तक उसके

साथ भी वैसे ही जुड़ी हुई थी जैसे पुराण और मिथक के साथ, और जो मिथक

से कभी अलग नहीं हुई। यह विच्छेदन बड़े महत्त्व का है और इसे तथा

इसके प्रभावों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इस सम्बन्धच्छेद से

उल्लिखित चार प्रश्नों में से अन्तिम प्रश्न का उत्तर भी बिलकुल बदल

गया-इतना बदल गया कि हम कह सकते हैं कि सृष्टि का ही रूप बदल गया

क्योंकि उसकी धुरी अपनी जगह से हट गयी।

जिन चार मूल प्रश्नों का उल्लेख हुआ, वे प्रश्न पूछनेवाला तो मनुष्य

ही था। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मनुष्य ही यह प्रश्न पूछता है। इन

प्रश्नों के उत्तर वह अपने को ही देता है। जो भी उत्तर वह पाता

है-अपने को देता है-उन्हीं से यह निर्धारित होता है कि उस सृष्टि से,

उस पर्यावरण से, उस समाज से और स्वयं अपने से उसका क्या नाता होगा।

आचरण के, नैतिकता के सारे आधार इसी उत्तर पर निर्भर करते हैं जो वह

अपने को देता है या अपने लिए पाता है। अर्थात इन प्रश्नों के उत्तर

से ही आचार-शास्त्र अथवा नैतिकता जन्म लेती है।

मनुष्य का सामाजिक आचरण-समाज में मानव प्राणी कैसे रहता है और दूसरे

मानवों के साथ उसके सम्बन्ध और उसकी अन्त:क्रियाएँ किन नियमों से

निर्धारित होती हैं अथवा होनी चाहिए-यह हमेशा से साहित्यकार का एक

प्रमुख सरोकार रहता आया है। इसका यह आशय नहीं है कि साहित्यिक

कृतियाँ ज़रूरी तौर पर नैतिक स्थापनाएँ करती हैं, उपदेश देती हैं

अथवा केवल दृष्टान्त प्रस्तुत करती हैं। प्राचीन साहित्य में

दृष्टान्त साहित्य की प्रचुरता रही और उपदेश को भी महत्त्व दिया गया

तो वह रचनाकार की कल्पना की सीमा नहीं थी : विशेष प्रयोजन से जुड़े

हुए विशेष तन्त्र अथवा तकनीक का विकास था। आज हम यह युक्ति नहीं

अपनाते, इस तकनीक का इस्तेमाल प्राय: नहीं करते, उसे पुराना पड़ गया

मानते हैं; लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि मानवीय सम्बन्धों की

नैतिक आधार-भूमि से साहित्यकार का सरोकार नहीं रहा है। यथार्थवादी

साहित्य भी मूल नैतिक प्रतिज्ञाओं से मुक्त नहीं होता। नैतिकताओं को

विविध और सापेक्ष और वर्गगत मानकर भी उससे छुटकारा नहीं मिलता,

क्योंकि वर्ग-युद्ध पर बल देनेवाली विचारधारा भी उस आदर्श अर्थात्

सम्पूर्णतया वांछनीय स्थिति की और बढऩे का दावा करती है जिसमें वर्ग

नहीं होंगे और इसलिए टकरानेवाली वर्गीय नैतिकताओं के बदले एक व्यापक

सर्वमान्य नैतिकता होगी।

नैतिकता हर हालत में लोक-मंगल से जुड़ी रहती है और इसलिए हमेशा इस

बात का महत्त्व रहता है कि लोक की हमारी अवधारणा क्या है-अर्थात्

उन्हीं चार बुनियादी प्रश्नों के हमारे उत्तर क्या हैं।

विज्ञान, पुराण और कवि-कर्म को सामान भूमि पर लानेवाली चीज़ केवल

नैतिकता की समस्या नहीं है। नैतिकता का विचार ये सभी करते हैं और

इसीलिए सभी उन्हीं चार बुनियादी प्रश्नों की ओर लौटते हैं। लेकिन

नैतिकता का विचार उन प्रश्नों की ओर लौटता है तो इसका अर्थ यह नहीं

है कि वे चारों बुनियादी प्रश्न भी केवल नैतिकता की समस्या का हल

खोजते हैं। नैतिकता के आधार तो उन प्रश्नों का उत्तर खोजने की

प्रक्रिया का एक पहलू है, भले ही एक अनिवार्य पहलू। हमारी बुनियादी

जिज्ञासाएँ शोध और अनुसन्धान के और भी अनेक रास्ते खोलती हैं।

प्रश्नों की एक परम्परा हमारे चैतन्य से ही जुड़ जाती है। यह जो

प्रश्न पूछनेवाला है, जो जाननेवाला है, यह कौन है? और क्या जो

जाननेवाला है और जो जाना जाने को है उन्हें-ज्ञाता और ज्ञेय

को-आत्यन्तिक रूप से अलग मानकर कभी कोई जानना हो सकता है? लेकिन अगर

अन्ततोगत्वा दोनों एक हैं और जानने की प्रक्रिया केवल बीच का एक

पर्दा हटाने की बात है, तो क्या सब जानना फिर केवल अपने को ही जानना

है? और यदि यह परिणाम स्वीकार्य नहीं है तो सोचने में कहाँ गलती हुई

है या कहाँ से रास्ते अलग हुए हैं?

यहाँ प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये जा रहे हैं, केवल यहाँ स्पष्ट किया

जा रहा है कि हम जो प्रश्न पूछते हैं उनका वास्तविक आशय क्या है, यह

जानने के लिए प्रश्नों का इतिहास ज़रूरी होता है। और स्पष्ट है कि

यदि ऐसा होता है तो जो उत्तर अथवा समाधान हमें मिलते हैं या किसी समय

पर्याप्त जान पड़ते हैं उनके भी ऐसे सन्दर्भ होते हैं।

सुन्दर के, ललित के, नान्दतिक के, एस्थेटिक के प्रश्न भी अन्तत: उन

चार सवालों के साथ जुड़ जाते हैं, चाहे हम वैज्ञानिक शोध की

प्रक्रिया अपनाएँ, चाहे पौराणिक दृष्टि की, चाहे साहित्यिक कल्पना

की। क्योंकि रूप-सौष्ठव के विचार में ये सब प्रश्न जुड़ जाते हैं कि

आकाश, शून्य, दिक् अथवा स्पेस क्या है? दिक्काल क्या है? दिक्चक्र

क्या है? उसकी धुरी कहाँ है? सृष्टि की धुरी और उसे पहचाननेवाली

चेतना की धुरी में क्या सम्बन्ध है? अनुप्रस्थ या क्षैतिज क्या है?

अनुलम्ब या ऊध्र्वाधर क्या है? प्रकाश और अन्धकार के साथ इनका क्या

सम्बन्ध है-और क्या वह सम्बन्ध आत्यन्तिक है? आकाश भी क्या ‘भीतरी’

और ‘बाहरी’- चिदाकाश और भूताकाश-होता है? आलोक के साथ ‘ऊपर’ और

अन्धकार के साथ ‘नीचे’ क्यों जुड़ा है? और यह ऊपर, नीचे, भीतर और

बाहर क्या होता है? क्या प्रश्न पूछनेवाले चैतन्य की अवस्थिति ही-और

केवल तात्कालिक और तदर्थ सुविधा के लिए-इन भेदों की अवधारणा नहीं कर

लेती? सत्ता में क्या भीतर और बाहर की परिकल्पना निरर्थक नहीं है?

विज्ञान, पुराण (मिथक) और कवि-कल्पना, सभी इन प्रश्नों से जूझते हैं।

अलग-अलग ढंग से जूझते हैं-उनके अनुशासन अलग-अलग हैं।

विज्ञान लगातार अनुमान और प्रतिज्ञा के सहारे चलता है : अपने

सिद्धान्तों को वह कभी इतना सिद्ध नहीं मानता कि उनमें परिवर्तन की

सम्भावना न रहे। ‘ज्ञान की अद्यावधि पहुँच के आधार पर यह सिद्धान्त

प्रामाणिक है’, ऐसा ही दावा विज्ञान करता है। जो अद्यावधि है उसे कल

बदलना पड़ सकता है, विज्ञान तो ऐसा मानता ही है। इस बात को कुछ लोग

यों भी कहते हैं कि विज्ञान ‘ऐतिहासिक’ है, भविष्य के प्रति ‘खुला’

है, ‘प्रगतिशील’ है।

इसके विपरीत पुराण सनातन तत्त्व की खोज में रहता है। बदलाव उसमें भी

आता है, वह भी स्वीकार करता है, लेकिन इस आग्र्रह के साथ कि वह

परिवर्तन केवल सनातन तत्त्व के साथ अपने नए सम्बन्ध के कारण है, उस

तत्त्व में किसी परिवर्तन के कारण नहीं। पुराण पुराने को झूठा नहीं

करता, उसे नया करता है (पुरा नवं करोति)। इसीलिए पौराणिक अनुष्ठान

में जो आवृत्ति होती है वह विज्ञान की भाँति प्रयोग-मूलक नहीं होती

बल्कि उसी मूल घटना को पुनरुज्जीवित करती है जो उसका आधार है।

अनुष्ठान में पौराणिक घटना का अनुकरण नहीं होता, अभिनय नहीं होता,

उसका पुनर्घटन होता है। वही घटना दुबारा होती है। इस पुनर्जन्म-रूपी

नवीकरण में ही उसे नई अर्थवत्ता मिलती है या दी जा सकती है। पौराणिक

घटना वह सनातन घटना होती है जिसे हम मानव नियति के साथ हर नए युग

में नए रूप में जोड़ सकते हैं। पुराण इसीलिए ऊर्जा के स्रोत होते

हैं, पौराणिक अभिप्राय इसीलिए अर्थ-पिटक होते हैं कि भिन्न-भिन्न

युगों में मानव अपनी नियति के साथ उन्हें जोड़ सकता है। और उसके

सहारे अपनी अवस्थिति को एक समग्रतर रूप में पहचान सकता है। सनातन

रूप-संघटनों की, सम्बन्ध-संरचनाओं की, वह प्रत्यभिज्ञा नई होती है।

जिस अर्थ में विज्ञान भविष्योन्मुख होता है और प्रगतिशील होता है,

उसी पारिभाषिक सीमा के भीतर रहते हुए कह सकते हैं कि पुराण

अतीतोन्मुख होता है। वह प्रयोग के द्वारा समझ पर बल न देकर

आनुष्ठानिक आवृत्ति द्वारा पहचान पर बल देता है। दृष्टियों के इस

अन्तर को पहचानना ज़रूरी है। लेकिन साहित्यकार के लिए यह समझना भी

ज़रूरी है कि इस पहचान में एक का तिरस्कार और दूसरे का वरण ज़रूरी

नहीं है। ‘हमें किसी भी वक्त यह स्थान छोडक़र आगे बढऩा पड़ सकता है’,

यह कह सकने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम यह कहने का अधिकार छोड़ दें

कि ‘हम निश्चयपूर्वक यहाँ खड़े हैं’। इतना तो है कि पौराणिक अवस्थिति

की चर्चा में हम अपने को एक ऐसे अतीत के साथ जोड़ रहे होंगे जो हमारी

सांस्कृतिक अस्मिता का आधार है; दूसरी तरफ़ वैज्ञानिक अभियान की बात

करते समय हम अपने को ऐसे भविष्य के साथ जोड़ रहे होंगे जिसे भरसक

सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त रखना चाह रहे होंगे। लेकिन दिक्काल

की चर्चा किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से सर्वथा मुक्त

तभी हो सकती है जब हम स्वयं संस्कृति की परिधि से बाहर जाकर

विचार-विनिमय कर सकें।

अवश्य ही एक सीमित क्षेत्र ऐसा है, या रहा हैै, जिसके भीतर यह सम्भव

है। गणित और भौतिकी में उसका महत्त्व भी रहा है। लेकिन भौतिक विज्ञान

भी जब नए तत्त्वों के सामने आने पर सिद्धान्तों में संशोधन के लिए

नए अनुमान करता है, नई प्रतिज्ञाएँ करता है, अपनी कल्पना का उपयेाग

करता है, तब क्या वह सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से एकान्त रूप से मुक्त

रह सकता है? विज्ञान की आज की अवस्था में यह प्रश्न और भी

महत्त्वपूर्ण हो गया है। वैज्ञानिक लोग सदैव ‘वैज्ञानिक कल्पना’ की

बात करत रहे हैं और उसे कवि-कल्पना से अलग करने का प्रयत्न करते रहे

हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वैज्ञानिक कल्पना कल्पना होकर भी कुछ

नियमों की परिधि के भीतर काम करती है और तर्क-पद्धतियों को अपनाए

रहती है। लेकिन-और आज की परिस्थिति में वैज्ञानिक न केवल इस बात को

मानता है बल्कि वही कदाचित् अधिक बल देकर इस बात को कह सकता

है-विज्ञान की भी प्रतिज्ञाएँ और कल्पनाएँ क्योंकि भाषा में की जाती

हैं और भाषा और संस्कृति की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति और उपलब्धि है, इसलिए

वैज्ञानिक का चिन्तन सांस्कृतिक प्रभावों से अछूता नहीं रह सकता।

आज हम यह तो कह सकते हैं कि पुराण की सृष्टि-कथा दूसरी है और विज्ञान

की दूसरी। लेकिन वैज्ञानिक भी आज जब सृष्टि की बात करता है-सृष्िट कब

और कैसे हुई केवल इसी की बात नहीं, सृष्टि का आज विस्तार कैसा और

कहाँ तक है, पदार्थ, ऊर्जा, दिक् और काल के आपसी सम्बन्ध क्या है-तो

वह स्वयं इस बात से चकित रह जाता है कि इसके लिए जिस शब्दावली का

व्यवहार वह कर रहा है वह उस शब्दावली से बहुत भिन्न नहीं है जिसका

उपयेाग पौराणिक सृष्टिविद् या कथाकार करता था। इस स्थिति में कुछ

वैज्ञानिक यह कहते हैं कि ‘हम अपनी बात इस ढंग से कहने को लाचार हैं

क्योंकि अभी हमारे पास उपयुक्त शब्दावली नहीं है’; कुछ इसे यों भी

कहते हैं कि वे स्वयं नहीं जानते कि जो वे कह रहे हैं उसका सम्पूर्ण

आशय क्या है।

भाषा में अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई कठिनाई का उल्लेख वैज्ञानिकों ने

आज से पहले भी किया है। लेकिन कुछ वर्षों पहले तक विज्ञान जिस तरह की

निश्चयात्मकता को लेकर चलता था उसमें इस पक्ष की भरसक उपेक्षा की

जाती थी। आज स्थिति यह है कि वैसी निश्चयात्मकता विज्ञान के निचले

स्तरों पर अथवा यन्त्रोद्योग के क्षेत्रों में ही लक्षित होती है और

शोध के उच्चतम स्तरों पर भाषा का स्वभाव कुछ दूसरा ही देखने में आता

है। भौतिकी और जैविकी दोनों क्षेत्रों में यह देखा जा सकता है।

भाषा पूरे मानव समाज की चीज़ है, उसके किसी एक वर्ग की नहीं। शब्दों

की रचना और शब्दार्थ की वृद्धि में भी पूरे समाज का योग होता है।

सामान्य प्रयोजनवती भाषा अपने ढंग से बढ़ती है, विज्ञान का मुहावरा

और पारिभाषिक शब्दावलियाँ अपने ढंग से विकसित होती हैं। अन्य अनेक

शास्त्र अपने ढंग से भाषा को रचते और समृद्ध करते चलते हैं।

संचार-साधन अपने ढंग से भाषा का प्रचार और विस्तार भी करते हैं-और

साथ-साथ उसका अवमूल्यन भी करते चलते हैं। इस सारी परिवर्तनशील

प्रक्रिया के बीच साहित्यकार रचना और सम्प्रेषण का काम करता है। एक

‘दी हुई’ भाषा उसके आस-पास है और रहेगी; उसे नया कुछ कहना है तो इस

दी हुई भाषा की सम्पूर्ण अवज्ञा करके नहीं बल्कि निरन्तर उसका अधिकतम

विस्तार करते हुए ही कहना है। साहित्यकार को यह सुविधा जरूर है कि

उसका चिन्तन केवल वैज्ञानिक तर्क-पद्धति के अनुशासन से बँधा नहीं है,

जैसे कि वह केवल दैनन्दिन व्यवहार की भाषा से बँधा नहीं है। हम यहाँ

यह भी जोड़ सकते हैं कि यद्यपि साहित्यकार उनसे बँधा नहीं है-उन

ऐतिहासिक संस्कारों और अनुगूँजों का वह उपयोग कर सकता है औ उसमें

अपने चयन-विवेक से भी काम ले सकता है। ऐसाकरने में वह न केवल पौराणिक

अभिप्रायों को अपने काम में लगा लेता है वरन उनमें नए अर्थ भी भर

सकता है। पुराण वह है जो पुराने को नया करता है; साहित्यकार की

कल्पना स्वयं पुराण को भी इस प्रकार नया करती चलती है। उसके लिए इस

नवीकरण की प्रक्रिया में कोई विधि त्याज्य नहीं है-विज्ञान की

चिन्तन-प्रक्रिया भी उसके उसी प्रकार काम आ सकती है जिस प्रकार

सामान्य भाषा-व्यवहार। और सामान्य भाषा-व्यवहार में जिस तरह की

मिथ्या व्युत्पत्तियाँ काम आती हैं वे भी उपयोज्य हो जाती हैं।

रूपकों की गलत समझ नए रूपकार्थों को जन्म देती है; और तब इस आग्रह

का कोई महत्त्व नहीं रहता कि नए रूपकार्थ एक भूल से पैदा हुए। उस

भूल की अगर कोई रचनात्मक सम्भावनाएँ थीं और उनके आधार पर रचनाकर्म हो

भी गया, तो भूल को भूल कहते जाने का प्रयोजन इतना ही रह जाता है कि

हम देख सकें भूल से भी रचनात्मक सम्भावनाएँ होती हैं।

हमारे चार बुनियादी प्रश्नों में पहला प्रश्न सृष्टि को लेकर है।

सृष्टि कैसे हुई? हर संस्कृति की अपनी एक सृष्टि-कथा होती है। वही

सांस्कृतिक दृष्टि है जिससे संस्कृति स्वयं अपने को देखती-पहचानती

है। विज्ञान की भी एक सृष्टि कथा होती है-या होती है न कहकर यों कहें

कि विज्ञान भी निरन्तर एक सृष्टि-कथा रचता रहता है। सृष्टि-कथा दिक्

और काल की अवधारणा के बिना हो ही नहीं सकती और इन अवधारणाओं के साथ

हमारी सारी समस्याएँ आरम्भ हो जाती हैं। क्या काल अनादि और अनन्त है?

क्या दिक् एक छोरहीन असीम विस्तार है?

पश्चिम के धर्म-विश्वासों में एक काल ऐसा था-या है-जो अनादि और अनन्त

है : यह ईश्वर का काल है। ईश्वर कब हुआ, यह प्रश्न अर्थहीन प्रश्न है

क्योंकि ईश्वर तो हमेशा से है। इसी प्रकार यह प्रश्न भी निरर्थक है

कि वह कब समाप्त होगा अथवा नहीं रहेगा। लेकिन पश्चिम के धर्मों की

सृष्टि-कथा में ईश्वर अगर फरिश्तों की सृष्टि करता है जो अमर हैं, तो

फरिश्तों का एक काल है जिसका आदि तो है लेकिन अन्त नहीं। हमारी

सृष्टि-कथा में भी आकाश अथवा द्युलोक के देवता हैं, अन्तरिक्ष के

देवता हैं और पृथ्वी के देवता हैं-ये सब एक कोटि के नहीं हैं। काल की

एक दूसरी कोटि है जो मत्र्यों अथवा मानवों का काल है, जिसका आरम्भ भी

है और अन्त भी।

विज्ञान की अद्यतन सृष्टि-कथा में सृष्टि के एक आरम्भ-बिन्दु की

अवधारणा है। इसे हम यों कह सकते हैं कि दिक्-काल का एक आरम्भ-बिन्दु

आज विज्ञान मानता है। काल की अद्यतन धारणा में काल की शान्त

परिकल्पना की गयी है। कवि के लिए तो इसमें विशेष कठिनाई नहीं है,

लेकिन इतिहासकार और स्वयं वैज्ञानिक के लिए इससे समस्या पैदा होती

है। ऐतिहासिक, एकरेखीय और एक दिगुन्मुख काल, शान्त कैसे हो सकता है?

विज्ञान दिग्विस्तार की सीमा मानता है और वही काल की सीमा भी है :

उससे परे कुछ नहीं हो सकता और उस सीमा पर पहुँचकर दिक् भी मुडक़र लौट

आता है और इसीलिए वहीं काल को भी मुडक़र लौट आना चाहिए। लेकिन यह कहने

का ठीक-ठीक अर्थ क्या हुआ। यह वैज्ञानिक स्वयं नहीं जानता। उसका

चिन्तन और उसकी अवधारणा जिस आपत्ति को जन्म देती है उसे वह स्वीकार

करता है और उसका उत्तर प्रस्तुत करता है-लेकिन उत्तर देते हुए भी यह

स्वीकार कर लेता है कि उसका पूरा आशय वह अभी नहीं समझ पाया है। यह

कठिनाई समझ की है या भाषा की, इसका विचार इससे आगे निष्फल हो जाता है

क्योंकि इससे आगे के विचार के लिए भाषा नहीं है। कालान्तर में तर्क

का दबाव आवश्यकतानुसार भाषा गढ़ेगा और फिर भाषा नए विचार और नई

युक्तियों को प्रस्तुत करना सम्भव बनाएगी-ये दोनों समान्तर और

परस्पर-निर्भर प्रक्रियाएँ हैं जिनमें कार्य-कारण का विचार लाभकर

नहीं है। ब्रह्मांड सीमित है, तदनुसार दिक्-काल की भी एक सीमा है;

प्रकाश की किरणें भी उस सीमा से लौट आती हैं और काल की पहुँच वहीं तक

है जहाँ तक प्रकाश की-काल प्रकाश-सापेक्ष है। ये सब अवधारणाएँ

विज्ञान को स्वीकार हैं लेकिन इन सबसे परिणाम क्या निकला यह वह नहीं

बता सकता। यह स्थिति लगभग वही है जो मिथकीय चिन्तन की स्थिति थी, यह

स्वीकार करने में वैज्ञानिक को असमंजस तो होता है, लेकिन इसका कोई

उत्तर उसके पास नहीं है। इतना अवश्य है कि मिथकीय अवधारणाओं के प्रति

एक नया खुलापन वैज्ञानिक चिन्तन में आया है। मन, चेतना और कल्पना के

बारे में भी एक नए परिदृश्य के लिए क्षेत्र खुला है और पिछली शती की

निश्चात्मकता ने जिस असहिष्णुता का रूप ले लिया था वह अब लक्षित नहीं

होती।

क्या पौराणिक चिन्तन का रास्ता सचमुच चिन्ता का एक दूसरा रास्ता है?

क्या रूपकाश्रयी चिन्तन अथवा एनालॉजिकल चिन्तन वैज्ञानिक चिन्तन

(लॉजिकल चिन्तन) का समान्तर और पूरक हो सकता है? आज ऐसी सम्भवना की

जा सकती है कि इन दोनों समान्तर रास्तों पर यात्रा करते हुए हम कुछ

नया प्रकाश पा सकते हैं, कि दोनों यात्राओं से मिलनेवाली जानकारियाँ

परस्पर पूरक हो सकती हैं। और इसमें तो सन्देह नहीं कि आचरण के आधार

निर्धारित करने में ये दोनों दृष्टियाँ महत्त्व का काम करती

हैं-अकेली कोई भी काफ़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जहाँ विज्ञान आरम्भ

होता है वहाँ मिथक समाप्त हो जाता है; कि वैज्ञानिक चिन्तन मिथकीय

पद्धति का अन्त कर देता है। ऐसा होता तो मनुष्य का ऐसा रूपान्तर हुआ

होता कि हम प्राचीन काल के मानव और आधुनिक मानव में कोई सम्बन्ध या

समानता ही न पहचान सकते!

वैज्ञानिक चिन्तन-प्रक्रिया का नकार निगति का कारण बनता है क्योंकि

वह परिवर्तनशीलता और विकास गति को नकारता है। दूसरी ओर मिथकीय पद्धति

का नकार भी निगति का कारण बनता है क्योंकि उसकी परिणति कल्पना की और

संवेदना की मृत्यु में होती है-मनुष्य एक यन्त्र में परिणत हो जाता

है।

कवि को कभी-कभी एक अनौपचारिक विधायक के रूप में देखा गया है। विधायक

के रूप में उसकी नियुक्ति या चुनाव कभी नहीं होता, और वह उसे स्वीकार

भी नहीं होता। लेकिन वह एक वैकल्पिक विधायक बना ही रहता है: इसलिए

नहीं कि वह कभी कोई विधान प्रस्तुत करता है वरन इसलिए कि वह निरन्तर

उन आधारभूत सत्यों और संकल्पनाओं को सामने लाता रहता है जिनसे विधान

उद्भूत होते हैं। कवि का प्रयोजन न तो केवल विज्ञान द्वारा

प्रतिष्ठापित तथ्यों से होता है, न केवल पुराण में सम्पुंजित कथाओं,

विश्वासों अथवा अभिप्रायों से। कवि के लिए वे पद्धतियाँ ही प्रयोजनीय

हैं जिनसे विज्ञान और पुराण सृष्टि को समझने की ओर अग्रसर होते हैं।

एक का आग्रह प्रत्यक्ष सृष्टि पर है, दूसरे का परोक्ष सत्ता पर; कवि

वह दृष्टि चाहता है जो इन दोनों को एक इकाई में जोड़ दे सके।

(शीर्ष

पर वापस)

7.

कविता : श्रव्य से पाठ्य तक

(शिकागो विश्वविद्यालय के अँग्रेज़ी विभाग तथा दक्षिण एशिया अनुशीलन

केन्द्र की संयुक्त सभा में प्रस्तुत अभिभाषण का किंचित् संक्षिप्त

रूप।)

क् की, और इसलिए कलाओं में वाङ्मय की, प्राथमिकता भारतीय परम्परा

का एक अभिन्न अंग रही है। श्रव्य अथवा वाचिक परम्परा में यह

स्वाभाविक भी था : पश्चिम की परिभाषा ‘सही शब्दों का सही क्रम’ (राइट

वड्र्स इन द राइट आर्डर) से आगे वह उस शब्द-क्रम के सम्यक् वाचन पर

भी बल देती थी। आदिकाव्य में यह बात उस प्रसंग में बड़े सुन्दर ढंग

से उदाहृत होती है जहाँ राम-लक्ष्मण किष्किन्धा में प्रवेश करते हैं

और इन वल्कल-वेशधारी राज-पुत्रों से मिलने के लिए सुग्रीव हनुमान को

भेजता है।1[1.देखिए बाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड तृतीय सर्ग]

हनुमान को अभ्यागतों का परिचय और मनोभाव जानने की उत्कंठा है तो

राम-लक्ष्मण भी जानना चाहते हैं कि वह व्यक्ति शत्रु है अथवा मित्र।

दोनों भाई चुपचाप हनुमान की बात सुनते हैं, उत्तर नहीं देते (एवं मां

परिभाषन्तं कस्माद्वै नाऽभिभाषथ:); अन्त में राम अनुज को आदेश देते

हुए कहते हैं :

तमभ्यभाष सौमित्र सुग्रीव-सचिवं कपिम्

वाक्यज्ञं मधुरैर्वाक्यै: स्नेहयुक्तमरिन्दम्॥

नानृग्वेदविनीतस्यं नायजुर्वेदधारिण:

ना सामवेद विदुष: शक्यमेव प्रभाषितुम्॥

नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्

बहु व्याहरतानेन न किंचिदपशब्दितम्॥

अविस्तरमसन्दिग्धमविलम्बितमुद्रतम्

उर:स्थं कण्ठगं वाक्यं वर्तते मध्यमें स्वरे॥

संस्कारक्रमसम्पन्नामद्रुतामविलम्बिताम्

उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहारिणीम्॥

इस प्रकार आदिष्ट लक्ष्मण अभ्यभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञं पवनात्मजम्।

‘वाक्यज्ञ ने वाक्यज्ञ से’ वार्तालाप किया। आज ऐसी साफ-सुथरी,

मँजी-चिकनी बात करनेवाले (फिर कपट-वेषधारी!-’भिक्षुरूपं ततो भेजे

शठबुद्धितयाकपि:’) अजनबी के प्रति हम सब शंका और सन्देह की दृष्टि

रखते हैं; इस विश्वास को निरा भोलापन मानते कि संस्कार-विशुद्ध भाषा

बोलनेवाला जन इसीलिए सज्जन भी होगा। किन्तु वाचिक परम्परा की भित्ति

ही इस विश्वास पर खड़ी है : वेदों की तेजोमयी वाक् की अपेक्षा रामायण

की हृदयहारिणी कल्याणी वाक् ही काव्य का साध्य और साधन रही। भारतीय

वाङ्मय की परम्परा में कल्याणी वाक् की यह साधना संस्कृत में ही

नहीं, प्राकृतों और अपभ्रंशों में भी होती रही, और आधुनिक भारतीय

भाषाओं में भी चली आयी : उनके आदि रूपों में नहीं वरन मुद्रण युग के

आरम्भ तक।

कल्याण वाक् : यह पद मूलत: आदिकाव्य का नहीं, वेद का है; नि:सन्देह

आदिकवि का इंगित श्रुति की ओर ही था। श्रव्य को श्रुति का प्रमाण

अपेक्षित हो, इससे अधिक स्वाभाविक क्या बात होगी! वाक् के इन दो

रूपों या प्रकारों में भेद वैदिक काल में ही न केवल स्पष्ट पहचाना

जाने लगा था वरन् पंजीकृत भी होने लगा था। ई.पू. सातवीं से चौथी शती

में ही इसका विवेचन होने लगा था कि वैदिक वाङ्मय में किन-किन

अलंकारों का उपयोग हुआ है। इससे अगली पन्द्रह शतियों में संस्कृत में

न केवल श्रेष्ठ काव्य-रचना हुई (जो मौखिक अथवा वाचिक परम्परा में ही

सुरक्षित रही।) वरन् काव्य और अलंकार-शास्त्र के अनेक उद्भट विद्वान

भी प्रकट हुए साधारणतया कहा जा सकता है कि इस काल के पूर्वाद्र्ध को

उसका कृति-साहित्य अधिक विशिष्ट करता है; शास्त्रीय और सैद्धान्तिक

विवेचन प्राय: उत्तराद्र्ध की विशेषता है। अर्थात् संस्कृत में भी

कवि-कर्म क्रमश: अधिकाधिक आत्म-चेतन होता गया है। जहाँ कवि पूरी तरह

सफल हुआ है वहाँ चिर-स्मरणीय और समग्र काव्य-वस्तु हमारे लिए छोड़

गया है; जहाँ सफलता उससे कुछ कम मिली है वहाँ भी कवि का वाग्वैदग्ध्य

हमें अभिभूत किये बिना नहीं छोड़ता। रससिद्ध यदि कवीश्वर थे, तो

वाक्सिद्ध भी महाकवि तो थे ही; अगर हम कहीं-कहीं चेष्टित पद पहचानते

भी हैं तो भी उसकी चमत्कारिकता पर मुग्ध रह जाते हैं।

हम चाहें तो वाङ्मय के इस विकास को समाज के विकास के साथ जोड़ सकते

हैं। एक छोर पर मौर्य और गुप्त साम्राज्यों की समृद्धि, निरापदता और

प्रसारशीलता, उन साम्राज्यों के सुप्रतिष्ठित, स्वत:प्रमाण,

‘नैसर्गिक’ अभिजात वर्ग (जिनके ही विनोद के लिए काव्य की रचना होती

थी और जिनमें ही वह सुरक्षित रहता था); दूसरे छोर पर परवर्ती राज्यों

को विभाजित, अनिश्चित और प्राय: युद्धग्रस्त अवस्था, ऐसे राज्यों के

दुर्बलतर, बलात् प्रतिष्ठित और साधारणतया स्वरक्षा-निरत अभिजातवर्ग,

जिनके सदस्यों के पास अपने संकटापन्न हितों की रक्षा की चिन्ता और

थकान मिटाने के दो ही साधन थे : या तो तीसरे पुरुषार्थ की धुरन्धर

साधना, या शृंगार-काव्य। परन्तु अभिजातवर्ग के क्रमिक ह्रास के

साथ-साथ समाज का मध्य और निरन्तर स्तर ऊपर भी उठता आ रहा था; वाङ्मय

के क्षेत्र में इसका अर्थ था लौकिक काव्य के विभिन्न रूपों का विकास।

इस कथन का यह आशय नहीं है कि कृति साहित्य में गद्य तभी प्रकट हो गया

था। आशय इतना ही है कि महाकाव्य भी अपने को पौराणिक कथा के अतिलौकिक

चरित की परिधि में न रखकर सामान्यतर मानव नायक की और कल्पना-मूलक

परिस्थितियों की बात भी करने लगा था; और मुक्तक में रीतिगत वस्तु या

अभिप्रायों से आगे बढक़र ताजा वास्तविक अनुभूति भी ठेठ मगर प्रभावशाली

मुहावरे में अभिव्यक्तकी जाने लगी थी। नि:सन्देह यह ‘अनभिजात’

सामान्य लौकिक परम्परा भी पहले से चली आ रही थी, और अभिजात वर्ग के

काव्य में प्रचलित अनेक विषय और अभिप्राय इस निम्नतर स्तर से ही उठा

लिये जाते थे और नए साज-सँवार के साथ अभिजात काव्य रसिक के सम्मुख

प्रस्तुत किये जाते थे। क्षेमेन्द्र ने तो कवि को परामर्श ही दिया था

कि एक ओर वैयाकरण और तार्किक से बचे तो दूसरी ओर नए अर्थ की खोज में

लोक-साहित्य और जन-भाषा की ओर कान लगाये रहे।

यह हमारे काव्य का दुर्भाग्य ही था कि यह मध्यकालीन उन्मेष और अधिक

स्थायी अथवा दूरव्यापी नहीं हुआ। देश भाषाओं के उत्थान की प्रबलता ही

इस उन्मेष की पराजय का कारण हुई। ‘नई’ वस्तु की खोज भाषाओं को फिर

पुरातन की ओर ही ले गयी : एक नीरस कर्मकांड के बदले भावात्मक तृप्ति

दे सकनेवाली श्रद्धा की खोज में काव्य फिर धर्म की ओर मुड़ गया। एक

नया द्वैध उत्पन्न हुआ जिसने एक प्रकार से पुरानी परिस्थिति को ठीक

उलटकर सामने ला खड़ा किया। अब भाषाओं के जन-काव्य की ही मूल प्रेरणा

और प्रवृत्ति धार्मिक हो गयी। (लोक-वीर-गाथा एक स्वल्पतर धारा के रूप

में रह गयी); शुद्ध लौकिक काव्य केवल अभिजात वर्ग तक मर्यादित हो गया

और शीघ्र ही उनके वर्ग की भाँति ही निगति की ओर उन्मुख हुआ। जैसे

पहले संस्कृत काव्य एक कृत्रिम, अतिमार्जित भाषा में चेष्टित शैली

में वर्णित रूढ़ अभिप्रायों और प्रसंगों का एक रीतिबद्ध समूह बन गया

था, वैसा ही देश-भाषाओं के काव्य के साथ भी हुआ। संस्कृत की भाँति ही

इस काव्य का भी सफल और श्रेष्ठ अंश तो ऐसा था जो अपने मँजाव-कटाव,

उक्ति-चमत्कार, वाग्वैदग्ध्य और सघन लघुता (‘ज्यों नावुक के तीर’) और

कभी-कभी शृंगारिक उत्तेजकता के कारण आकृष्ट करे; किन्तु यह आकर्षण भी

विदग्ध विलासिता का ही एक रूप था। इस प्रकार के काव्य में भी मुक्तक

का ही स्थान प्रधान था। ऐसे मुक्तक को गीति मुक्तक (लिरिक) कदाचित्

ही कहा जा सकता; उसमें प्राय: सदैव एक सघन नाटकीय स्थिति का ही

सूक्ष्म-रेखांकित मार्मिक निदर्शन होता-प्राकृत गाथाओं में भी ऐसे

मुक्तकों का स्थान रहा; अन्तर यह था कि प्राकृत में तनाव-भरी

स्थितियाँ समकालीन समाज के वास्तविक जीवन से ली जाती थीं, रीति-काव्य

में वे घटना-स्थितियों और भाव-स्थितियों की वर्गीकृत पंजिकाओं से ली

जाने लगीं।

रीति से परिचित, स्थितियों-अभिप्रायों, नायक-नायिकाओं और भाव-भेदों

के कोश में गति रखनेवाले ‘सहृदयों’ के लिए यह काव्य-समूह अब भी रस दे

सकता है; इतना ही नहीं, अपनी वक्रता और मितवाक् व्यंजना-गाम्भीर्य

द्वारा चमत्कृत भी कर सकता है। अकथित के इतने अर्थगर्भ प्रयोग के

उदाहरण संसार के साहित्य में कहीं-कहीं ही मिलेंगे : कभी-कभी यह

सांकेतिकता और परोक्षप्रियता इतनी दूर तक चली गयी है कि काव्य की

वास्तविक वस्तु मानो अनुल्लिखित ही रह गयी है। पठित समाज में वाचिक

परम्परा के बने रहने का कारण और आधार यह मुक्तक काव्य ही था : अपनी

सुगठित लघुता, सूक्ष्मता और उक्ति-वैचित्र्य के काराण यह काव्य आसानी

से स्मृति पर अपनी छाप छोड़ जाता था: अपनी मार्मिक व्यंजना और

वैदग्ध्य के कारण उसका निरन्तर प्रचार होता रहता था। और अगर उसकी

अतिशय शृंगारिकता उसे मर्यादा तोडऩे की सीमा तक ले जाती थी, तो इसमें

ऐसे समाज के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण था जिसमें पुरुषों और स्त्रियों

के जीवन और आमोद-प्रमोद की लीकें क्रमश: अलग-अलग होती जा रही थीं। दो

समान्तर वाचिक परम्पराएँ पहले भी थीं, पर उस समय यह विभाजन स्तरीय

था, एक धारा ऊपरी स्तर पर बहती थी, एक निचले स्तर पर; अब फिर दो

परम्पराएँ समान्तर पनपने लगीं पर उस विभाजन का आधार वर्गीय था,

स्तरीय नहीं। पुरुष-वर्ग क्रमश: ऐसे काव्य की ओर झुक रहा था जिसका

आधार कूट व्यंजना और वाग्वैदग्ध्य था; नारी-समाज ऐसे काव्य की ओर जो

भावना और श्रद्धा को सन्तुष्ट करे। (और अगर पहले वर्ग की रुचि का

काव्य प्रस्तुत करने में स्त्रियाँ भी पुरुषों की बराबरी करती थीं,

तो दूसरे वर्ग का काव्य बहुधा पुरुषों का रचा होता था।)

प्राचीन काल की भाँति अब काव्य-क्षेत्र का सम्बन्ध यज्ञ-भूमि से नहीं

रहा था; पर काव्य का आस्वादन श्रोताओं द्वारा समूह में हो, यह न केवल

सम्भव था वरन् यही आस्वादन की साधारण और स्वाभाविक स्थिति थी।

सम्पन्न वर्ग में काव्यास्वादन किसी सहृदय सामाजिक के घर-आँगन में

गोष्ठी में होता था; जनसाधारण के लिए समाज की व्यवस्था चौक-चौपाल में

होती थी। कवि-गोष्ठी या कवि-सम्मेलन में काव्य-पाठ केवल कवियों

द्वारा ही हो, आवश्यक नहीं था; ऐसा भी एक समुदाय था जिसके लिए काव्य

का वाचन एक कला नहीं तो एक तोषप्रद (और प्राय: ख्यातिप्रद) व्यसन

अवश्य था। काव्य की रचना के बाद काव्य का वाचन ही सबसे वांछनीय गुण

था; और समाज में अपनी या दूसरे की कविता अच्छी पढऩेवाले का सम्मान

स्वयं कवि से कुछ ही कम था। पेशेवर वाचन भी थे, और वाचन की विभिन्न

शैलियाँ भी थीं जिनके अपने-अपने अनुयायी थे।

(शीर्ष

पर वापस)

[2]

इस वृत्तान्त में काव्येतिहास का थोड़ा सरलीकरण हुआ है अवश्य, पर

मोटे तौर पर काव्यास्वादन की यही अवस्था थी जब भारत में मुद्रण

यन्त्र का आविर्भाव हुआ। छापे के यन्त्र की गहरी छाप पड़ी। उसे लाये

तो थे मसीही प्रचारक अपने धर्म-ग्रन्थ के प्रचार के लिए, पर एक पीढ़ी

से कम की अवधि में उसने भारतीय साहित्य को अन्तिम और अपरिहार्य रूप

से लौकिक बना दिया। साक्षरता का प्रसार उस समय अधिक नहीं था, पर

वाचिक अथवा श्रव्य परम्परा के कारण जनसाधारण न केवल काव्य से परिचित

था वरन कुछ रुचि भी रखता था और काव्य-विवेक भी कर सकता था। यहाँ

काव्य का अर्थ काव्य ही है, अर्थात् ऐसा वाङ्मय जो कल्पना-प्रसूत था

और जिसका लक्ष्य हृदय और बुद्धि को तृप्ति देना था, केवल आध्यात्मिक

उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना नहीं। छपाई का आविष्कार उपलब्ध होते ही

मानो रातों-रात एक साहित्य प्रकट हो गया। कविता, आख्यान, आख्यायिका,

किस्से, चुटकुलों-वार्ताओं के संग्रह, कवित्त-सवैयों के संकलन,

हजारे, सतसइयाँ, बारहमासे, दृष्टान्त और जीवनियाँ-वाचिका परम्परा में

प्रचलित सभी प्रकार की कृतियाँ निजी ग्रन्थागारों में सुरक्षित

हस्तलिखित प्रतिलिपियों से प्राप्त करके धड़ाधड़ छापी जाने लगीं-कुछ

अविकल ज्यों-की-त्यों, कुछ जल्दी में भाषा को यथासम्भव समकालीन

संस्कार देकर। सभी कुछ के लिए पाठक-वर्ग सुलभ था। लेकिन ध्यान देने

की बात यह है कि यह सारा साहित्य मुद्रित होने पर भी वाचिक परम्परा

का साहित्य ही था। सारे काव्यरूप श्रवण ग्राह्य ही थे। इस पर आश्चर्य

नहीं होना चाहिए कि पढ़े जाने पर ये ग्रन्थ बाँचे जाते थे-सस्वर पढ़े

जाते थे अर्थात् वाचिक-श्रुत परिस्थिति में ढालकर ही सम्प्रेषित या

गृहीत होते थे।

क्या मुद्रक को इसका कुछ अनुमान था कि यन्त्र के आविर्भाव से कैसी

उथल-पुथल मच जाएगी? नहीं; न उसे इससे कुछ प्रयोजन था। छपाई के

परिणामों से-बिक्री को छोडक़र-उसका विशेष सरोकार नहीं था; इसका उसे

अनुमान भी नहीं था कि छपाई से अभिव्यक्तिऔर आस्वादन की ही नहीं, बोध

की प्रणालियों में भी कैसे आमूल परिवर्तन अनिवार्य हो जाएँगे। उसे

इसका गुमान भी नहीं हो सकता था कि वाचिक-श्रव्य परम्परा के

आकर-ग्रन्थों को सर्व-सुलभ बनाने में ही वह उसी वाचिक-श्रव्य परम्परा

को नष्ट करने में योग दे रहा था। मुद्रक को ही क्यों, कवि को यभी यह

समझने में अगले सौ वर्ष लग गए कि छपे हुए शब्द की सुलभता के परिणाम

में उसे एक नई भाषा की आवश्यकता पड़ जाएगी; कि ज्ञान के इतना सुलभ

हो जाने से एक नई ज्ञान-मीमांसा आवश्यक हो जाएगी।

मुद्रण ने भाषा की जो समस्या कवि के लिए उत्पन्न की, वह राजभाषा,

राज्य-भाषा या राष्ट्रभाषा की समस्या नहीं थी, न ही वह मानक भाषा की

समस्या थी, यद्यपि ये समस्याएँ भी उसी काल में उतने ही उत्कट रूप में

साधारण भारतीय समाज के सम्मुख वर्तमान रहीं। कवि और काव्य के लिए न

तो प्रश्न यह था कि कई प्रचलित भाषाओं में से कोई एक चुन ली जाए, न

यही कि एक ही भाषा के कई प्रचलित रूपों या बोलियों में से कोई एक

चुनकर उसका साधु व्यवहार किया जाए। काव्य के लिए समस्या दूसरे ही

स्तर की थी। उसके सम्मुख प्रश्न यह था कि वाचिक अथवा श्रुत भाषा से

लिखित अथवा पठित भाषा का संक्रमण कैसे हो : श्रव्य भाषा और उसके

काव्य को दृश्य भाषा और उसके काव्य में कैसे रूपान्तरित कर दिया जाए।

यों तो छपाई-यान्त्रिक आवृत्ति-की सुविधा ने दूसरी कलाओं पर भी

प्रभाव डाला; पर यह प्रभाव किसी कला के लिए इतना गहरा या इतना व्यापक

नहीं हुआ जितना कविता के लिए। ऐसा क्यों, इसके कारणों को एक बार गिना

जाना उपयोगी होगा, भले ही सतही तौर पर वे प्रत्यक्ष और स्वत:सिद्ध

जान पड़ें।

काव्य क्योंकि शब्दप्राण है, और शब्द ही हमारे दैनन्दिन व्यवहार और

सम्पर्क के भी साधन हैं, इसलिए काव्य सभी कलाओं में सबसे अधिक वेध्य

रूप हो जाता है। पत्थर, धातु, वर्ण अथवा स्वर का मूत्र्ति, चित्र

अथवा संगीत कलावस्तु से अलग और स्वतन्त्र अर्थ नहीं होता जैसा कि

शब्द का होता है; इसीलिए दूसरी कलाओं में उपकरणों की अपेक्षा शब्द का

सृजनात्मक प्रयोग कहीं अधिक जटिल प्रक्रिया होती है और बहुत अधिक

स्तरों पर कठिनतर नियन्त्रण माँगती है। दूसरी ओर यह भी है कि शब्द की

स्वायत्त अर्थवत्ता यह सम्भावना भी पैदा करती है कि कवि अनेक स्तरों

पर नियन्त्रित शक्ति का प्रयोग कर सके। कविता मूर्ति अथवा चित्र की

अपेक्षा कहीं अधिक स्तरों पर अर्थवती हो सकती है और अर्थ का

सम्प्रेषण कर सकती है- इसीलिए कि काव्यार्थ, शब्द में पहले से

वर्तमान वाच्यार्थों के सुनियन्त्रित संयोजन से रचित और उत्सृष्ट नया

अर्थ होता है। कविता पूर्ववर्ती अर्थों, क्रमों और कोटियों को नष्ट

किये बिना एक नई व्यवस्था में रखकर नए अर्थ, क्रम और कोटि की

सृष्टि करती है : पुराने अर्थ मिटते, बदलते या स्थानच्युत नहीं होते,

पर कविता रूपी नई सृष्टि में उतना ही, वहीं, तभी और उसी मात्रा में

खुलते, ध्वनित और स्वरित होते हैं जितना कवि नई व्यवस्था में चाहता

है।

नई असाधारण शक्ति की यह सम्भावना अपने साथ शक्ति के स्वैराचार की

सम्भावना की चुनौती भी लाती है जिसका सामना कवि को करना होता है।

कवि की और दूसरे कलाकारों की समस्या का अन्तर स्पष्ट करने के लिए

पुराने व्याख्याकारों के ढंग का एक दृष्टान्त लिया जा सकता है। एक

युवा एक युवती से विवाह करता है, परिवार और समाज में वधू के रूप में

उसे परिचित कराता है। वधू के रूप में उसके स्वीकार किये जाने में कोई

कठिनाई नहीं होती : समाज में कुछ लोग उसे कन्या के रूप में जानते भी

रहे हों या स्मरण भी कर लें तो भी स्वीकृति में कोई बाधा नहीं आती।

किन्तु अब उस व्यक्ति की बात सोचिए जो एक भूतपूर्व वेश्या से विवाह

करता है और समाज में उसे बहू की प्रतिष्ठा दिलाना चाहता है। इसके लिए

केवल नई परिभाषा से कहीं अधिक प्रयत्न अपेक्षित होगा : नए अर्थ की

छाप इतनी प्रबल, इतनी बाध्यकर होनी होगी कि एक नए रूप, नई दृष्टि

का सृजन कर सके- यह नया रूप और नई दृष्टि भी अतीत को सम्पूर्णतया

मिटाएगी नहीं, पर छाया-प्रकाशमय एक नए परिदृश्य में रखकर, नए

सम्बन्धों की सृष्टि करके, उसे एक नया और अभूतपूर्व मूल्य दे देगी।

और ऐसा पति यदि अपने प्रयत्न में सफल होगा तो यह भी सम्भावना है कि

समाज के लिए यह वधू उस पहली वधू की अपेक्षा कहीं अधिक आकर्षक और

कमनीय हो। और यह सत्य है कि सफल काव्य में व्यवहृत शब्द, कविता के

बाहर भी शब्द मात्र के रूप में स्थायी रूप से अधिक आकर्षक और अर्थवान

हो जाते हैं, जबकि चित्र, अथवा रागकृति के बाहर उसके वर्णों या

स्वरों की ऐसी आत्यन्तिक अर्थवृद्धि कदाचित् ही होती है।

वाचिक परम्परा की कविता कभी एक वस्तु नहीं होती। छपी हुई कविता वस्तु

होती है। वाचिक परम्परा में सम्प्रेषण स्वयं सहकर्म है; छपी हुई

कविता के साथ पहले सहयोग की स्थिति उत्पन्न करनी होती है जिससे कि

सम्प्रेषण हो सके।

वाचिक-श्रुत परम्परा में श्रोता इतर व्यक्ति है : सम्प्रेषण एक

प्रक्रिया है जो एक सजीव, प्रत्यक्ष, व्यक्तिरूप मूत्र्त इकाई की ओर

प्रवहमान होती है, जिस इकाई की सजग चेतना सम्प्रेषण के दौरान

निव्र्याघात बनी रहती है।

लिखित-पठित काव्य की परिस्थिति में सजीव इतर सत्ता की उपस्थिति का यह

बोध नहीं रहता; कवि को एक आभ्यन्तर श्रोता का उद्भावन करना पड़ता है,

एक इतर आत्मोपस्थित की सृष्टि करनी पड़ती है। फलत: मुद्रित कविता

किसी हद तक अनिर्वातया एक आत्मोत्सृष्ट परायेपन की माँग करती है

जिसकी वाचित-श्रुत परम्परा में कोई आवश्यकता नहीं होती।

यहाँ आपत्ति की जा सकती है कि श्रुत परम्परा में भी ऐसा आभ्यन्तर

श्रोता आवश्यक होता है, क्योंकि आत्म-श्रवण तो सृजन-प्रक्रिया का ही

अंग है। यह आपत्ति नितान्त अनुचित भी नहीं होगी। पर दोनों अवस्थाओं

के आभ्यन्तर श्रोता अलग-अलग हैं। श्रुत परम्परा का आभ्यन्तर श्रोता

स्वभाव, रुचि, अनुभूति और संस्कार की दृष्टि से कवि से पूर्णतया

एकात्म है, वह कवि का ही प्रतिरूप है, आत्म-स्वरूप है। दूसरी अवस्था

में स्रष्टा ऐसा मानकर नहीं चल सकता; वह जिस इतर का उद्भावना करता है

वह वास्तव में इतर व्यक्ति होता है, जिसके स्वभाव, रुचि, अनुभूति और

संस्कारों के बारे में उसे आश्वासन कोई नहीं और परिचय, अपर्याप्त है;

जिसके बारे में वह केवल आशा या कामना कर सकता है। और हमें यह भी

पहचानना चाहिए कि आधुनिक समाजों में इस आशा का आधार बहुत ही क्षीण

होता है। लोकवादी चिन्तन काव्य-ग्रन्थ तक पहुँचने के लिए किसी

योग्यता या अर्हता की माँग नहीं करता-सहृदयता की भी नहीं-कम-से-कम

किसी को कविता से दूर रखने के अधिकार का दावा नहीं करता। श्रुत

परम्परा का प्राचीन कवि अपने को सहृदय समाज का अधिकारी मानता था,

समाज में मिलने पर अकेले एक श्रोता से (वह भी कालान्तर में!)

सन्तुष्ट हो सकता था :

उत्पत्स्यते मम तु कोऽपि समानधर्मा

कालोह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी!

पर आज कवि यही चाहेगा कि उसकी कविता-पुस्तक अधिक-से-अधिक व्यक्ति

खरीदें, भले ही-पर जाने दीजिए, स्वयं कविता लिखता हूँ तो

दु:सम्भावनाएँ क्यों सामने रखूँ! श्रुत परम्परा का कवि तो कह सकता था

अरसिकेषु कवित्वनिवेदनं शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख! पर श्रुत से

पठित तक आते-आते परिस्थिति कैसे बदल जाती है, यह स्पष्ट करने के लिए

कालिदास की उक्ति के समक्ष बायरन की दो पंक्तियाँ रख देने के बाद और

कुछ कहना अनावश्यक हो जाता है :

इट्’स ए वंड्रस थिंग टु सी योर नेम इन प्रिंट :

ए बुक्’स ए बुक्, दो देयर्’स नथिंग इन्’ट।

(छापे में अपना नाम देखना भी बड़ी बात है : किताब, किताब ही है, फिर

चाहे उसके भीतर कुछ न हो!)

(शीर्ष

पर वापस)

[3]

इस विवेचन के बाद भी यह बात कुछ असंगत लग सकती है कि जिस संस्कृति के

पास ऐसी सम्पन्न, बहुविध और सुस्मृत वाचिक काव्य-परम्परा रही हो, उसे

एकाएक नई भाषा की आवश्यकता पडऩे लगे। यह दृश्य असंगति ही उस समस्या

के मूल में थी जिसे कवि अपने समक्ष यों रख सकता था : ‘‘मेरे पास एक

समृद्ध परम्परा है जिसे न मैं भूला हूँ न मेरा श्रोता, लेकिन जो नई

परिस्थिति में न मेरे लिए उपयोज्य रही है न मेरे समाज के लिए

व्यवहार्य या यथेष्ट। ऐसी स्थिति में मैं कैसे लिखूँ?’’ (‘कैसे रचना

करूँ’ नहीं, ‘कैसे लिखूँ ?’)

श्रुत कविता से लिखित कविता तक-श्रवण से चाक्षुष ग्रहण तक-संक्रमण

में जो मौलिक समस्याएँ उठती हैं, उसका कुछ संकेत ऊपर दिया गया है। ये

समस्याएँ उस संक्रमण में अन्तर्भुक्त हैं, फिर वह संक्रमण किसी भी

देश-काल या संस्कृति में क्यों न हो, अर्थात दूसरी समस्याओं में भी

हम उन्हें तद्वत पहचान सकते हैं अगर हम उनमें भी उस अवस्था को अपने

सम्मुख रखें जब श्रव्य से पठ्य में संक्रमण हो रहा था। इन समस्याओं

के आगे कुछ ऐसी समस्याओं का भी उल्लेख करना उचित होगा जो इन्हीं के

समान व्यापक या सार्वभौम तो नहीं हैं, पर जिनकी आंशिक संगति अन्यत्र

भी काव्य-प्रक्रिया के साथ देखी जा सकेगी। भारतीय वाचिक परम्परा का

छन्द:शास्त्र की दृष्टि से निरीक्षण करें तो दीखता है कि छन्द पर

नियन्त्रण क्रमश: अधिक कड़ा होता गया और फिर गेयता की ओर विशेष झुकाव

देख गया; इस वृत का एकाधिक आवर्तन हम देख सकते हैं। वैदिक छन्दों में

संस्कृत छन्दों की अपेक्षा कहीं अधिक लोच और स्वच्छन्दता रही; फिर

उत्तर काव्य काल के छन्दों में गेयता बढ़ती गयी।1[नोट: काव्य पर नाटक

के-श्रव्य काव्य पर दृश्य काव्य के-प्रभाव का भी एक महत्त्वपूर्ण

स्थान रहा;भारतीय परम्परा में नाटक स्वयं नृत्य-संगीत से सघन रूप से

सम्बद्ध रहा। नाटक में अभिनय (वाचिक और आंगिक) की आवश्यकताओं ने

सुनिर्दिष्ट यति आदि पर बल देकर छन्द को कसने में योग दिया। साथ ही

नाट्य रूपों के सहारे प्राकृत और लाक काव्य कके गेय छन्दों ने भी

संस्कृत काव्यवाचन पर प्रभाव डाला। छन्द की कड़ाई और गेयता के

सहविकास की यह एक और शृंखला रही।] यही वृत्त प्राकृतों और अनन्तर

आधुनिक देश-भाषाओं में दुहराया गया। क्या इसका कारण यह हो सकता है कि

छन्द की कठिनता ने वाचक को क्रमश: गायन की ओर प्रेरित किया-कि छन्द

की कड़ाई क्रमश: वाचन से जो स्वतन्त्रता छीनती जा रही थी उसे फिर से

प्राप्त करने के लिए वाचक ने गान की शरण ली? यह अनुमान ही है, किन्तु

इसकी संगति आधुनिक काल में इसी क्रिया की आवृत्ति में देखी जा सकती

है : कुछ कवि जिस स्वतन्त्रता के लिए बँधे छन्द छोड़ते हैं, उसी को

प्राप्त करने के लिए अन्य कवि संगीत का सहारा लेते हैं। अवश्य ही यह

प्रवृत्ति ऐसे पुराने प्रश्न को नया करके सामने ले आती है-कि कविता

और गीत में क्या अन्तर है? यों प्रश्न का उत्तर बहुत कठिन या अस्पष्ट

तो भारत में भी नहीं है, पर वाचिक परम्परा में कवि जिन सुविधाओं का

शतियों से उपभोग करता रहा, उन्हें एकाएक भूल जाना या छोड़ देना आसान

नहीं था।

तो नई भाषा की खोज सबसे पहले कवि और काव्य-रसिक के एक नए सम्बन्ध

की पहचान थी। क्योंकि सामाजिक नया था और उससे सम्बन्ध दूसरा था,

इसलिए कवि-कर्म की भूमिका दूसरी हो गयी थी : कवि एक नए देश में आ

गया था इसलिए एक नई भाषा उसे सीखनी थी। कवि को नई परिस्थिति पहचाने

में थोड़ी देर लगी; पहचानने के बाद उसे स्वीकार करने की क्लेशप्रद

प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा। उधर सामाजिक ने-रसिक समाज ने-भी कविता

के साथ श्रुत-सम्बन्ध बनाये रखने का प्रयत्न किया जबकि अन्य

साहित्य-विधाओं में उसने श्रुत पद्धति को छोड़ दिया था या कि उसे

विलीन हो जाने दिया। उदाहरण के लिए किस्से-कहानी, उपन्यास आदि पढ़े

जाने लगे थे; किस्सागो और कथक्कड़ का स्थान उपन्यासकार ने ले लिया था

और शृंखलित आख्यानों की जगह सघन संरचना अथवा कथानक वाले उपन्यास

प्रतिष्ठित हो गये थे। पत्र-पत्रिकाएँ निकलने लगी थीं और बड़ी तेजी

से घरेलू संस्थाएँ बनने लगी थीं : जिन घरों में पढऩे की परम्परा नहीं

थी उनमें भी स्त्रियाँ पत्रिकाएँ पढऩे लगी थीं जबकि पुरुष केवल अखबार

देखते थे और वह भी घर में मँगाकर नहीं। बीसवीं शती के आरम्भ में यह

स्थिति थी। पर जहाँ तक कविता का प्रश्न था, उसका ग्रहण-आस्वादन अब भी

वाचिक-श्रुत पद्धति से और सामूहिक-सामाजिक परिस्थिति में ही होता था।

कवि-सम्मेलनों और काव्य मेलों की धूम शती के चौथे दशक तक रही :

श्रोताओं की संख्या हज़ारों तक होती थी और काव्य वाचन भी कभी-कभी

रात-भर होता रहता था-प्रभाती के साथ ही सभा विसर्जित होती थी। कविता

की पुस्तकें बिकती तो थीं, पर ग्राहकों की रुचि पुराने और वाचिक

परम्परा के सुपरिचित ग्रन्थों में ही अधिक थी, समकालीन काव्य की ओर

नहीं। यह केवल कविता और उसमें भी ‘अप्रमाणित’ कविता के प्रति शंका के

कारण नहीं था। कारण यह भी था कि प्राचीनतर काव्य में वे अब भी

मुद्रित रूप की ओट से भी कविता का श्रवण कर सकते थे, जबकि नवतर काव्य

उनके लिए अटपटा, अपरिचित और कष्टग्राह्य था-इसके बावजूद कि इस लिखित

काव्य की भाषा उनके लिए अधिक परिचित, साधारण बोलचाल के निकटतर हो

सकती थी। बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि अपरिचित काव्य-रूप में

परिचित भाषा की उपस्थिति केवल और असमंजस ही उत्पन्न करती थी।

मुद्रण के प्रारम्भिक दिनों में वाचिक परम्परा की कविता उसी ढंग से

छापी जाती थी जिस ढंग से वह हस्तलिपियों में लिखी जाती थी।

काव्य-पंक्तियों का कोई विचार नहीं था, न कोई विराम-चिह्न थे; पृष्ठ

की चौड़ाई और अक्षर या टाइप के आकार के अनुसार एक-एक पंक्ति में

हाशिये से हाशिये तक अमुक संख्या में अक्षर अँटा दिये जाते थे।

विराम-चिह्न केवल एक था-पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई-और वह छन्द के

अन्त में आता था-जोकि मुक्तक काव्य में कविता का भी अन्त था। और कभी

ऐसा भी होता था कि नया मुक्तक भी नई पंक्तिसे आरम्भ न करके पहले

मुक्तक के पूर्ण विराम के बाद से ही शुरू कर दिया जाता था। अर्थात

वाचिक परम्परा की कविता का लिखित या मुद्रित रूप देखने पर केवल एक

ठोस चौखूँटा आकार पृष्ठ पर जमा हुआ दिखाई पड़ता था। काव्य के इस

चाक्षुष अनुभव में और आधुनिक पठ्य कविता के चाक्षुष अनुभव में कितना

गहरा अन्तर है, इसे स्पष्ट करने का आसान तरीका है समस्या को उलटकर

अपने सामने रखना। कुछ समकालीन लघु कविताएँ लेकर उन्हें इसी ढंग से

लिख या कम्पोज करके देखिए : न शीर्षक, न विशिष्ट आद्याक्षर, न

विराम-चिह्न, न पंक्तिका विचार, न छन्द-सीमा का संकेत; नई कविता के

लिए नई पंक्ति का चाक्षुष संकेत भी नहीं। ऐसे लिख या छापकर कविताओं

को ‘देखने’ का प्रयत्न कीजिए-और भी कठिन प्रयोग करना हो तो देखते हुए

‘सुनने’ का प्रयत्न कीजिए, जैसा कि वाचिक काव्य के लिखित रूप के साथ

करते। इतने ही से सिर न चकरा जाए तो यह भी स्मरण कीजिए कि वाचिक

काव्य में बहुधा एकाधिक पात्र का कथोपकथन या प्रश्नोत्तर भी होता था;

छापते समय ऐसा काव्य भी उसी पद्धति से कम्पोज किया जाता था-वक्ता का

कोई संकेत, प्रश्न-सूचक या उक्ति-सूचक कोई चिह्न दिये बिना, क्योंकि

वाचिक काव्य में इन सबका कोई स्थान नहीं था; वाचन की स्वर-व्यंजना ही

ये सब बातें स्पष्ट कर देती थी।

छपाई की प्रस्तुत नई परिस्थिति में काव्य-पाठक- जिसे हम उसकी स्थिति

स्पष्ट करने के लिए यहाँ ‘आत्म-श्रोता’ कह सकते हैं-वाचिक परम्परा की

छपी कविता में ये सब चीज़ें स्वयं स्पष्ट कर ले सकता था। वाचिक काव्य

में इसकी पर्याप्त सुविधाएँ थीं। एक तो बँधा हुआ छन्द अपना रूप स्वयं

स्पष्ट कर देता था : पंक्ति-सीमा स्वत: प्रकाशित हो जाती थी, यतियाँ

और श्वास के विराम तक अपने को घोषित कर देते थे। (वैदिक पाठ-पद्धति

में तो सब विराम निर्दिष्ट ही थे, और कड़े अभ्यास द्वारा वाचक उन्हें

आत्मसात् कर लेता था।) फिर अभिप्राय और रीतियाँ परिचित होने से और

समस्याएँ भी स्वयं निराकृत हो जाती थीं। दूसरे शब्दों में छपाई के

पार भी श्रोता अनुपस्थित वाचक को सुन लेता था। इस बात को ध्यान में

रखें तो इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ग्राहक पुराने परिचित

काव्य की ओर ही झुकता था। पर कवि के लिए समस्या विकट और सजीव थी। वह

एक अपरिचित देश में आया गया था, जहाँ लोग तो बहुत थे पर उनसे सम्पर्क

का साधन उसे खोजना था। जन-समाज में से उसे पाठकसमाज खोजना था; इतना

ही नहीं, उसे अप्रस्तुत, अनुपस्थित रहते हुए भी एक परिचित स्वर बनकर

अपने सामाजिक तक पहुँचना था।

क्या कवि के लिए यह सम्भव होता-अगर उसकी निष्ठा उसे ऐसा प्रयत्न करने

की अनुमति दे भी देती-कि वह वावचिक परम्परा का ही कवि बना रहे,

अनुपस्थित वाचक स्वर बनने का अभ्यास कर ले? किसी कवि ने प्रश्न को इस

रूप में अपने सामने रखा होगा या नहीं, यह तो हम नहीं जानते; पर

हिन्दी-काव्य के विकास को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि कुछ कवि

अवश्य एक लम्बे रास्ते से या काफ़ी भटककर ठिकाने पर आए। कुछ ने लिखना

चाहा और पाया कि वे लिख नहीं सकते; कुछ ने लिखा और पाया कि वे पढ़

नहीं सकते-पढऩे से अभिप्राय यहाँ सन्तोषजनक वाचिक प्रस्तुतीकरण से

है, पर ऐसे सामाजिक के समक्ष जिसे पूर्व-कल्पित ‘आत्म-श्रोता’ के

मुकाबले ‘वाचिक-श्रोता’ कहा जा सकता है।

(शीर्ष

पर वापस)

[4]

कवि और सामाजिक का नया सम्बन्ध मुद्रण का केवल एक परिणाम था। और भी

गहरे परिणाम थे। भाषा के भीतर भी परिवर्तन हो रहे थे : चिन्तन की और

ज्ञान के ग्रहण की परिपाटियाँ भी बदल रही थीं। यह बात कवि के बारे

में विशेष रूप से सच थी। कविता देखने और छापने की एक नई प्रणाली

है-और नहीं तो इसीलिए कि वह नए सम्बन्धों को रचती या प्रकाश में

लाती है। मौखिक-श्रौत अवस्था से चाक्षुष-पठित अवस्था में संक्रमण,

ज्ञान से एक नए प्रकार के सम्बध की अपेक्षा रखता है। इसलिए अनिवार्य

था कि कवि की दृष्टि और संवेदना में परिवर्तन हो। नए ज्ञान-सम्बन्ध

के साथ नई वाक्य-रचना आयी जिसने छन्द ही नहीं, चिन्तन-पद्धतियाँ भी

बदल दीं-और इसलिए सम्प्रेषण की पद्धतियाँ भी।

बँधे छन्द से, लय और ताल से, तुक या अनुप्रास से और यति से मिलनेवाली

सुविधाओं का और उन सुविधाओं के अलभ्य हो जाने के परिणामों का, उल्लेख

ऊपर किया जा चुका है। नाना प्रकार के विराम-संकेतों की सम्भावना का

भी-जो कि पहचानी जाते ही आवश्यकता बन गयी-वाक्य-रचना पर प्रभाव पड़ा

: केवल काव्य-भाषा पर नहीं, साधारण प्रयोक्ता के व्यवहार में पदों की

पूर्वापरता के बोध पर भी। बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि इनके

प्रभाव से हमारी श्वास-प्रक्रिया में भी परिवर्तन आ गया। मूलत: तो

श्वास-प्रश्वास का सम्बन्ध शरीर की ऑक्सीजन की आवश्यकता से है,

किन्तु उसकी प्रक्रिया पर हमारे अभ्यास का गहरा प्रभाव पड़ता है। यह

तो सभी लक्ष्य करते हैं कि भावोत्तेजना या अन्य प्रकार के तनाव की

स्थितियों में साँस की गति में अल्पकालिक परिवर्तन होते हैं, पर यह

भी बात उतनी ही सच है कि वाचिक-श्रौत और चाक्षुष-पठित स्थितियों में

काल-बोध का एक बुनियादी अन्तर है जिसका साँस पर अधिक स्थायी प्रभाव

पड़ता है।

वाचिक में काल-बोध का कितना महत्त्व है यह हर वाचक जानता है। पर इस

सन्दर्भ में काल-बोध केवल तनाव के संचय और अपचय का नियन्त्रण मात्र

है; हम जिस काल-बोध की बात कह रहे हैं उसका क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक

है। भारतीय सन्दर्भ में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि काल की चक्र

गति की कल्पना का और संघर्ष को केवल एक आभास-सा अस्थायी अवस्था मानने

का एक परिणाम यह था कि हमारा कालबोध पश्चिम के ऐतिहासिक कालबोध से

सर्वथा भिन्न था। इसी अन्तर का एक परिणाम यह था कि हमारे नाटक में

दु:खान्त अथवा ट्रेजेडी का नितान्त अभाव है। प्राचीन भारतीय कविता

में संरचना अथवा निर्मिति (स्ट्रक्चर) का एकान्त अभाव था : हम यहाँ

तक कह सकते हैं कि वाचिक परम्परा के लिए ‘स्ट्रक्चर’ की परिकल्पना

बिलकुल विदेशी है। वाचिक परम्परा में छोटे मुक्तक काव्य के प्राचुर्य

का-या कि यों कहें कि महाकाव्य और मुक्तक के बीच के किसी काव्य-रूप

के अभाव का-कारण है। मुक्तक एक स्वायत्त काव्य-रूप है, उसके लघु आकार

में एक कसाव है जो संरचना की माँग नहीं करता; दूसरी ओर प्रबन्ध काव्य

मूलत: खंडों के जोड़ से बनता है और उसकी संरचना बड़ी शिथिल होती है।

उसमें कई ‘सर्ग’ होते हैं; अनेक छोटे शिखर आते हैं पर ऐसा नहीं होता

कि समूची रचना की प्रवृत्ति अनिवार्यतया एक सुनिश्चित चरम-बिन्दु की

ओर होती हो। यहाँ तक कि संस्कृत नाटक भी वहाँ नहीं समाप्त हो जाता

जहाँ पश्चिमी दृष्टि से घटना पूरी हो चुकी है क्योंकि तनाव बिखर चुका

है। तनाव का अन्त अपने-आपमें संघर्ष का निराकरण नहीं है : संस्कृत

नाटककार का उद्देश्य भावों का रेचन (कैथार्सिस) न होकर एक रस-स्थिति

सम्पन्न करना था- एक सहनीय परस्परता लाना नहीं, एक तादात्म्य उत्पन्न

करना था।

परिवर्तित काल-बोध से संरचित कविता की अवधारणा सम्भव हुई : कविता के

स्थापत्य की आवश्यकता पड़ी। नि:सन्देह पश्चिमी-अर्थात ग्रीक-परम्परा

से और पश्चिमी काव्य-साहित्य से हमारे बढ़ते हुए परिचय ने भी इस

प्रक्रिया में योग दिया; इसका विवेचन यहाँ अप्रासंगिक होगा।

छपाई के आविर्भाव से काव्य के स्वभाव और प्रकार मेंपरिवर्तन के इस

सैद्धान्तिक विवेचन की हर कड़ी का उदाहरण विभिन्न भारतीय साहित्यों

की पिछले डेढ़ सौ वर्षों की गतिविधि से दिया जा सकता है। प्रत्येक

देश-भाषा में इस काल में वे परिवर्तन देखे गये जिनकी इस विवेचन से

सम्भावना की जाती : प्रत्येक में कविता इसी प्रकार केवल वाचन की

स्थ्ािित में आविर्भूत होनेवाली एक सत्ता न रहकर एक वस्तु-सत्ता बन

गयी। सारी प्रक्रिया को एक सूत्र में बाँधकर कहना हो तो कहा जा सकता

है कि छपाई ने एक नया काल-बोध उपस्थित करके कविता का स्वभाव बदल

दिया। ‘नया’ काल-बोध न कहकर हम यह भी कह सकते हैं कि निरवधि और

आवर्ती काल के बदले एक सावधि और ऋजुरेखानुसारी काल की परिकल्पना

हमारे सामने उपस्थित हो गयी।

‘वाचन की स्थिति में आविर्भूत होनेवाली एक सत्ता’ होने के नाते वाचिक

कविता सम्पूर्णतया कालजीवी होती थी; सम्पूर्णतया कालजीवी होने के

नाते वह एक साथ ही काल के दो आयामों में जी सकती थी : वह एक काल जो

वाचन के सम्प्रेषण की अवस्थिति का था, यानी जिसमें कवि और सामाजिकों

का साझा था; दूसरा वह काल जिसका वृत्त कविता प्रस्तुत करती थी, यानी

जिसमें कविता की वर्णित वस्तु घटित हुई थी। दूसरे शब्दों में वह एक

साथ ऐतिहासिक काल और सनातन काल में, आवर्ती और रेखानुसारी काल-यामों

में, ‘उस’ और ‘इस’ काल में, जी सकती थी। कवि और सामाजिक दोनों के बीच

दोनों आयामों का साझा था। कवि द्वारा सनातन काल में अवस्थित

‘वागर्थाविवसंपृक्तौ जगत: पितरौ पार्वती-परमेश्वरौ’ की वन्दना जब

ऐतिहासिक काल के वर्तमान में ‘वागर्थप्रतिपत्तये’ होती थी, तब जैसे

कवि के लिए, वैसे ही सामाजिक के लिए, देवताओं का सनातन और निरवधि

वर्तमान और मानवों का ऐतिहासिक सावधि वर्तमान समान रूप से समवर्ती और

सहजीव्य हो जाते थे।

किन्तु मुद्रित कविता के चाक्षुष ग्रहण के लिए निर्मित कविता में यह

सम्भव नहीं रहता। दृश्य होकर वह एक स्थूल आयाम पा लेती है; और दिक्

(स्पेस) के इस आयाम के बदले काल का एक आयाम खो देती है। यह कदाचित्

इस सीमा या हानि की पहचान का ही परिणाम होता है कि चाक्षुष कविता के

कुछ कवि स्थूल अथवा दिगायाम का और अधिक उपयोग करने की ओर आकृष्ट होते

हैं।** ‘स्थूल’ कविता, ‘स्थूल’ बिम्ब (कांक्रीट इमेज) का अन्वेषण एक

लक्षण है कि काल का एक आयाम न केवल कवि से छिन गया है वरन कवि ने उस

छिन जाने को स्वीकार भी कर लिया है; उस सीमा का अतिक्रमण करने की आशा

उसने छोड़ दी है।

**[नोट: वाचिक परम्परा में भी कविता के लिखे जाने के साथ चित्रकाव्य

आता है-एक स्थूल आयाम का अन्वेषण। वाचिक में समस्या-पूर्तियाँ होती

हैं, टप्पे और बैतबाजी होती है, कूट और द्वयाश्रयी काव्य-बन्ध होते

हैं, सर्वतोभद्र होते हैं, चित्रकाव्य नहीं होता; छपाई के आविष्कार

के बाद जैसे-जैसे कविता अपना स्वरूप पहचानती जाती है ये काव्य रूप

विलय होते जाते हैं। ]

(शीर्ष

पर वापस)

8. काल का डमरु-नाद

[कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले (कैलिफोर्निया) में दी गयी एक

सार्वजनिक व्याख्यान-माला में से एक व्याख्यान से संक्षिप्त।]

परोक्षप्रिया हि देवा: प्रत्यक्षद्विष:-मनुष्य भी परोक्षप्रिय है या

नहीं इस पर विवाद हो सकता है, प्रत्यक्षद्विष तो वह नहीं ही है। पर

किसी भी काल-क्षेत्र का कृतिकार प्रतीकों का आकर्षण पहचाने या न

पहचाने, उनका उपयोग अवश्य करता है : हम चाहें तो इससे यह भी परिणाम

निकाल सकते हैं कि कलाकार वैसा चाहे या न चाहे, कला हमें देवों के

कुछ निकटतर ले जाती है!

प्रतीक अनिवार्यतया अनेकार्थसूचक होते हैं। एक अर्थ दूसरे अर्थ या

अर्थों के बदले नहीं आता-प्रतीक रूपक नहीं होते-एकाधिक अर्थ साथ-साथ

झलकते हैं। दोनों के बीच एक तनाव का सूत्र रहता है और अर्थ उसी की

प्रणाली से बहता रहता है, कभी इधर अधिक, कभी उधर अधिक। अर्थ के जितने

अधिक स्तर एक-साथ झलकें, प्रतीक उतना ही अधिक प्रभविष्णु होता है। पर

स्तर बहुत-से हों या केवल कुछ-एक, आवश्यक यह है कि सारे अर्थ प्रतीक

में ही होने चाहिए, प्रतीक में ही सम्पूर्ण होने और झलकने चाहिए।

मिथक की भाँति प्रतीकों में भी सायुज्य, सारूप्य और सादृश्य की एक

स्वायत्त, स्वयंसिद्ध, स्वयंप्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए : प्रतीक

अपने-आप में एक स्वत: प्रमाण दुनिया होता है।

आवर्ती काल की परिकल्पना पश्चिम के लिए अत्यन्त कठिन रही है।

नेतृत्व के क्षेत्र में वह स्वीकार करता है कि सभी प्राचीन

संस्कृतियों में आवर्तन और पुनरारम्भ के मिथक पाये जाते हैं और

प्राचीन अथवा आदिम जातियों की कलाओं को प्रभावित भी करते हैं। पर यह

मानने में उसे हिचक होती है कि यह परिकल्पना उसके लिए न ऐसी पराई है,

न ऐसी दुर्बोध; बल्कि इस मिथक का संस्कार उसकी चेतना में इतना गहरा

पैठा है कि इसके प्रतीक आज भी उसके दैनन्दिन जीवन के अभिन्न अंग हैं।

यह ठीक है कि ऐतिहासिक काल के बोझ के नीचे बहुत अधिक दबे होने के

कारण यह प्राचीनतर स्मृति उसके चेतन मन में कुछ धुँधली पड़ गयी है;

फलत: कुछ ‘अन्ध-विश्वास’ उसे चिन्तन में अस्वीकार्य होकर व्यवहार में

प्रभावी बने रह सकते हैं।

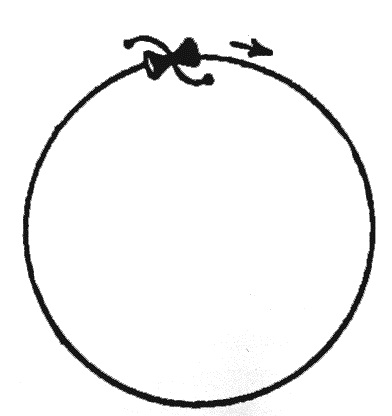

चित्र-1: अपनी पूँछ को निगलता हुआ सर्प

विवाह में प्रयुक्त जड़ाऊ छल्ला ले लीजिए : ‘इटर्निटी रिंग’ में काल

की अनन्तता उसके आवर्तन को मानकर ही तो चलती है। साधारण जीवन में

प्रचलित दूसरे प्रतीक भी आवर्ती काल को मानकर चलते हैं। नैरन्तर्य

अथवा अमरत्व का प्रतीक अपनी पूँछ को निगलता हुआ सर्प (चित्र 1) :

‘अन्त’ नया ‘आरम्भ’ बन जाता है और काल-चक्र ही अमरत्व का चक्र बन

जाता है। चिर-जीवन के और भी प्रतीक हैं, जैसे बिना छोर की

ग्रन्थियाँ: इसमें भी मूल परिकल्पना एक अन्तहीन रेखा की है-और जिस

रेखा का कोई छोर नहीं है यह वृत्त ही होती है, भले ही उसके आवर्तन को

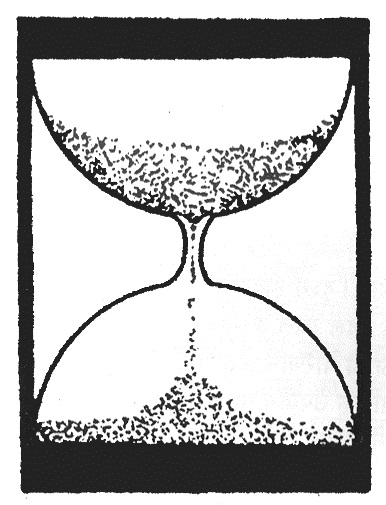

कितनी भी सफाई से छिपाया या तोड़ा-मरोड़ा जाए (चित्र 2 क, ख)। दूसरे

शब्दों में नित्यता, अमरत्व, सभी का मूल आधार वृत्त है। यह भी कहा जा

सकता है कि वही बुद्धि, जो काल की चक्रगति मानने में हिचकती है,

माँगने लगती है कि सान्त आयामों से परे काल की गति वृत्ताकार ही हो

सकती है। सनातन इसके बिना नित्य हो ही नहीं सकता कि रेखा के दोनों

छोर मिलें। इसीलिए गणितज्ञ को भी ऋजुरेखा की यह परिभाषा स्वीकार होगी

कि यह ‘अनन्त व्यास के वृत्त का खंड’ है। गणित में भी असीम का प्रतीक

एक अन्तहीन ग्रन्थि या दोहरा छल्ला ही है।

चित्र - 2 क, ख

आधुनिक पश्चिमी जीवन के व्यवहार में एक और वस्तु भी हमारी परिचित

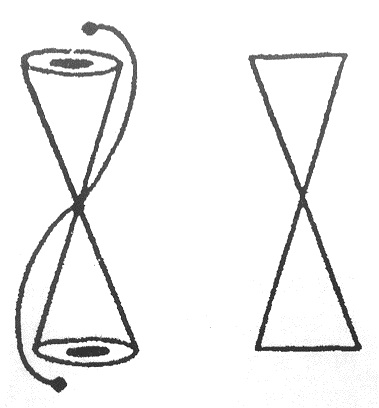

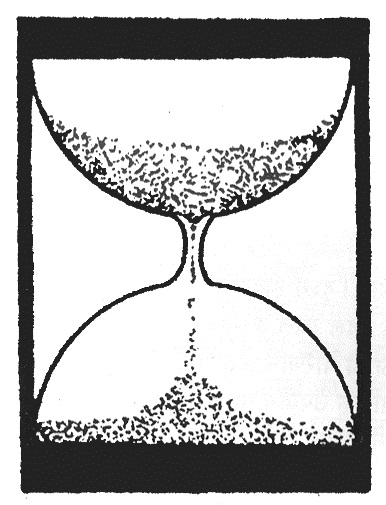

है। जिसका आकार इस चिह्न से मिलता है। वह है बालूघड़ी (चित्र 3) जिसे

हम निरन्तर उलटते-पुलटते चलते हैं। काल की यह नाप, जिसमें

प्रत्यावर्तन की गुंजाइश है, प्रकारान्तर से आवर्ती काल को स्वीकार

करती हुई चलती है : उसका आकार गणित के चिह्न से मिलता-जुलता है तो

क्या आश्चर्य!

चित्र - 3 बालू घड़ी

इस आकार पर थोड़ी देर अटकने का कारण था। पश्चिम से लौटकर हम अपने

देश में इसी आकार की एक वस्तु पर आपका ध्यान केन्द्रित करना चाहते

हैं-एक ऐसी वस्तु पर जो गहरा प्रतीकार्थ रखती है। मदारी के हाथ में

डमरु देखकर आपको नहीं सूझा होगा कि यह कितना सार्थक प्रतीक है, पर

नटराज मूर्ति के हाथ में डमरु को (चित्र 4) काल-प्रतीक पहचानने में

भी आप न चूके होंगे। लेकिन डमरु सृष्टि का और अग्नि विलय का प्रतीक

क्यों, जबकि इससे ठीक उलटा भी उतने ही औचित्य के साथ माना जा सकता

था; और जब ‘काल-डमरु’ हमें मृत्यु की ही याद दिलाता है, जीवन की

नहीं? डमरु नाद का-नाद ब्रह्म का-भी संकेत दे सकता है और इसलिए

सृष्टि का प्रतीक हो सकता है; पर यों तो नटराज की सम्पूर्ण प्रतिमा

ही लययुक्त स्वर का प्रतीक है... तब डमरु में क्या प्रतीक की

आवृत्ति-भर हो रही है-नटराज-मूर्ति में क्या प्रतीकार्थ की आवृत्ति

का कलादोष पाया जाएगा?

चित्र -4 नटराज

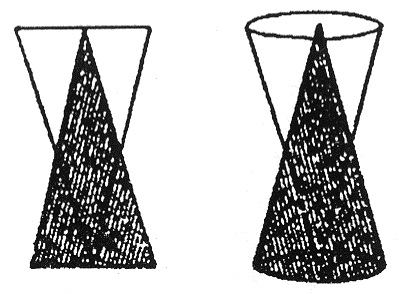

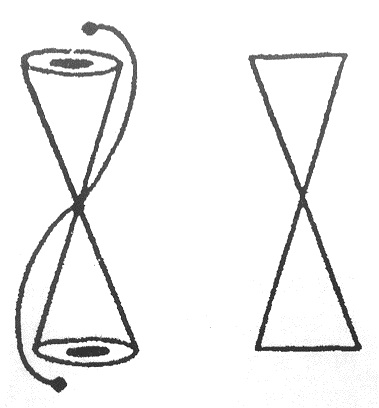

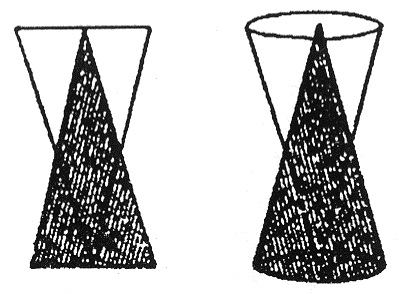

डमरु की मूल रेखाकृति एक दोहरे शंकु की है, या शीर्ष से शीर्ष

जोड़ते हुए दो शंकुओं की (चित्र 5)

चित्र 5 दोहरा शंकु

अँग्रेजीदाँ पाठकों के लिए यहाँ येट्स की पुस्तक ए विजन के दोहरे

शंकुओं का स्मरण कर लेना उपयोगी होगा। लेकिन येट्स के घूर्णित शंकु

(चित्र 6) ‘प्रत्येक की नोक दूसरे की आधार-रेखा के मध्य में टिकी

हुई’-काल का सम्पूर्ण प्रतीक नहीं बनते, न येट्स ने उन्हें ऐसा सिद्ध

ही किया है। यह कहना भी कदाचित् सम्मत होगा कि असम्पूर्ण होने के

नाते ये घूर्णित शंकु-युग्म किसी स्वायत्त, स्वत:प्रमाण अर्थ का

सम्प्रेषण नहीं करते, अत: प्रतीकत्व को ही प्राप्त नहीं होते; केवल

येट्स के उत्तर पक्ष के एक पहलू का रेखाचित्रण करते हैं। येट्स ने

स्वयं इस आकृति को अपने ‘आचार्यों’ का ‘मूल प्रतीक’ कहा है; उनके कथन

की अर्थवत्ता यहीं तक हो सकती है कि वह एम्पेडॉक्लीज की उस

संवादी-विवादी उभयचारिता का प्रतीकात्मक रूपचित्रण है जिसकी व्याख्या

येट्स ने हेराक्लाइटस के सूत्र के सन्दर्भ में की है : ‘‘एक-दूसरे का

जीवन मरते हुए, एक-दूसरे की मृत्यु जीते हुए।’’

चित्र- 6

किन्तु येट्स के परस्पर नद्ध शंकुओं से डमरु की ओर लौटें। डमरु की

कटि, जहाँ से उसे पकड़ा जाता है, वह बिन्दु है जहाँ से उसकी जीभें

निकलती हैं और डमरु घुमाये जाने पर दोनों ओर आघात करती हैं। डमरु

सृष्टि का प्रतीक है जिसे काल के आयाम में सत्ता के रूप में

पारिभाषित किया जा सकता है; कालजीवी सत्ता के प्रतीक के रूप में डमरु

न केवल नटराज-मूर्ति के पूरे प्रतीकार्थ की आवृत्ति नहीं करता वरन

सार्थक रूप से उसका अंग बन जाता है।

काल-प्रतीक के रूप में डमरु की कटि वर्तमान है-वर्तमान का

क्षण-क्योंकि वर्तमान इससे अधिक कुछ हो ही नहीं सकता; दोनों ओर के

त्रिकोण अथवा शंकु अतीत और भविष्यत् हैं। कालजीवी हम सदैव वर्तमान के

बिन्दु पर स्थित रहते हैं : अस्ति उसी स्थिति का नाम है या हो सकता

है। और जब-जब डमरु की जीभ इस या उस ताँत पर-अतीत या भविष्यत् पर-

आघात करती है, तब-तब हमें काल का ‘स्रोत’ के रूप में बोध होता है।

काल-चेतना अनु-या प्रति-गति की ही चेतना है-भविष्य की ओर गति या अतीत

से परे गति है : स्मृति है अथवा प्रतीक्षा है।

डमरु के प्रतीक की और विस्तृत व्याख्या करने से पहले थोड़ा

पुनरावलोकन कर लें। प्राचीन काल-गणना में सदैव चतुर्युग की आवृत्ति

की चर्चा होती थी। जिस युग में हम हैं, वह कलि है अर्थात ‘चालू’ युग

है। पर चक्रावर्तन के आरम्भ से चलें तो लक्ष्य करते हैं कि पहला,

सबसे दूर का युग कृत युग है जो सबसे लम्बा है (17,28,000 वर्ष);

दूसरा, त्रेता, उससे छोटा (12,96,000 वर्ष), तीसरा द्वापर, और छोटा

(8,64,000) और वर्तमान कलि, सबसे छोटा (4,32,000 वर्ष)। युगों के

नामों और प्रत्येक की लम्बाई पर ध्यान दें। कालारम्भ कृदन्त से

क्यों? त्रेता में तिगुना होने का भाव है, किससे तिगुना? द्वापर की

अवधि कलि से दुगुनी है, त्रेता की तिगुनी, कृत की चौगुनी : हमारी ओर

आते हुए काल संकुचित क्यों होता चलता है? इन प्रश्नों का उत्तर

स्पष्ट है और हमारे प्रतीक में निहित है। गणना हम आवर्तन के

आरम्भ-बिन्दु से नहीं करते, वर्तमान से करते हैं, वर्तमान के क्षण से

करते हैं-डमरु की कटि से करते हैं। काल ‘हमारी ओर आते हुए संकुचित

होता’ नहीं चलता; हमसे दूर हटते हुए विस्तीर्ण होता चलता है। कृत

आरम्भ नहीं है, दूरतम निष्पत्ति है। त्रिकोणमिति के तर्क से यह भी

तत्काल समझ में आ जाएगा कि कलि सेद्वापर की अवधि दुगुनी, त्रेता की

तिगुनी और कृत की चौगुनी क्यों है। क्योंकि हम वर्तमान के अत्यन्त

लघु क्षण से आरम्भ करते हुए शंकु के आकार का विचार करें तो स्पष्ट

देखेंगे कि हमारा आकार निरन्तर फैलते हुए वृत्त प्रस्तुत करता है1,

जबकि येट्स के शंकु ‘निरन्तर सिमटते हुए वृत्त’ बनाते थे। युग जितनी

ही दूर का है, उतना ही उसका काल-विस्तार अधिक है। चतुर्युग के बाद हम

फिर बिन्दु से आरम्भ करते हैं। काल की अवधि को हम काल की इकाई मान

लें, तो चतुर्युग की माप 1 क+2+3 क+4 क=10 क होती है, जिसके बाद हम

पुनरारम्भ की स्थिति 1 पर आ जाते हैं और चक्र का नया आवर्तन शुरू हो

जाता है। इस प्रकार शून्य (0) नैरन्तर्य अथवा सनातन का द्वार बन जाता

है; शून्य के वृत्त से सनातन आवर्तन का सिद्धान्त उद्भूत होता

है-जिससे अधिक युक्तिसंगत और क्या बात होगी?

1.[नटराज के साथ हम चतुर्भुज विष्णु का भी ध्यान कर सकते हैं :

सूर्य के पर्याय विष्णु के चारों लक्ष्य भी काल के चिह्न हैं। चक्र

आवर्तीकाल का द्योतन करता है। शंख-वलय निरन्तर प्रसृत काल का

प्रतीकत्व करता हुआ हमारे काल-प्रत्यय के एक और पहलू को सामने लाता

है। शंकु की सतह पर घूमती हुई चेतना (अथवा येट्स की परिकल्पना के

घूर्णित शंकु पर सीधी बढ़ती हुई चेतना) शंख-वलय ही बनाएगी। हम

केन्द्र से आरम्भ करते हैं अत: हमारा शंख-वलय प्रसारशील होगा, येट्स

परिधि से आरम्भ करता है अत: उसका शंख-वलय संकुचनशील होगा। हमारा

'कालोह्ययंनिरवधि:,’ येट्स का 'टाइम मस्ट हैव ए स्टॉप।]

येट्स ने (या कि हम भी क्या उसका अनुसरण करते हुए कहें ‘उसके

आचार्यों’ ने?) प्रत्येक शंकु को 12 राशियों में बाँटा है, और इस

प्रकार वह ‘13वें मंडल’ की बात करता है। यह 13 की संख्या कैसे सिद्ध

होती है? उसके मानचित्र में, जिसमें प्रत्येक शंकु का शिखर दूसरे के

आधार के मध्य में टिका है, पहले शंकु का बारहवाँ खंड दूसरे के पहले

खंड से मिलता है, पहले का ग्यारहवाँ दूसरे के दूसरे से, पहले का

दसवाँ दूसरे के तीसरे से; इस प्रकार दोनों की संख्या का जोड़ हमेशा

13 होता है। अर्थात यह 13वाँ मंडल वैसा वास्तविक अस्तित्व नहीं रखता

जैसा कि अन्य 12 मंडलों का है; यह अविराम पुनरारब्ध मंडल या वृत्त

कल्पनाप्रसूत या अनुमानित ही रहता है। यह अनन्तता अथवा नैरन्तर्य का

वृत्त है; दूसरे शब्दों में यह हमारी काल-गणना का शून्य-बिन्दु है-वह

प्रतीक चिह्न जो अन्त को आरम्भ में परिणत कर देता है।

अपने काल-डमरु की आकृति की और लौटकर हम डमरु के उस कटि-बिन्दु पर

खड़े हों जहाँ से हमारी चेतना अतीत अथवा भविष्यत् की ओर उन्मुख हो

सके-परन्तु क्या वर्तमान के उस केवल रूप को पा सकना सम्भव भी है?

वह केवल क्षण, अत्यन्त वर्तमान, है क्या? यदि काल-स्रोत अनिवार्यतया

अतीत का अनुप्रवाही अथवा भविष्यत् का प्रतिप्रवाही है, यदि हमारी काल

चेतना अनिवार्यतया अभिमुख या प्रतिमुख है, यदि वह अनिवार्यतया स्मरण

पर अथवा प्रतीक्षा पर आधारित,1 तो उसे केवल वर्तमान का बोध कैसे हो?

स्पष्ट है कि वर्तमान काल भूतकाल और भविष्यत्काल के बीच में है। तब

अत्यन्त वर्तमान वह क्षण अथवा बिन्दु है जहाँ स्मृत काल और

प्रतीक्षित काल का आत्यन्तिक संक्रमण होता है : वह क्षण जिसकी न

स्मृति है न प्रतीक्षा अथवा कामना। कोई ऐसा क्षण पाया जा सके-ऐसे

क्षण को कोई पा सके, आत्मचेतन होकर स्मृति और आकांक्षा से परे जी

सके, तो वह ऐसा व्यक्ति हो जाएगा जिसकी छाया नहीं होती-उसकी ऐसी

शुद्ध काल-चेतन होगी कि वह काल-मुक्त हो जाएगी। क्योंकि जो अत्यन्त

वर्तमान में, शुद्ध सत्ता में जी सकता है, उसके लिए दोनों शंकु

सिमटकर शीर्ष बिन्दु में लय हो जाएँगे। स्रोत थम जाएगा, सत्ता रह

जाएगी। डमरु केवल बिन्दु में लय हो जाएगा, शुद्ध नाद रह जाएगा। ऐसे

जी सकनेवाला कालजित् होगा, जीवनमुक्त होगा : उसे चिरन्तर वर्तमान में

अमरत्व प्राप्त हो गया होगा।

काल-डमरु के इस निरूपण में काल की जो परिकल्पना प्रस्तुत की गयी है,

वह क्या आधुनिक मानस को नितान्त अग्राह्य होगी? हम ऐसा नहीं समझते।

यह आपत्ति उसे हो सकती है कि अत्यन्त वर्तमान में जीना केवल एक

काल्पनिक स्थिति है; फिर भी इतना यह स्वीकार करेगा कि इस प्रतिज्ञा

से आरम्भ करें तो उत्तर पक्ष अवश्य सिद्ध होता है-दूसरे शब्दों में

वह प्रतीक की अर्थवत्ता स्वीकार कर लेगा। बल्कि ‘जीरो आवर’ के

समकालीन मुहावरे में यह स्वीकृति निहित है : काल का ऋणात्मक (-) आयाम

और धनात्मक (+) आयाम जहाँ मिलते हैं, जहाँ न ‘आगमिष्यत्’ की

प्रतीक्षा है न ‘विगत’ की स्मृति, वह निश्छाय केवल क्षण ही तो शून्य

का क्षण है : जीरो टाइम, हमारे काल-डमरु का कटि-बिन्दु।

टी.एस. एलियट को ऐसे वर्तमान का यत्किंचित् आभास तो हुआ था। इसका

संकेत उसकी उन पंक्तियों में मिलता है जिनमें वह चेतन होने की बात

कहता है :

अतीत काल और भविष्यत् काल

चेतना का थोड़ा ही अवकाश देते हैं।

चेतन होना काल में जीना नहीं है। 1

1. Time past and time future

Allow but a little consciousness

To be conscious is not to be in Time. -टी.एस.एलियट,

क्वार्टेट्स

क्योंकि ‘चेतन होना’ सत्ता में जीना है। किन्तु चेतन होने को यों

परिभाषित करते ही वह इस कालातीत अर्थ में चेतन होने की सम्भावना को

नकार भी देता है:

किन्तु काल में ही गुलाब बाड़ी का क्षण

ठिठुरते गिरजाघर की धूमिल बेला का क्षण

स्मरण किया जा सकता है, अतीत भोर भविष्यत् से गुँथा हुआ।

कला के द्वारा ही काल को जीता जा सकता है।

2

2. But only in Time can the moment in the rose-garden

The moment in the draughty church at smokefall

Be remembered involveld in past and future.

Only through Time is Time conquered. -टी.एस.एलियट,

क्वार्टेट्स

स्पष्ट है कि जब वह (सेंट ऑगस्टीन द्वारा निर्धारित परिधि के कारण?)

‘स्मरण किये गये क्षण’ की बात करता है तब उसका सारा तर्क दूषित हो

जाता है, क्योंकि स्मरण तो काल के -अतीत काल के- साथ बँधा ही है। काल

पर विजय यदि सम्भव है तो स्मरण के द्वारा नहीं है (आकांक्षा के

द्वारा भी नहीं है), वह अत्यन्त वर्तमान में एक आत्मचेतन अस्ति के

द्वारा ही सम्भव है। हो सकता है कि ‘गुलाब बाड़ी का क्षण’ ऐसा एक

क्षण रहा हो; किन्तु अगर वह वैसा था तो उस क्षण में प्राप्त काल-विजय

उसी क्षण की थी, उसी अत्यन्त वर्तमान क्षण में क्रियमाण चेतन के

अस्तिबोध की विजय थी। उस क्षण का ‘स्मरण’ किया जाएगा तो ‘काल में’ ही

होगा; ‘प्रतीक्षा’ या ‘आकांक्षा’ की जाएगी तो वह भी ‘काल’ में ही

होगी; पर उसको जिया गया ‘सत्ता’ में ही जो नित्य है, सनातन है। एलियट

विजय की बात करता है : अतीत विजय की स्मृति स्वयं विजय नहीं हो सकती।

किन्तु क्या भारत में या भारतीय साहित्य में काल की इस परिकल्पना का

प्रभाव परिलक्षित होता है? और अगर ऐसी परिकल्पनाएँ ‘साहित्यिक

संस्कार वाले दर्शनशास्त्र’ का अंग हों भी तो प्रश्न उठ सकता है कि

क्या समकालीन भारतीय लेखन पर उनका कुछ भी असर है-क्या समकालीन लेखक

उनसे परिचित भी है?

ऐसा तो नहीं कहा जा सकता-न उसकी कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए-कि

लेखक सचेत होकर ऐसे प्रतीकों को गढ़ता है अथवा परम्परा के सन्दर्भ

में उनका अध्ययन-विवेचन करता है। यह भी-आवश्यक नहीं है कि उसने

उपनिषदों अथवा गीता का परायण करके जाना हो कि वहाँ कालजित् अथवा

जीवन्मुक्त की क्या परिभाषा की गयी है। लेखन पर इस काल-दर्शन का

प्रभाव होने के लिए इतना पर्याप्त है कि लेखक के संस्कार में उसका

योग हो-और इतना दावा अवश्य किया जा सकता है। यों तो गीता और उपनिषद

सीधे भी समकालीन परिवेश के अंग हैं।

यह सम्भावना की जा सकती है कि धर्म-चेतना का ह्रास अनिवार्यतया जो

निराशवाद पैदा करता है (क्योंकि सावधिकाल की गति एकोन्मुख है और

मृत्यु की ओर है) उसका आंशिक परिमार्जन दर्शन की ‘साहित्यिक

प्रवृत्ति’ से हो सकता है-सौन्दर्यतत्व के चिन्तन से हो सकता है।

आवर्ती काल की परिकल्पना धार्मिक सन्दर्भ से रहित होकर भी तोषप्रद हो

सकती है। पश्चिमी साहित्य के एक दार्शनिक विवेचक ने कहा है कि

‘‘आवर्ती काल की चर्चा प्राय: मिथकीय वस्तु के साथ की जाती है’’ :

हमेशा तो ऐसा नहीं होता- कम-से-कम भारत में तो नहीं; यद्यपि उस

विवेचक का यह प्रस्ताव सर्वथा संगत है कि ‘‘समकालीन साहित्य में जब

मिथक का प्रयोग होता है तब अवश्य उसे ऐसे मानववादी सन्दर्भ में देखना

चाहिए।’’ 1

[1. मायरहॉफ टाइम इन लिटरेचर ]

भारतीय आख्यान-साहित्य मूलत: आवर्ती रहा है। आवर्ती कथा ही विश्व के

आख्यान-साहित्य को भारत की विशिष्ट देन है। बल्कि संसार में प्रचलित

प्राय: सभी आवर्ती कथाओं के प्रारूप अथवा मूल अभिप्रायों का उत्स

भारत ही रहा है। ईसप के दृष्टान्त, अलिफ लैला, डेकामेरॉन, सभी के

प्रारूप भारतीय हैं। इसके विपरीत पश्चिम की काल परिकल्पना मूलत: ऋजु

रेखानुसारी है; उसके उत्तर उदाहरण हमें उस साहित्य में मिलते हैं

जिसमें हम सीधी गति की अप्रतिवर्तनीयता बिजली की कौंध-सी हमें चौंका

जाती है-अर्थात शार्ट स्टोरी में।

काल-गति के इन दो प्रकारों का रेखाचित्रण किया जा सकता है। पश्चिमी

जगत और उपन्यास में काल प्रवाह को (और उसके विषयान्तरों तथा

प्रत्यवलोकनों को) यों चित्रित किया जा सकता है (चित्र 7)।

चित्र 7

कथा सरित्सागर अथवा पंचतन्त्र आदि जैसी शृंखलित कथाओं में काल की

गति यों दिखायी जा सकेगी (चित्र 8)।

चित्र 8

यहाँ आवर्तन होता है, कथा वहीं लौट आती है जहाँ से आरम्भ हुई थी;

बीच में और आवर्तन भी हो सकते हैं और एक वृत्त के भीतर फिर और वृत्त

भी हो सकते हैं। 1

1.[अँग्रेज़ी में औपन्यासिक काल की चर्चा पहले-पहल लारेंस

स्टर्न के ट्रिस्ट्रम शैंडी में मिलती है, जहाँ काल-स्रोत के

रेखाचित्र भी प्रस्तुत किए गये हैं। (देखिए उक्तउपन्यास का खंड-6,

अध्याय 40) अनन्तर मार्सेल प्रूस्त के उपन्यासों में काल चेतना का

विस्तृत विवेचन है; बल्कि कहा जा सकता है कि वह उनका मुख्य विषय है।

'खोए हुए काल की खोज में’ जैसा सामूहिक शीर्षक इसे स्पष्ट स्वीकार भी

करता है। किन्तु इनका, अथवा टॉमस मान, स्कॉट फिट्जलेराल्ड, आन्द्रे

जीद, रोब-ग्रिये आदि के उपन्यासों में काल-प्रत्यय का परीक्षण

अपने-आपमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और रोचक होते हुए भी वर्तमान

सन्दर्भ में अप्रासंगिक होगा।]

नि:सन्देह यह सत्य भी स्वीकार करना होगा कि आधुनिक भारतीय

उपन्यास-कथा साहित्य भी अधिकांशत: पश्चिमी साहित्य की भाँति

विषयी-भुक्तऔर सावधि रेखानुसारी काल का ही अनुसरण करता है :

पूर्व-पश्चिमी संवाद का यह भी एक पहलू है। परन्तु भारतीय लेखक ने

यद्यपि काल की इस (पश्चिमी) अवधारणा को चरित्र-निरूपण और मनोजगत के

तनाव तथा घात-प्रतिघात के चित्रण के लिए यथेष्ट पाया है, फिर भी काल

की चक्रगति उसके मानसिक संस्कार का अंग बनी रही है। ऐसा भी आधुनिक

भारतीय साहित्य मिलेगा जिसमें काल-गति का द्विविध बोध क्रियाशील

दीखता है : एक ओर आवर्ती काल का बोध है, दूसरी ओर एकान्त ऐतिहासिकता

का भी। ऐसे साहित्य में चक्रगति और निरन्तर पुनरागमन-प्रत्यावर्तन की

पहचान भी है और अत्यन्त वर्तमान, छायारहित जीवन्त क्षण की खोज भी। कह

सकते हैं कि वह भी एक ऐसी जीवन-परिपाटी की खोज है जिसमें परम्परा,

सनातन अथवा नित्यता, विविक्त केवल क्षणों की एक शृंखला है-ऐसे

निश्छाय क्षणों की शृंखला जो स्मरण और प्रतीक्षा दोनों से परे और

मुक्त हैं। ऐसा दोहरा बोध चेतना का विस्तार है, या दो विरोधी

तत्त्वों की टकराहट से बचने के लिए एक समझौता, या नैतिक (ऐतिहासिक)

दायित्व से पलायन, या काल को केवल मृत्यून्मुख गति न मानकर एक घनतर

अर्थवत्ता देने का प्रयत्न-इससे विशेष अन्तर नहीं पड़ता। इनमें से

कोई भी पक्ष लेकर तर्क किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी

साहित्य-कृति का मूल्य अन्ततोगत्वा इसी आधार पर निर्धारित हो कि इन

सब सम्भावनाओं में से कौन-सी उस पर लागू होती है। पर वह जो कुछ भी

हो, यह तो मानना होगा कि जिस कृति में ऐसी काल-चेतना लक्षित होगी उसे

न केवल मानवीय नियति के प्रति दृष्टिकोण के लिहाज से नई अर्थवत्ता

रखनेवाला मानना होगा, वरन साहित्यिक अथवा औपन्यासिक रूपाकार की

दृष्टि से भी नई उपलब्धि मानना होगा।

ऐसी रचना में, जिसमें काल की

वृहत्तर, चक्राकार गति की साधारण पहचान भी हो पर साथ ही अत्यन्त

वर्तमान क्षण के प्रति गहरा लगाव भी काल की गति का मानचित्र कुछ-कुछ

ऐसा होगा (चित्र 9)।

चित्र 9

काल का वृत्त भी और उस

पर डमरु द्वारा प्रतीकित क्षण-चेतना भी जो अतीत-वर्तमान-भविष्यत् की

नित्य शृंखला स्वीकार करती हुई भी अपनी दृष्टि केन्द्रित कर रही है

उस क्षण पर भी जो यथाशक्य छायारहित क्षण है-स्मृति, और आकांक्षा

दोनों के संस्पर्श से यथासम्भव मुक्त है। यह एक निरवधि, प्रवहमान

अस्ति है-प्रत्यावर्ती सनातन काल के चक्र पर अविखंडनीय कालाणुओं का

अजस्र क्रम। पश्चिम में आधुनिक उपन्यास के विकास में क्रमश: जो

आन्दोलन आये हैं, उनमें इसके समानान्तर काल-चिन्तन मिल सकता

है-समान्तर, किन्तु समान नहीं। स्रोतवह उपन्यास (रोमान फल’व) से

खंडवृत्त उपन्यास (रोमानद द्युरे) तक की प्रगति एक स्पष्ट तथा नए और

नए प्रकार के काल-संवेदन को प्रतिबिम्बित करती है; पर काल के

वृहत्तर आयाम की चेतना लगातार बनी न रहने के कारण पश्चिम के ‘जीवित

क्षण’ की कहानी की मूल्य दृष्टि बिलकुल दूसरी हो जाती है। जीवित क्षण

के पकडऩे के प्रयत्न में पश्चिमी उपन्यासकार मूल्यवाही सभी शब्दों का

बहिष्कार कर देता है और अपने को केवल गोचर अनुभवों तक सीमित कर लेता

है। उसका तर्क यह है कि जीवित क्षण के केवल गोचर अनुभव ही हो सकते

हैं-उसमें अधिक कुछ भी होगा तो स्मरण का आधार अवश्य चाहेगा-अर्थात

कालगत दूरी अपेक्षित होगी। नि:सन्देह ऐसा लेखन बड़े कठोर अनुशासन की

अपेक्षा रखता है; परन्तु किसी उपन्यास अथवा कथाकृति में आख्यान-काल

और घटना-काल दोनों की माँग जीवित क्षण के आदर्श तक पहुँचने में बाधक

होती है। समकालिकता (जिसका अर्थ यहाँ तात्कालिकता हो जाता है)

प्राप्त करने के तन्त्रगत उपाय के रूप में इस पद्धति की अर्हता उस

दूसरी पद्धति से अधिक नहीं मानी जा सकती जिसमें क्षण को पकडऩे के लिए

उसे काल-प्रवाह से विविक्त नहीं किया जाता बल्कि प्रवाह के भीतर उसके

वर्तमानत्व का विशिष्ट गुण उभारने का प्रयत्न किया जाता है। यहाँ तक

कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण वर्तमान को प्रस्तुत कर सकने की सम्भावना

दूसरी पद्धति में ही अधिक है। वृत्तान्त से प्रस्तोता की कालगत दूरी

का स्पष्ट संकेत और निर्वाह, तात्कालिक वस्तु-सत्ता प्रस्तुत करने

में न केवल बोधक नहीं होता वरन सहायक भी हो सकता है। ‘जीवित क्षण’,

वर्तमान क्षण की कथा की खोज में ही मूल्य सम्बन्धी एक प्रतिज्ञा

निहित है : एक खोज केवल काल-जीवी मानव की पहचान पर आधारित नहीं है

बल्कि काल-जीवी मानव की सार्थकता की पहचान पर बल देती है। सार्थकता

का प्रश्न मूल्य का प्रश्न है। अतएव मूलत: मूल्याग्रही यह खोज जब

मूल्यवाही शब्दों का बहिष्कार अपना सिद्धान्त बना लेती है तब ऐसे

विरोधाभास का आश्रय ले लेती है जिसका परिणाम कुंठा ही हो सकता है;

क्योंकि काल का अर्थ तब केवल मृत्यून्मुख गति रह जाता है।

यह कदाचित् लक्ष्य करने की बात है कि काल-प्रतीक के रूप में डमरु

मृत्युन्मुखता का प्रतीकत्व नहीं करता। काल की जिस गति को वह संकेतित

करता है, वह पश्चिम की एकदिक्, अप्रत्यवर्तनीय काल-गति नहीं है :

पश्चिमी अवधारणा की समस्या को वह बिलकुल बचा जाता है। काल एक सुदूर

आरम्भ-बिन्दु से आरम्भ करके एक अन्त तक नहीं जाता; वह वर्तमान की

चेतना से आरम्भ होता है-वर्तमान के अद्यतन क्षण से; और उसकी गति

दोनों ओर हो सकती है-अतीत की ओर अथवा भविष्य की ओर।

1 फलत: काल के

सभी क्षण सर्वदा वर्तमान हैं, सहकालिक हैं; अतीत अथवा भविष्य का

परिप्रेक्ष्य किसी घटना के आत्यन्तिक रूप से ‘हो गयी’ या ‘होनेवाली’

होने पर निर्भर नहीं करता; इस पर निर्भर करता है कि हमारी वर्तमान की

चेतना किस बिन्दु को अद्यतन वर्तमान मानकर चलती है। अनेक भारतीय

भाषाओं में आगामी कल और गत कल दोनों ‘कल’ हैं-दोनों आज से, वर्तमान

चेतना के क्षण से, एक दिन की दूरी पर के दिन हैं, चाहे इधर चाहे उधर।

1. [ स्वं जातो भवसि विश्वतौमुख:।]

इस पर अचरज हो सकता है कि जिस संस्कृति में मृत्यु का स्वीकार इतना

गहरा है, उसका काल-प्रतीक मृत्यु की प्रतिज्ञा लेकर न चले; और दूसरी

ओर आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता, जिसमें मृत्यु को नकारने का इतना प्रबल

आग्रह है, काल की कोई ऐसी अवधारणा न कर सके जिसमें वह मृत्यून्मुख

गति से ही इतर कुछ हो सकता है। कदाचित् इसका कारण यही हो कि मृत्यु

का स्वीकार ही इसे सम्भव बना देता है कि उसे हम एक पृथक तत्त्व मानकर

एक ओर रख सकें, और हमारा सारा काल-चिन्तन उसकी गहरी छाया से ग्रसित न

हो जाए।

साँस का पुतला हूँ मैं :

जरा से बँधा हूँ और

मरण को दे दिया गया हूँ;

यह तो तथ्य है ही; इसे स्वीकार करके हम अलग रख दे सकते हैं। तभी तो

हम मानव अस्ति के उस चिरन्तन वर्तमान में जी सकेंगे जिसमें जागना

जीव-मुक्त होना है।

फिर मैं सपने से जाग गया।

हाँ, जाग गया।

पर क्या यह जगा हुआ मैं

अब से युग-युग

उसी सन्धि रेखा पर वैसा

किरण-विद्ध ही बँधा रहूँगा?

(शीर्ष पर वापस)

9.

स्मृति और काल

[साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली में 'स्मृति के परिदृश्य’ शीर्षक के

अधीन दिये गये दो व्याख्यानों में से पहला व्याख्यान।]

आज हम जिस परिमंडल में जीते हैं उसमें-कभी एक व्यापक हल्ले के रूप

में और कभी एक दबी हुई गूँज के रूप में-बार-बार यह बात सुनाई पड़ती

है कि ‘हम 21वीं शती की देहरी पर खड़े हैं।’ नहीं जानता कि हममें से

कितने स्वयं अपने भाव-जगत में ऐसा अनुभव करते हैं; किन्तु ऐसा कहते

हुए कुछ लोगों को जरूर सुना जा सकता है कि सारा देश एक छलाँग लगाने

के लिए शरीर तोल रहा है और वह छलाँग हमें सीधे 20वीं शती के अन्तिम

वर्षों के धुँधलके में से उबारकर 21वीं शती के निरभ्र आकाश के

निश्च्छाय आलोक के प्रदेश में स्थापित कर देगी। वह छलाँग कैसी होगी,

इसका बखान करने के लिए कुछ लोगों ने विज्ञान का मुहावरा भी उधार ले

लिया है। हम विकास की सम गति से आगे बढ़ते हुए 20वीं से 21वीं शती

में प्रवेश करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार परमाणु जगत में हम

पाते हैं कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण अभी एक स्थिति में और उसके

तुरन्त बाद एक दूसरी स्थिति में दीखता है और बीच की यात्रा हमें नहीं

दीखती, न यात्रा-पथ ही दीखता है, उसी प्रकार हम भी एक स्थिति से

दूसरी स्थिति में छलाँग लगाकर पहुँच जाएँगे। न वह छलाँग किसी को

दीखेगी, न उसके गति-पथ का मानचित्र बनाया जा सकेगा। विज्ञान की

परिभाषा से ‘क्वांटम जम्प’ की यह अवधारणा उधार ले लेने से ऐसा प्रचार

करनेवालों को दोहरी सुविधा मिलती है। जिस जगत में ‘क्वांटम जम्प’ की

बात सार्थक होती है उसमें हम दिक् और काल का अलग-अलग विचार नहीं

करते-कर ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ दिक्काल के एक सातत्य में ही बात